曾經討厭鏡子裡的自己,但PCOS減肥更難?

# 我在 8 個月內減掉了 6.8 公斤的脂肪——瑜伽是我的祕密武器

其實這段旅程挺怪的,嗯,就是那種「有點隨便、卻又很執著」的感覺。說真的,我完全沒碰什麼重量訓練,只有一些有氧運動——也不是天天做啦,然後把大部分時間都給了瑜伽課。八個月過去了,我再去做 InBody 掃描(就是那台機器,你懂吧?),數字上明明白白寫著:脂肪少了 6.8 公斤。教練看到報告時臉上表情超妙,他就問我:「這 8 個月你到底幹嘛?」唉,其實…我也不太確定該怎麼回答,就只是淡淡地說:「嗯,上了不少瑜伽課,也混了一些有氧運動。」照片是 Oksana Taran 拍的啦,在 Unsplash 挖到,和主題好像又沒那麼直接,但管他的先用。

## 為什麼我決定減重

話說回來,要講減重原因,好像也沒多戲劇化。我在上一份企業工作裡體重暴增 10 公斤欸——高壓、加班成常態,吃飯時間亂七八糟,有時候根本不知道下頓要等到幾點才吃得到。有一次還因為會議拖延,到晚上十點才吞下第一口正餐,人生怎會搞成這樣?反正最後一氣之下離職,只想重新找回自己,不然繼續爛下去更難收拾。其實對我來說,「瘦」從來不只是為外貌而已,大概吧,更重要的是身體能不能跟著規律起來。

我是 PCOS(多囊性卵巢症候群)患者啊,所以體重變化不只影響鏡子裡的自己,更左右我的生理期——雖然醫生老早就告訴我「體重穩定經期通常會比較規律」,可現實總還是讓人抓狂。坦白講,有 PCOS 的人發胖真的超容易,可一旦要把那些肉減掉呢,就像拿牙籤撬山一樣,每天進度慢得誇張。有時看著磅秤上的數字,我都忍不住懷疑:是不是全世界都跟我作對?嗯,不過現在好歹往前推進了一小步,也算可以安慰一下失控的小宇宙吧。

其實這段旅程挺怪的,嗯,就是那種「有點隨便、卻又很執著」的感覺。說真的,我完全沒碰什麼重量訓練,只有一些有氧運動——也不是天天做啦,然後把大部分時間都給了瑜伽課。八個月過去了,我再去做 InBody 掃描(就是那台機器,你懂吧?),數字上明明白白寫著:脂肪少了 6.8 公斤。教練看到報告時臉上表情超妙,他就問我:「這 8 個月你到底幹嘛?」唉,其實…我也不太確定該怎麼回答,就只是淡淡地說:「嗯,上了不少瑜伽課,也混了一些有氧運動。」照片是 Oksana Taran 拍的啦,在 Unsplash 挖到,和主題好像又沒那麼直接,但管他的先用。

## 為什麼我決定減重

話說回來,要講減重原因,好像也沒多戲劇化。我在上一份企業工作裡體重暴增 10 公斤欸——高壓、加班成常態,吃飯時間亂七八糟,有時候根本不知道下頓要等到幾點才吃得到。有一次還因為會議拖延,到晚上十點才吞下第一口正餐,人生怎會搞成這樣?反正最後一氣之下離職,只想重新找回自己,不然繼續爛下去更難收拾。其實對我來說,「瘦」從來不只是為外貌而已,大概吧,更重要的是身體能不能跟著規律起來。

我是 PCOS(多囊性卵巢症候群)患者啊,所以體重變化不只影響鏡子裡的自己,更左右我的生理期——雖然醫生老早就告訴我「體重穩定經期通常會比較規律」,可現實總還是讓人抓狂。坦白講,有 PCOS 的人發胖真的超容易,可一旦要把那些肉減掉呢,就像拿牙籤撬山一樣,每天進度慢得誇張。有時看著磅秤上的數字,我都忍不住懷疑:是不是全世界都跟我作對?嗯,不過現在好歹往前推進了一小步,也算可以安慰一下失控的小宇宙吧。

壓力大也吃亂七八糟,工作離職後的一頓反思

這也是為什麼我花了8個月才真正看到成果——坦白說,進度真的慢得讓人有點焦躁。嗯…就拿身邊和我同齡的女生來比,好像她們多半只要2到3個月就能減去相同的體重。可是,我沒有那麼幸運吧。有時候想一想,也許自己哪裡出了什麼差錯?又或許只是體質不同。唉,不過話說回來,現在這樣子的成績,其實還是讓我蠻自豪的。畢竟這是人生第一次,開始試著真正接受自己的身體,而且說真的,我也總算學會怎麼去愛自己。好啦,有點離題了。我本來只是想分享我是怎麼辦到的——特別是,我壓根沒去碰重量訓練,結果卻還行。

## 減重基礎知識:有氧運動真的適合起步嗎?

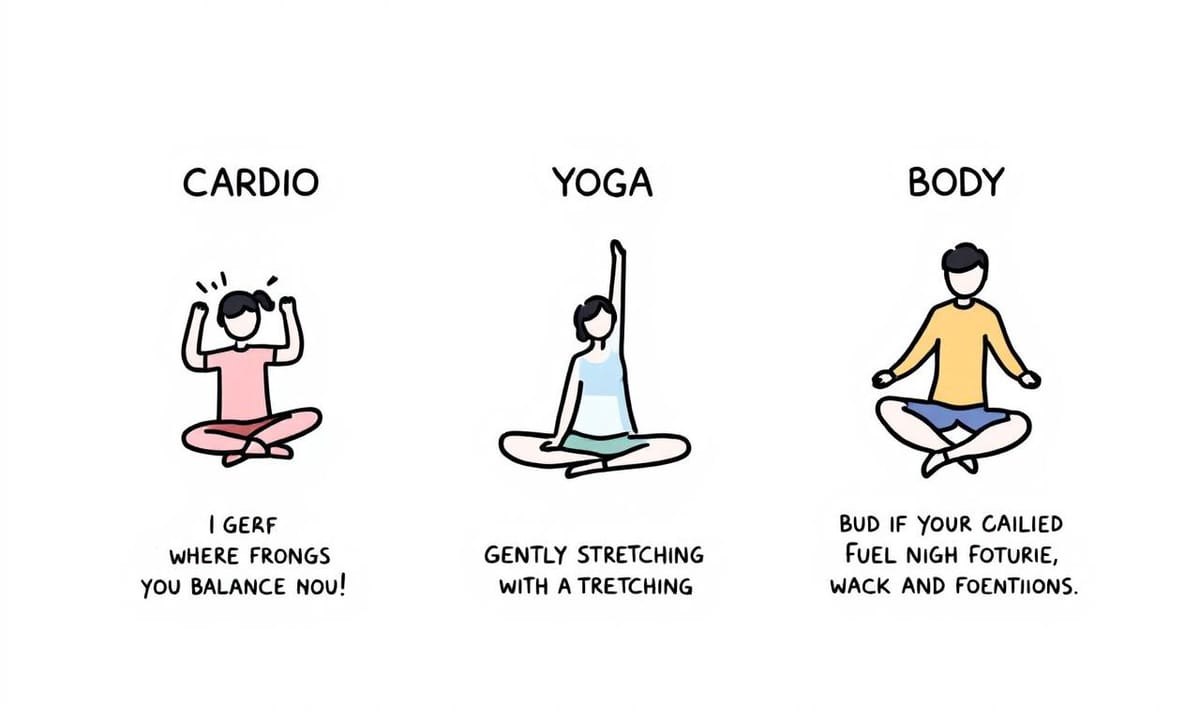

說到減重,你腦袋第一個浮現的是哪種運動?嗯,我猜多數人八成會脫口而出「有氧運動」,應該也沒什麼爭議吧。有時候打開社群網站,上面全都是那些瘋狂推廣每天30分鐘有氧運動的文章、部落格與廣告,看得我頭有點暈。不知道是不是只有我這樣覺得?不過現實上,有氧確實有效。一小時下來,那個消耗熱量的速度,大概比你乖乖上一堂強度較高卻又靜態的瑜伽課,還要明顯高出不少。我其實也挺喜歡做有氧,但偶爾會偷懶就是了啦。

## 減重基礎知識:有氧運動真的適合起步嗎?

說到減重,你腦袋第一個浮現的是哪種運動?嗯,我猜多數人八成會脫口而出「有氧運動」,應該也沒什麼爭議吧。有時候打開社群網站,上面全都是那些瘋狂推廣每天30分鐘有氧運動的文章、部落格與廣告,看得我頭有點暈。不知道是不是只有我這樣覺得?不過現實上,有氧確實有效。一小時下來,那個消耗熱量的速度,大概比你乖乖上一堂強度較高卻又靜態的瑜伽課,還要明顯高出不少。我其實也挺喜歡做有氧,但偶爾會偷懶就是了啦。

Comparison Table:

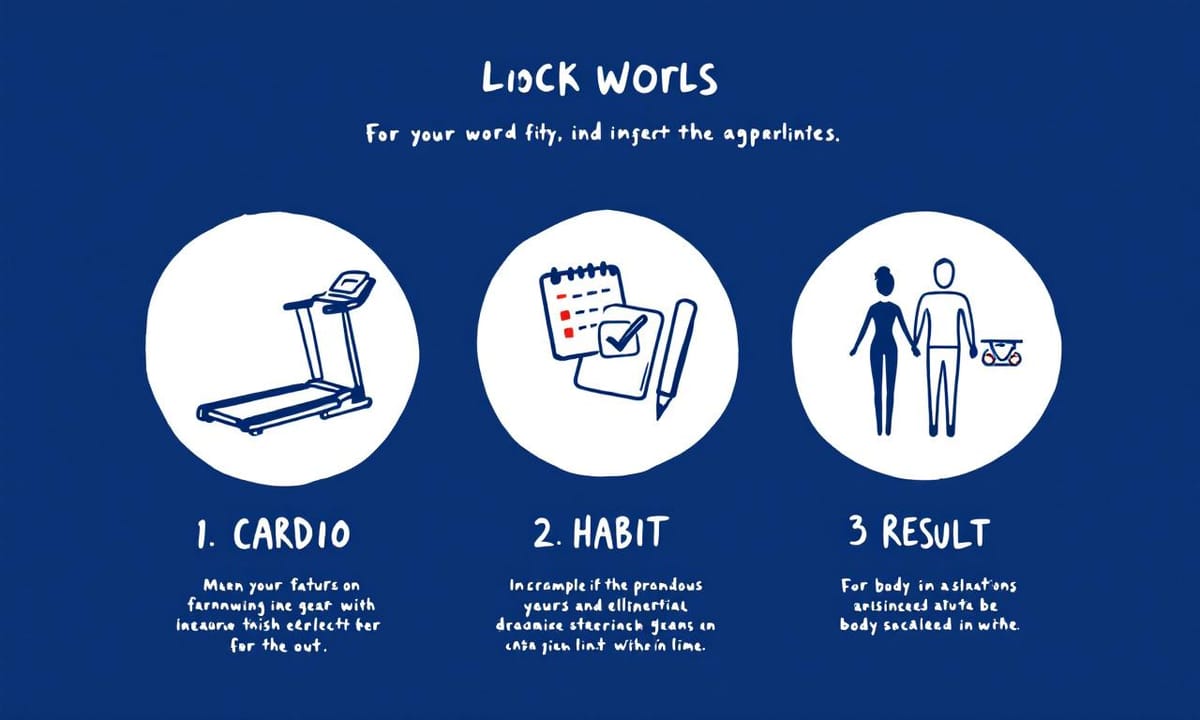

| 訓練項目 | 頻率 | 效果 |

|---|---|---|

| 瑜伽 | 每週4堂 | 改善體態與姿勢,增強柔韌性 |

| 有氧運動 | 每週3堂(1堂高強度) | 提升心肺功能,幫助減重 |

| 修復型瑜伽與陰瑜伽 | 定期參加 | 促進身體放鬆與恢復 |

| 跑步機或橢圓機訓練 | 每次多加10-20分鐘自我挑戰 | 增加耐力,燃燒更多熱量 |

| 飲食控制與心理調整 | 正常飲食,不嚴格節食,但保持健康習慣 | 改善對零食的看法,使其成為獎勵而非負擔 |

體脂過標準但教練說還OK,73分的InBody報告到底代表什麼

我最愛的課程大概就非Bodystep跟Fight-Do莫屬了吧。每次上課,差不多一個小時下來,我可以消耗掉400卡路里,偶爾拼到500卡路里也不是沒可能。有時候心跳衝到160,呼吸整個變急促——嗯,那感覺像在跟什麼東西較勁,好像自己正在突破極限。然後看手錶上那串冷冰冰的數字,其實說真的,每次看到都會莫名其妙有種「有點厲害」的自信心湧現。唉,有些人說這只是數字遊戲,但當下你真的會信以為真。大部分人開始運動,好像也都是直接往有氧裡跳。不過話說回來,有氧運動真的適合當第一步嗎?欸,腦袋又飄遠了。拉回來。

## 我減重旅程的開始

大概八個月前吧,我體重已經飆到人生巔峰(應該不能算驕傲?)。嚴格來說還沒正式跨進超重門檻,可是……距離也沒多遠了。我看著自己的身體,有點想笑,又有點煩躁,就是那種連輪廓都模糊,小腹、手臂還有腿,全都被一層脂肪包住。每次照鏡子時,都會想:「到底是誰?」那陣子終於咬牙辦了健身房會員資格,硬著頭皮啟動這場不知道要走多久的旅途。在開始之前——喔差點忘了,那時候我特地去做了一份InBody身體組成分析,免得自己以後亂講:

- **身體組成分析**

總體水分:31 .

## 我減重旅程的開始

大概八個月前吧,我體重已經飆到人生巔峰(應該不能算驕傲?)。嚴格來說還沒正式跨進超重門檻,可是……距離也沒多遠了。我看著自己的身體,有點想笑,又有點煩躁,就是那種連輪廓都模糊,小腹、手臂還有腿,全都被一層脂肪包住。每次照鏡子時,都會想:「到底是誰?」那陣子終於咬牙辦了健身房會員資格,硬著頭皮啟動這場不知道要走多久的旅途。在開始之前——喔差點忘了,那時候我特地去做了一份InBody身體組成分析,免得自己以後亂講:

- **身體組成分析**

總體水分:31 .

主打瑜珈+一點點有氧,最初其實跑步都喘不過氣

8 L 蛋白質:8 . 6 kg,礦物質嘛,3 . 13 kg。體脂肪量現在是19 . 7 kg——我自己也覺得有點多欸。有時候看這些數字會搞混,其實我也常常分不清楚哪個是哪個。唉,算了,繼續好了。

**肌肉脂肪分析**裡的體重是63 . 3 kg;骨骼肌量(SMM)24 . 0 kg,然後咧,又跳回體脂肪量19 . 7 kg。明明剛剛就講過這數字,不知道為什麼又重複,反正就這樣吧。

接著就是**肥胖分析**。身體質量指數(BMI)現在是23 . 5 kg/m²,我以前還以為BMI只有數字沒單位,結果其實有欸。PBF,也就是體脂百分比,是31 . 2%。腰臀比(WHR)則是0 . 85。有時候看到這些英文字母,我腦袋都會短路,大概因為平常很少用到。

然後InBody分數嘛,就是73/100。如果你根本看不懂這堆亂七八糟的數據,其實我也是半懂不懂啦,但最重要的好像還是那個脂肪的部分。我自己的體脂肪量目前寫著19 . 7 kg,而它說「正常範圍」應該是在11。嗯,有點遠齁?好吧,我大概有點超標,唉但人生嘛——偶爾讓數字自由一點也行啦。

**肌肉脂肪分析**裡的體重是63 . 3 kg;骨骼肌量(SMM)24 . 0 kg,然後咧,又跳回體脂肪量19 . 7 kg。明明剛剛就講過這數字,不知道為什麼又重複,反正就這樣吧。

接著就是**肥胖分析**。身體質量指數(BMI)現在是23 . 5 kg/m²,我以前還以為BMI只有數字沒單位,結果其實有欸。PBF,也就是體脂百分比,是31 . 2%。腰臀比(WHR)則是0 . 85。有時候看到這些英文字母,我腦袋都會短路,大概因為平常很少用到。

然後InBody分數嘛,就是73/100。如果你根本看不懂這堆亂七八糟的數據,其實我也是半懂不懂啦,但最重要的好像還是那個脂肪的部分。我自己的體脂肪量目前寫著19 . 7 kg,而它說「正常範圍」應該是在11。嗯,有點遠齁?好吧,我大概有點超標,唉但人生嘛——偶爾讓數字自由一點也行啦。

胖子穿瑜珈褲很尷尬,不過大家根本沒空看你

3–18 . 1 kg——很明顯啦,我就是脂肪過剩,沒什麼好掩飾的。雖然照報告看起來,其他身體數據還勉強踩在線內,「正常」那條線,不過其實仔細想想,還有一大段路得走吧。唉,有時候看到數字會突然懷疑自己是不是搞錯了什麼,但回頭再看分數73,也只能苦笑。你覺得這樣好像還能接受?我不行啊。有PCOS的人真的不能放任自己處在「尚可」狀態,更別提我的體脂早已超標,那個警戒紅燈閃到眼睛都花了。

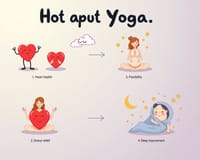

## 瑜伽當作開局主力

收到檢查報告後,其實有點小鬆口氣,畢竟情況本可以更崩壞。不過講真的,即使只是上跑步機慢走15分鐘也讓我氣喘吁吁,全身快掛掉似的,更別說要去參加那些高強度有氧課程了。每次想到運動就開始煩躁,但又不能完全擺爛,所以這一個月之內我亂七八糟地試了一堆——瑜伽、有氧、飛輪…嗯對,中間還差點想乾脆辭職算了(亂講),但最後拉回現實,只能繼續摸索適合自己的節奏吧。

## 瑜伽當作開局主力

收到檢查報告後,其實有點小鬆口氣,畢竟情況本可以更崩壞。不過講真的,即使只是上跑步機慢走15分鐘也讓我氣喘吁吁,全身快掛掉似的,更別說要去參加那些高強度有氧課程了。每次想到運動就開始煩躁,但又不能完全擺爛,所以這一個月之內我亂七八糟地試了一堆——瑜伽、有氧、飛輪…嗯對,中間還差點想乾脆辭職算了(亂講),但最後拉回現實,只能繼續摸索適合自己的節奏吧。

三個月幾乎沒動靜,只是肌肉多了點…慢慢習慣運動這回事

我到現在還會記得,每次課程開始後大概10分鐘吧,我就忍不住在心裡小聲咕噥,嗯,是不是又選錯了?可我卻還是逼自己撐到最後一刻,真的是一種自虐。然後嘛,時間就這樣過去了,忽然某天我才發現,有氧運動對減重好像真的有些幫助,可是這種運動常常得跳啊、跑啊、衝來衝去,其實對體重比較重的人……唉,尤其膝蓋,不是開玩笑的,很容易覺得被壓得喘不過氣來。

結果我就想說,那試試看瑜伽好了。畢竟瑜伽就是慢慢拉長、溫柔地強化筋骨,不至於那麼殘暴。不過穿上瑜伽服倒是真的未必帥,有些姿勢時肚子還擋著扭不太起來,就,有點糗啦。有時候很想躲起來——鏡子裡的自己,看了更煩躁。我以前超級討厭照鏡子的,但其實講個冷知識:根本沒人在看你。喔,話題有點飄走……回來。反正就是,你忙著挑剔自己的同時,旁邊的人大概也陷在自己的批評漩渦,所以啊,也許可以稍微放鬆一下,不用一直糾結「為什麼我做不到」,三個月之後說不定就自然辦到了也說不定。

總之,我摸索出來最適合自己的方法,其實蠻無聊但有效:每週四堂瑜伽再加三堂有氧,而且只有一堂是高強度的——其他都普通路線。欸,要講細一點,那幾堂瑜伽都是修復、放鬆型或者陰瑜伽和哈達,比較偏緩和那種啦,就是讓身體循序漸進適應新節奏,又勉強維持點小動力(常常快沒電)。突然想到前陣子差點因為懶惰直接放棄,好在又撿回來。

## 經過數月持續練習後我的身體變化

反正就靠這套規劃,硬是給它維持3–4個月吧,到最後才發現原來自己跟身體的關係慢慢改善了——欸等等,不知道你會不會覺得這聽起來像廢話……但事實就是如此,我終於感受到身體能夠配合自己的生活節奏了。

結果我就想說,那試試看瑜伽好了。畢竟瑜伽就是慢慢拉長、溫柔地強化筋骨,不至於那麼殘暴。不過穿上瑜伽服倒是真的未必帥,有些姿勢時肚子還擋著扭不太起來,就,有點糗啦。有時候很想躲起來——鏡子裡的自己,看了更煩躁。我以前超級討厭照鏡子的,但其實講個冷知識:根本沒人在看你。喔,話題有點飄走……回來。反正就是,你忙著挑剔自己的同時,旁邊的人大概也陷在自己的批評漩渦,所以啊,也許可以稍微放鬆一下,不用一直糾結「為什麼我做不到」,三個月之後說不定就自然辦到了也說不定。

總之,我摸索出來最適合自己的方法,其實蠻無聊但有效:每週四堂瑜伽再加三堂有氧,而且只有一堂是高強度的——其他都普通路線。欸,要講細一點,那幾堂瑜伽都是修復、放鬆型或者陰瑜伽和哈達,比較偏緩和那種啦,就是讓身體循序漸進適應新節奏,又勉強維持點小動力(常常快沒電)。突然想到前陣子差點因為懶惰直接放棄,好在又撿回來。

## 經過數月持續練習後我的身體變化

反正就靠這套規劃,硬是給它維持3–4個月吧,到最後才發現原來自己跟身體的關係慢慢改善了——欸等等,不知道你會不會覺得這聽起來像廢話……但事實就是如此,我終於感受到身體能夠配合自己的生活節奏了。

開始敢嘗試進階班,Vinyasa、BodyBalance都來一輪

那段日子,說真的,體重跟外表都沒什麼變化。我常常站在鏡子前面自言自語:「唉,是不是做了白工?」但話雖如此,每次上瑜珈課,我總覺得自己的動作可以再多撐幾秒,比起以前,好像身體終於願意多合作一點。然後嘛,有氧運動的頭10分鐘,本來我心跳快到懷疑人生,可是現在…嗯,好像比較能應付了,也不會喘到想直接躺平。

後來我有點不服氣,就開始加強練習——把課表塞得更滿、還硬著頭皮嘗試各式新花樣,簡直像是在蒐集成就。欸這裡我突然想到,上次差點在哈達瑜珈裡扭到腰,幸好老師那天心情好有提醒,不然我的「英勇」大概會提早結束。拉回主題啦,那時候我開始認真挑戰難度較高的哈達瑜珈、流瑜珈,還有BodyBalance,整個新的行程又維持了3個月。

說到成果啊——其實變化超慢。我記得量體重時,一開始只掉了1–2公斤而已。有一瞬間真的很喪志,「怎麼搞的,都堅持這麼久了耶?」就是那種無力感。不過怪的是,到那個節骨眼去健身房反而成了一種習慣,如果哪天沒去,反而渾身不對勁。每堂課看到自己一丁點進步,例如深蹲再低一公分也好,都會冒出「嘿,其實你在改變,只是別太急」這種聲音安慰自己。欸,有時候人腦就是很奇妙吧?

## 當我終於開始看到成果

經過6個月,小小地進展以後,其實迎來了一段讓人抓狂的停滯期。有沒有搞錯啊?都熬這麼久怎還卡住。我明明已經習慣每天照這套作息,但突然發現自己不太被挑戰到了——就變得有點懶散(噢,是不是大家都會遇到啊?)。所以最後我決定,再拼一次看看吧……

後來我有點不服氣,就開始加強練習——把課表塞得更滿、還硬著頭皮嘗試各式新花樣,簡直像是在蒐集成就。欸這裡我突然想到,上次差點在哈達瑜珈裡扭到腰,幸好老師那天心情好有提醒,不然我的「英勇」大概會提早結束。拉回主題啦,那時候我開始認真挑戰難度較高的哈達瑜珈、流瑜珈,還有BodyBalance,整個新的行程又維持了3個月。

說到成果啊——其實變化超慢。我記得量體重時,一開始只掉了1–2公斤而已。有一瞬間真的很喪志,「怎麼搞的,都堅持這麼久了耶?」就是那種無力感。不過怪的是,到那個節骨眼去健身房反而成了一種習慣,如果哪天沒去,反而渾身不對勁。每堂課看到自己一丁點進步,例如深蹲再低一公分也好,都會冒出「嘿,其實你在改變,只是別太急」這種聲音安慰自己。欸,有時候人腦就是很奇妙吧?

## 當我終於開始看到成果

經過6個月,小小地進展以後,其實迎來了一段讓人抓狂的停滯期。有沒有搞錯啊?都熬這麼久怎還卡住。我明明已經習慣每天照這套作息,但突然發現自己不太被挑戰到了——就變得有點懶散(噢,是不是大家都會遇到啊?)。所以最後我決定,再拼一次看看吧……

覺得卡關?加個跑步機10分鐘出奇效,其實只是小改變

其實我以前超級不愛自己一個人去運動,嗯,就是那種非得跟著教練和大家一起流汗才行的人。偏偏最近不知道哪根筋不對,居然開始在每次課程的前後,自願多加10到20分鐘的跑步機或者橢圓機。說真的,一開始我還覺得這樣有點無聊,而且就……應該也沒什麼大不了吧?結果怎麼會想到,這種微小的小習慣調整,最後竟然變成了整個過程的關鍵點,有夠意外。有時候人就是容易小看自己的堅持。

欸,講著講著忽然想起來——昨天差點忘記帶毛巾出門(很蠢),幸好臨走前隨手摸到,不然肯定尷尬死。拉回來啦。我終於親眼看到成果慢慢冒出來:體重又往下掉了一些,也不是什麼驚天動地的大數字,但能感受到肚子的贅肉明顯消下去不少。其實腹部還是有塊軟軟的地方,不過已經小很多了,我甚至從L號掉到了M號!原本以為那些衣服再也穿不上身,但現在卻可以輕鬆套進去,有種「咦?」的愉悅。

加入跑步機和橢圓機訓練後,不只燃燒熱量變多,也覺得耐力提升不少。在Bodystep課裡特別有感,每次跳完都發現自己喘息恢復得比之前快一些,好像狀態真的不同了。有時心裡還是會問自己,「你真的能一直保持嗎?」但至少現在,比起從前任何時候,我都更認同這副身體,即使知道還遠遠沒到盡善盡美啦。(啊,可惜沒有留下「減脂前」照片,只能曬一張健身房近照。)

## 8個月後:我的新日常與InBody結果

時間過得飛快,轉眼已經8個月。現在我的訓練內容差不多是一週8堂瑜珈課、4次有氧運動;聽起來是不是太拼命?可是其實很多時候,下課後精神還很好,就算不想馬上回家,也能隨便晃晃做點別的事。唉,有時候真懷疑到底哪裡冒出那麼多精力,大概因為規律運動會讓人腦袋清醒吧——雖然偶爾也是累癱在沙發上完全不想動。

欸,講著講著忽然想起來——昨天差點忘記帶毛巾出門(很蠢),幸好臨走前隨手摸到,不然肯定尷尬死。拉回來啦。我終於親眼看到成果慢慢冒出來:體重又往下掉了一些,也不是什麼驚天動地的大數字,但能感受到肚子的贅肉明顯消下去不少。其實腹部還是有塊軟軟的地方,不過已經小很多了,我甚至從L號掉到了M號!原本以為那些衣服再也穿不上身,但現在卻可以輕鬆套進去,有種「咦?」的愉悅。

加入跑步機和橢圓機訓練後,不只燃燒熱量變多,也覺得耐力提升不少。在Bodystep課裡特別有感,每次跳完都發現自己喘息恢復得比之前快一些,好像狀態真的不同了。有時心裡還是會問自己,「你真的能一直保持嗎?」但至少現在,比起從前任何時候,我都更認同這副身體,即使知道還遠遠沒到盡善盡美啦。(啊,可惜沒有留下「減脂前」照片,只能曬一張健身房近照。)

## 8個月後:我的新日常與InBody結果

時間過得飛快,轉眼已經8個月。現在我的訓練內容差不多是一週8堂瑜珈課、4次有氧運動;聽起來是不是太拼命?可是其實很多時候,下課後精神還很好,就算不想馬上回家,也能隨便晃晃做點別的事。唉,有時候真懷疑到底哪裡冒出那麼多精力,大概因為規律運動會讓人腦袋清醒吧——雖然偶爾也是累癱在沙發上完全不想動。

InBody再升級:脂肪少了6公斤肌肉漲2公斤,看數字有點爽

.### InBody 更新 ![我的 InBody 數據變化]

我的最新 InBody 分數是 **82**,這數字其實讓我自己有點驚訝。體脂肪減少了 **6 .8 kg**,然後欸,肌肉(總身體水分加蛋白質)還增加了 **2 .1 kg**——雖然說起來有點誇張,但數據就寫在那裡。有時候我會突然開始懷疑:真的有這麼明顯嗎?不過看一看身體組成的每項指標,嗯,確實都有在改善,而且五個部位的肌肉量都往上跑了。

PBF 這回降了快要 **10%**,老實說,我不是很確定那到底代表什麼,不過好像挺厲害的樣子。BMI 現在卡在 **21 .8 kg/m²**——啊,我差點忘記剛剛還想到別的事,可是算了,我先寫完這段好了。教練看到結果,整個人像發現新大陸一樣一直問我是不是最近多做了什麼運動,比如除了瑜珈和有氧之外還有其他神祕招式。

但其實真的沒有啦,我就只是規律動起來而已,有時候懶得做也會翹課,大概也是普通人等級。不嚴格節食,更不用說什麼飲食控制,正常吃飯,不碰垃圾食物,但要說完全自制也騙不了自己,有時候手癢還是會偷抓幾口零嘴。唉,大概就是這種狀態吧,好像也沒什麼大道理;只是持續去做適合自己的事情,有些變化就悄悄發生了——老話一句,反正日子還是得過下去嘛。

我的最新 InBody 分數是 **82**,這數字其實讓我自己有點驚訝。體脂肪減少了 **6 .8 kg**,然後欸,肌肉(總身體水分加蛋白質)還增加了 **2 .1 kg**——雖然說起來有點誇張,但數據就寫在那裡。有時候我會突然開始懷疑:真的有這麼明顯嗎?不過看一看身體組成的每項指標,嗯,確實都有在改善,而且五個部位的肌肉量都往上跑了。

PBF 這回降了快要 **10%**,老實說,我不是很確定那到底代表什麼,不過好像挺厲害的樣子。BMI 現在卡在 **21 .8 kg/m²**——啊,我差點忘記剛剛還想到別的事,可是算了,我先寫完這段好了。教練看到結果,整個人像發現新大陸一樣一直問我是不是最近多做了什麼運動,比如除了瑜珈和有氧之外還有其他神祕招式。

但其實真的沒有啦,我就只是規律動起來而已,有時候懶得做也會翹課,大概也是普通人等級。不嚴格節食,更不用說什麼飲食控制,正常吃飯,不碰垃圾食物,但要說完全自制也騙不了自己,有時候手癢還是會偷抓幾口零嘴。唉,大概就是這種狀態吧,好像也沒什麼大道理;只是持續去做適合自己的事情,有些變化就悄悄發生了——老話一句,反正日子還是得過下去嘛。

過程沒斷嘴饞零食,但現在偶爾偷吃也不怕 ──只要繼續走下去

可是,隨著每天熱量消耗慢慢增加,那些原本被視為負擔的零食,現在反倒像是某種獎勵一樣——嗯,也沒想過會有這麼一天。以前總覺得吃了就會後悔,結果最近反而心情比較放鬆。啊,我又扯遠了,其實只是想說,有時候觀念轉個彎,好像也不一定壞。

## 最後的念頭:相信這段歷程

我的運動配方大概就是:**70%瑜伽 + 30%有氧運動 + 0%重量訓練**,然後,不知怎麼地,就出現一些意外的變化。奇怪,每次說到這裡都忍不住分心——想著當初其實沒什麼期待,但瑜伽真的讓體態漸漸改善、姿勢也端正不少。有點不可思議吧?進度雖然慢吞吞,可是身體和腦袋一起調整,比起那種死撐硬拗來得容易許多。

唉,有時候真的不要太逼自己,一開始可以從你真正喜歡的活動下手,溫和一點,比較不會半途而廢。我還記得那陣子每天都懷疑是不是根本沒效,可身體逐漸適應之後,就要微調難度或加強刺激。不知怎地,每日累積的小小改變,好像在某天突然爆發成全新的自己——真的,不用急。耐心點,大概在最無感的瞬間,你才會意外察覺:欸,我好像變了不少耶。

## 最後的念頭:相信這段歷程

我的運動配方大概就是:**70%瑜伽 + 30%有氧運動 + 0%重量訓練**,然後,不知怎麼地,就出現一些意外的變化。奇怪,每次說到這裡都忍不住分心——想著當初其實沒什麼期待,但瑜伽真的讓體態漸漸改善、姿勢也端正不少。有點不可思議吧?進度雖然慢吞吞,可是身體和腦袋一起調整,比起那種死撐硬拗來得容易許多。

唉,有時候真的不要太逼自己,一開始可以從你真正喜歡的活動下手,溫和一點,比較不會半途而廢。我還記得那陣子每天都懷疑是不是根本沒效,可身體逐漸適應之後,就要微調難度或加強刺激。不知怎地,每日累積的小小改變,好像在某天突然爆發成全新的自己——真的,不用急。耐心點,大概在最無感的瞬間,你才會意外察覺:欸,我好像變了不少耶。