最近常常看到那個什麼...「30天棒式挑戰」,你知道嗎?好像突然之間,全世界都在比誰的棒式可以撐比較久。我都會忍不住想,所以...撐那麼久,要幹嘛?🤔

老實說,這問題在我腦中盤旋很久了。

一句話答案

我自己是覺得,與其像個木頭一樣死撐著撐到天荒地老,還不如把動作一次就做對,然後開始在那個對的位置上「玩」起來,動一動啊什麼的,那才真的有用。死撐真的...蠻無聊的。

所以,我們為什麼要練棒式?

很多人會說,喔,這很「功能性」啊...。這詞現在真的超紅。但功能性是為了什麼?為了誰?

我在想,日常生活裡,有哪個情境需要我們把核心繃得超緊,然後維持一個姿勢不動個兩三分鐘?我想不太到。煮飯的廚師?他們也是一直動來動去啊。站哨的衛兵?嗯...也許?但他們好像動動腳趾、稍微轉移重心,可能比死命繃緊肚子更有效吧。

說到這個,我還特別去查了一下。有一位專門研究背部問題的專家,叫 Stuart McGill,他的說法就很有趣。有的資料說他認為撐個兩分鐘是黃金標準,但另一個地方又看到,他其實更建議只撐個...大概7到10秒,然後休息一下,再重複。你看,專家講的都不一樣了,那到底要聽誰的?

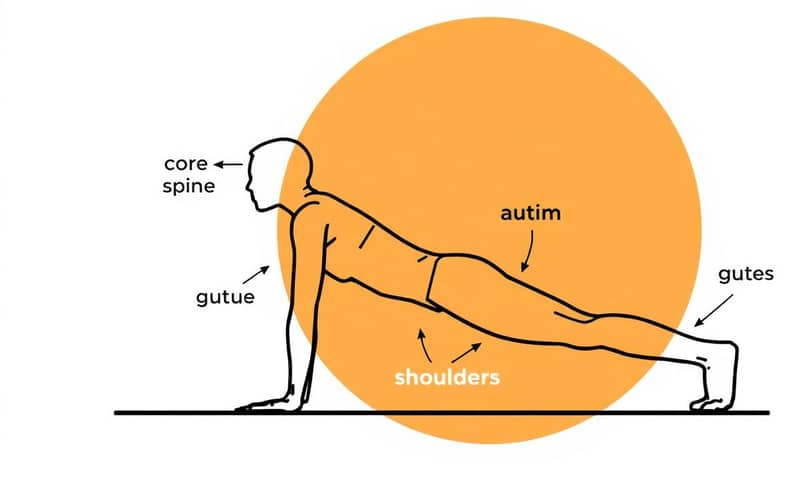

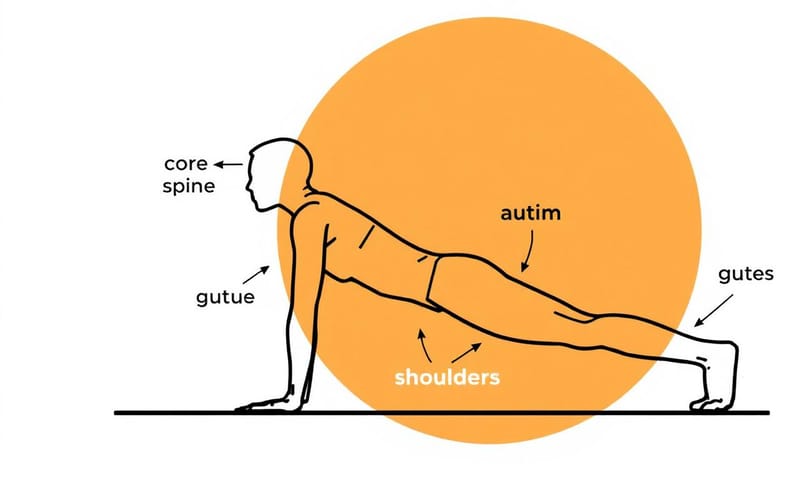

我自己是覺得,重點可能根本不在時間。棒式這個動作本身超棒的,真的。它可以讓我們做伏地挺身更有效率,教我們的身體怎麼用不同的方式對抗地心引力,而且可以幫忙減輕脊椎的垂直壓力... 對了,對肩膀力量跟穩定也很有幫助,這對練瑜珈或體操的人來說,要練什麼手臂平衡的動作就超實用。前提是... 前提是你真的做對了!

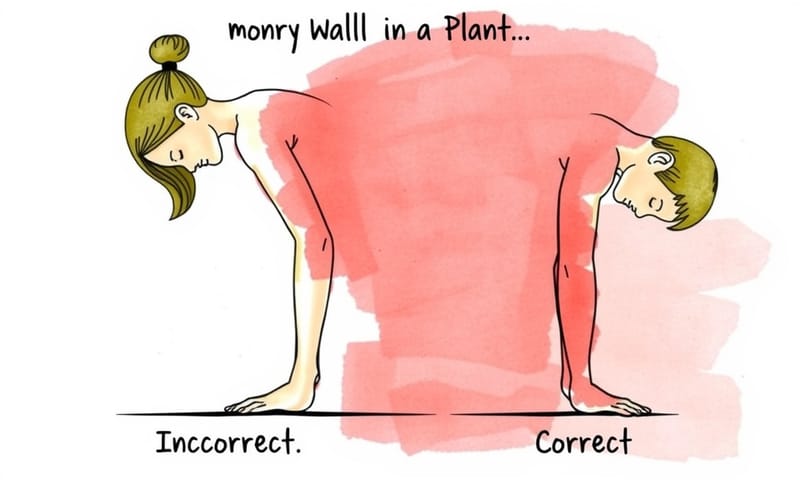

那怎樣才算「做對」?

我看過太多人做棒式,真的...錯誤百出。這邊整理幾個最常見、也是我自己以前常犯的錯。

- 你的頭在哪? 很多人一做棒式就變成「探頭烏龜」...或是你要叫他「小雞啄米」也可以啦。就是頭會不自覺地往下掉,整個臉快貼到地板。這樣脖子壓力超大。你可以想像地板上有面鏡子,你要能看到自己完整的五官,但又不能離鏡子太近,變成擠出雙下巴。有點難,但就是要找到那個中間的位置。

- 肩膀有沒有垮掉? 這個也超常見。一累,肩膀就垮了,整個上半身的重量都壓在手腕上,沒多久手腕就開始抗議了。你應該要把肩膀往後、往下穩定好,感覺是整個背部在出力,而不是只有肩膀在硬撐。

- 下背有感覺嗎? 如果你做棒式的時候,覺得腰超痠、下背超累,但肚子沒什麼感覺...拜託,請立刻停下來。這代表你的核心根本沒在工作,你只是在用你的下背硬撐,這超容易受傷的。真的。找個專業的人幫你看一下比較好。

撐超久 vs. 動態玩,差在哪?

說到時間,你知道現在棒式的金氏世界紀錄是多久嗎?男生是 Josef Šálek,撐了9小時38分... 等等,9個半小時!?女生是 DonnaJean Wilde,也撐了4個半小時。這...這已經不是凡人的領域了,對吧?這根本是為了比賽而存在的極限運動。

我之前還看過一個影片,一個老兄挑戰撐5分鐘。說真的我沒耐心看完,就快轉了。但在那5分鐘裡,他一下身體前後晃,一下頭上下動,後來膝蓋開始抖,背也塌了一點...這樣撐完5分鐘,算數嗎?在我看來,姿勢都跑掉了,那撐再久好像也沒什麼意義。

這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣,我覺得蠻好的。像我們衛生福利部國民健康署的網站,在講核心運動的時候,他們更強調「動作過程的穩定」而不是去比時間長短。這個觀念就跟國外那種很愛辦「30天挑戰」的瘋狂風氣很不一樣,我自己是比較認同這種觀念啦。

所以,我弄了個簡單的比較表,讓你感受一下這兩種思路的差別。

| 項目 | 追求「時間長」的靜態棒式 | 追求「品質好」的動態棒式 |

|---|---|---|

| 主要目標 | 撐越久越好,通常是為了破個人紀錄或跟別人比。 | 把基本姿勢做對,然後挑戰身體在穩定狀態下的活動能力。 |

| 對身體的好處 | 肌耐力...吧?但老實說,姿勢跑掉的話,可能沒啥好處。 | 訓練核心「抗旋轉」和「抗干擾」的能力,這才真的貼近生活。 |

| 有趣程度 | 超級無聊... 就是在跟時間對抗,腦中大概都在想「到底過了沒」。 | 蠻好玩的!可以一直變換動作,比較不會膩,也感覺學到更多東西。 |

| 受傷風險 | 我自己是覺得蠻高的。一累,身體就會用各種奇怪的方式代償。 | 前提是基礎要穩。但因為一直在動,比較能意識到身體的變化,反而安全點。 |

| 心理感受 | 挫折感可能比較大。「啊,今天又沒進步...」 | 成就感比較多。「嘿!我今天可以抬腿不晃了!」 |

那不比時間,我們可以怎麼「玩」?

當你覺得自己可以在一個正確的姿勢上,輕鬆撐個...比如說30秒到1分鐘,而且全身都沒亂晃。那恭喜你,你可以開始「玩」了!不要再傻傻地增加時間了,試試看這些:

- 加點干擾: 在標準棒式姿勢下,試著慢慢抬起一隻腳,停個幾秒,再換腳。或是用右手去碰左邊肩膀,再換邊。你會發現身體為了抵抗翻倒,核心要更努力工作。

- 移動看看: 從棒式,慢慢把屁股往後推高,變成下犬式,再回到棒式。或是從棒式,轉到側平板,回中間,再轉到另一邊。去探索你身體的活動範圍。

- 改變平面: 腳踩在一個不穩定的東西上,比如 BOSU 球,或是把手肘撐在瑜珈球上。難度會瞬間飆高,超刺激。

- 找人搗亂: 這個超好玩。找個朋友在你做棒式的時候,輕輕地從各個方向推你一下,你的任務就是穩住不被推倒。這是在訓練身體的反應能力。

你看,有這麼多方式可以讓棒式變得更有挑戰性、也更有趣。真的,別再糾結於你可以撐幾分鐘了。

所以,下次再看到那種「30天挑戰」,先問問自己,為什麼?這個挑戰除了讓我可以跟朋友炫耀一下,對我真實的生活有什麼幫助嗎?會不會反而讓我受傷?

能進到一個標準的棒式姿勢,本身就是一件很棒的事了。但把它當成一個起點,而不是終點,你可能會發現更多樂趣。

那你呢?你也是追求撐很久的那一派,還是覺得動起來比較好玩?在下面留言聊聊你的看法吧!