嗯...最近一直在想一件事。

就是,為什麼有些人,特別是過了四十歲之後,好像...老得特別快?不是那種外表的皺紋什麼的,而是一種...嗯,從裡面透出來的疲態。你知道嗎?

我後來才慢慢搞懂,真正的老化,可能不是從你發現第一根白頭髮開始。而是從我們「停止活動」的那一刻...就已經悄悄開始了。

有個詞,我覺得很嚇人,但也很貼切,叫做「久坐死亡綜合症」(sedentary death syndrome)。聽起來很誇張,但...說真的,我們好像就是這樣,每天一點、一點地,把自己「坐」死。心臟病、糖尿病、中風...很多慢性病,追根究底,都跟動得不夠有關。

重點一句話

你不是在變老,你只是動得太少。改變這一點,很多事都會跟著改變。

那個最嚇人的證據:大腿的斷層掃描

肌肉...很多人都覺得,啊不就是為了好看嗎?練線條、腹肌之類的。

老實說,我以前也差不多是這樣想的。但後來看到一些資料,才發現完全不是這麼回事。你的「瘦肌肉量」,可能是預測你能多健康地老化、活得夠不夠久,最重要的指標之一。

它不只是力量,它穩定你的血糖、降低身體發炎,保護你不會因為跌倒就髖部骨折...那真的很嚴重。

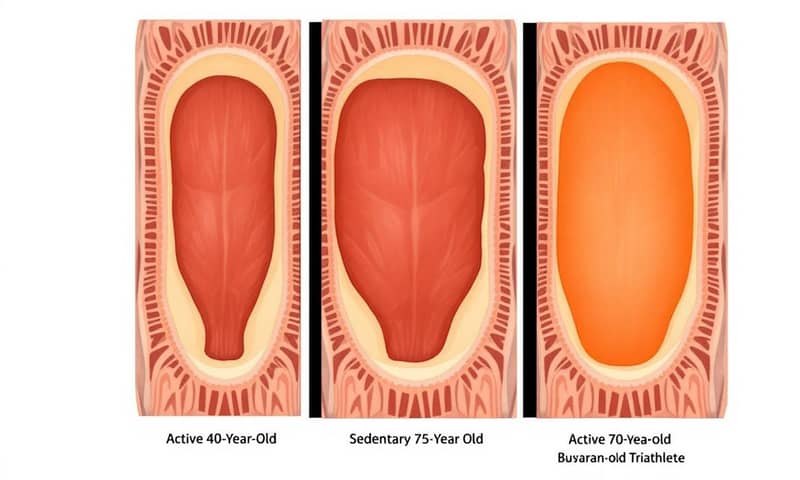

我看過一個國外骨科醫生,叫 Vonda Wright,她秀出三張大腿的斷層掃描圖,真的...蠻震撼的。

- 一個是 40 歲,有運動習慣的人。那整個橫切面,滿滿的都是紮實的深色肌肉。

- 另一個是 75 歲,但久坐不動的人。天啊,幾乎只剩下一圈白色的脂肪,中間的肌肉萎縮到只剩下一點點。

- 最扯的是第三個,一個 70 歲的鐵人三項運動員。他的大腿...看起來跟那個 40 歲的年輕人,幾乎沒兩樣。

差別在哪?就是每天有沒有「投資」一點時間在活動身體上。就這樣而已。

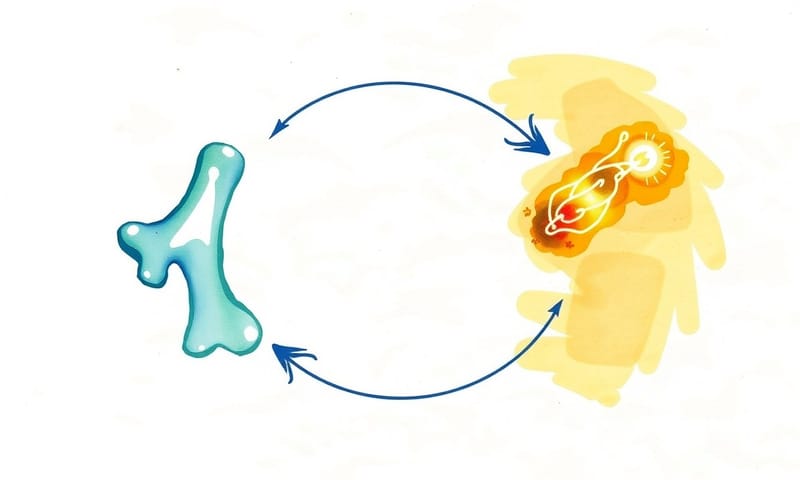

還有骨頭。我們總以為骨頭是死板的支架,像房子的鋼筋。錯了。

骨頭是活的器官。它會跟你的大腦溝通、跟你的新陳代謝溝通、甚至跟你的荷爾蒙溝通。

它會分泌一種叫「骨鈣素」(osteocalcin)的荷爾蒙,這東西能幫助大腦長出新的神經元,還能改善胰島素的敏感度。當你的骨頭因為缺乏刺激而變得脆弱...你的大腦、新陳代謝,所有的一切都會跟著受苦。這是一個連鎖反應。

而身體裡還有一種叫做「克洛索蛋白」(Klotho)的東西,有人叫它長壽蛋白。你猜怎麼著?有運動習慣的 70 歲老人,體內的這種蛋白,比整天坐著的 35 歲年輕人還要高。你的身體根本不在乎你的身分證上寫幾歲,它只在乎你動不動。

怎麼做:三個你可能沒想過,但超重要的動作

理論講再多也沒用。重點是,到底該做什麼?不用很複雜,也不用花大錢上健身房。就是三個簡單的動作,把它們變成習慣。

1. 舉起比你的錢包更重的東西

對,就是負重。很多人聽到「重訓」就怕,特別是女生,怕練太壯。但這邊說的不是要你練成健美選手。

而是給你的肌肉和骨骼一個明確的訊號:「嘿,我們還需要力量,不要流失掉!」

你只要做個幾下,三到六下就好,但那個重量要是對你來說有挑戰性的。一週做個幾次。這不是為了練身材,是為了確保你老了以後,還能自己從椅子上站起來、還能自己去上廁所、跌倒了還能撐自己一把。大部分老人最後住院,都不是因為生病,而是因為摔倒。

2. 每天跳個二十下

這個聽起來最好笑,但可能最重要。就是「跳」。

原地跳、跳繩、或者從一個小台階上輕輕跳下來都行。為什麼?因為骨頭對「衝擊力」的反應最直接。走路...老實說,對增加骨密度的效果很有限。但跳躍這種短暫、高強度的衝擊,會直接告訴你的髖部和腿骨:「喂!這裡需要變更強壯!不然會斷掉!」

其實不只國外專家這樣說,像我們衛福部國健署也一直提醒長輩要注意「肌少症」的問題,也建議做負重運動。這點跟國外專家的看法其實是一致的。不過,國外專家更強調這個「衝擊力」,也就是「跳」的動作,這在台灣的衛教文章裡,好像比較少被單獨拿出來強調。但它對骨頭的刺激,真的很直接。

3. 讓自己喘口氣

你不需要跑馬拉松。但你應該每週至少讓自己有幾次「上氣不接下氣」的經驗。

可以是快走到讓你講話會喘、爬幾層樓梯不休息、游泳或騎腳踏車衝刺一下下。這能保持你的心臟和血管健康,更重要的是,它能維持你腿部的「爆發力」。

腿部的力量,說穿了,就是你自由的基礎。當你失去腿力,你就失去行動力,然後失去平衡感,最後...失去獨立生活的能力。千萬不要讓這件事在你沒注意到的時候發生。

好,我把它們整理成一個表,這樣比較清楚。

| 動作 | 主要目標 | 常見的誤解 | 我自己覺得啦... |

|---|---|---|---|

| 舉重物 (3-6下) | 預防肌少症,維持站、坐、走的基礎功能力。 | 「我會練成金剛芭比。」 | 根本不會。這不是為了練大塊,是為了「不要失去」你現在有的肌肉。 |

| 原地跳 (每天20下) | 用衝擊力直接刺激骨骼,特別是髖部,增加骨密度。 | 「我膝蓋不好,不能跳。」 | 那就從超低高度開始,甚至只是踮腳尖用力蹬一下。重點是那個「力」的傳導,不是跳多高。當然,有疑慮要先問醫生。 |

| 讓心率拉高 (每週2-3次) | 訓練心血管系統,維持腿部爆發力。 | 「我每天都有散步啊。」 | 悠哉散步跟讓自己喘,是兩回事。你需要那個「喘」的感覺,心臟才會被訓練到。 |

光動不夠,吃錯了也是白搭

好,講完動,接著是吃。這也很關鍵。

很多人減重,腦子裡想的都是「少吃、降卡路里」。但問題來了,如果你在瘋狂節食的同時,沒有吃夠蛋白質,也沒有做任何力量訓練...你猜會發生什麼事?

你會同時減掉脂肪,和...寶貴的肌肉。研究說,這樣減掉的體重,可能有四分之一到一半都是肌肉。然後呢,一旦你恢復正常飲食(大部分人都會復胖),長回來的,卻幾乎都是脂肪。

這就慘了。你的身體組成變得更差,新陳代謝更慢,變成一個更容易胖、更容易生病的體質。這就是很多人越減越肥、越減身體越差的原因。

所以,重點不是吃得少,是吃得「對」。

- 蛋白質要夠:這是保護肌肉的根本。它能幫你維持肌肉量,加速恢復。

- 砍掉加工糖:它會讓你的血糖像坐雲霄飛車,造成身體發炎,長期下來還會搞亂你的荷爾蒙。

- 選擇好的碳水:蔬菜、豆類、好的全穀物。它們消化得慢,能給你穩定的能量。

- 遠離超加工食品:那些包裝零食、即食餐...它們充滿了人工添加物、多餘的糖和壞油,對身體沒什麼好處。

常見錯誤與修正:關於營養補充品

我知道很多人想找捷徑,想說吃個什麼仙丹就能變年輕。老實說,沒有那種東西。

但有幾種營養素,隨著年紀增長,我們確實很容易缺乏。它們不是仙丹,但像是...鞏固你身體地基的材料。缺了它們,你蓋的健康大樓就很容易垮掉。

錯誤一:以為曬太陽就夠了,不用管維他命D。

修正:維他命D其實更像一種荷爾蒙,它影響你的能量、免疫力、肌肉恢復。但現代人,尤其在台灣,整天待在室內,要曬夠太陽真的很難。而且你很難感覺到自己缺D,但它會慢慢影響你。建議去抽血檢查一下,如果真的低,再補充。記得要跟油脂一起吃,吸收比較好。

錯誤二:覺得睡不好、肌肉緊繃是「老了正常」,沒想過是缺鎂。

修正:鎂這個東西,超級重要。身體三百多種化學反應都需要它。它幫你穩定血糖、放鬆肌肉、改善睡眠、處理壓力。你吃的加工食品越多,鎂就流失得越多。如果你常覺得肌肉緊繃、睡不好、一直很累...可以試著多吃點深綠色蔬菜、豆類,或是考慮補充鎂,它跟維他命D也是好朋友,會互相幫助。

錯誤三:只知道高血壓要少吃鈉,卻忘了要多吃鉀。

修正:鉀和鈉是一對蹺蹺板。我們現在的飲食,鈉太多了,鉀就很容易被排擠掉。缺鉀會讓你覺得疲勞、肌肉無力,血壓也容易高。但這個不建議亂補,從食物裡攝取最安全。像是豆類、酪梨、地瓜、香蕉...都是很好的來源。多吃原型食物,自然就能平衡回來。

說到底...我們生來就是要動的,對吧?

在學會說話、打字之前,我們就先學會了走路。活動,是我們第一個獲得的獨立技能,是寫在基因裡的本能。

如果你厭倦了總是覺得很累、如果你擔心自己會老得不健康、如果你只是想重新感覺到強壯、有活力...

那就拜託,從一件事開始:每天都動一下。

舉個東西、跳幾下、快走一段路...就像你的生命依賴它一樣。因為,它真的就是。

這三種運動方式,你覺得哪一個對你來說最容易開始?或者你已經在做了?可以在下面留言分享一下嗎?