今天要來聊聊蛋白質。哇,這東西現在真的是無所不在。走進便利商店,高蛋白點心、高蛋白牛奶,連水都有高蛋白版本...真的很誇張。

社群媒體上滑一滑,每個健身網紅都在推蛋白棒、蛋白奶昔,好像那是仙丹一樣。然後食品大廠也學聰明了,優格、餅乾、甚至是冰淇淋,什麼東西都給你貼個「高蛋白」的標籤,好像這樣垃圾食物就洗白變健康食品了。但說真的,你一翻到背面看成分,喔,一堆糖、人工添加物、填充劑...這真的健康嗎?

我們一直被灌輸,蛋白質是肌肉的來源、是力量的秘密,但另一邊又會聽到一些聲音,說吃太多蛋白質會悄悄地傷害你的腎臟,甚至讓你短命。所以,到底哪邊是真的?

老實說,健康和保健領域跟時尚圈有得比,潮流一陣一陣的。而現在,蛋白質就是最火的那個趨勢。問題是,跟風追這個潮流,對你真的好嗎?還是只是在幫別人的口袋賺錢?

先說結論:蛋白質不是越多越好,重點是「來源」和「年紀」

我自己是覺得,這整件事最關鍵的核心,很多人都搞錯方向了。我們不該只問「該吃多少克?」,而是要先問「我的蛋白質從哪裡來?」以及「我現在幾歲了?」。因為你從牛排吃到的蛋白質,跟從豆腐吃到的,對身體的影響根本是兩回事。而且,你在 30 歲時的完美策略,到了 70 歲可能完全不適用。

接下來,我們就來拆解一下這些被過度簡化的宣傳口號,看看科學研究到底是怎麼說的。

所以,我們到底需要多少蛋白質?

我知道你可能想得到一個神奇數字,像是「每天吃X克,保證健康長壽」。但現實嘛...總是比較複雜,不過也更有趣。

有個我一直很關注的研究,叫 [UK Biobank Study],他們分析了快二十萬英國人的數據,想找出到底哪種飲食跟最低的死亡風險有關。結果可能會讓你很驚訝。

研究發現,死亡風險最低的那群人,他們每天攝取的熱量裡,大概有 14% 到 18% 來自蛋白質。如果用一個每天吃 2400 大卡的人來換算,那差不多就是 84 到 108 克蛋白質。

欸,那聽起來好像沒有很高?對,跟現在健身界動不動就喊要吃到體重兩倍克數的風氣比,確實不算高。

但這個研究圖表有個陷阱。乍看之下,好像蛋白質吃超過 15% 之後,風險曲線就變平了,感覺沒什麼壞處。但魔鬼就藏在這裡:

- 這數據把植物性和動物性蛋白質混在一起算了。我們等下會看到,這兩種東西對健康的影響根本是反方向的。

- 它也把年輕人和老年人混在一起看了。但這兩群人的蛋白質需求完全不同。

所以,一正一負的效果很可能互相抵銷了,讓你看不出真相。這就是為什麼那些「蛋白質多吃沒關係」的懶人包建議這麼誤導人。你必須把「來源」和「年紀」這兩個變數考慮進去,才能看到真正的全貌。

差很大!你的蛋白質是動物還是植物來的?

好,這部分我覺得是今天最重要的重點,千萬要記得。就算你每天吃的蛋白質克數一模一樣,但一個人的蛋白質來自牛排,另一個來自扁豆,他們長期的健康結果可能會天差地遠。

這不是我亂說的。有一項追蹤了超過八萬名美國和加拿大人的研究,長達九年,結果很驚人:

- 吃最多肉類(包含紅肉和白肉)的人,死於心血管疾病的風險,比吃最少的人高了 61%。

- 而吃最多堅果和種子的人,風險反而降低了 40%。

你看,這一來一往差了多少?同樣是蛋白質,結果一個把你往懸崖推,一個在後面拉你一把。更有趣的是,2020 年一篇統合分析 (meta-analysis) 結合了更多研究,發現吃最多動物蛋白的人,總死亡風險高了 5%;而吃最多植物蛋白的人,風險低了 7%。一加一減,又是 12% 的差距。

說到這個,其實我們大多數人都吃反了。一般統計顯示,我們的蛋白質大概六成來自動物,四成來自植物。但從健康角度來看,這個比例 शायद... 應該反過來才對。

神奇的「18克轉換」

那如果我們試著做點小改變呢?另一個大型研究,追了超過 41 萬美國人 16 年,他們發現,每天只要把 18 克的動物性蛋白質換成植物性蛋白質,就可以讓早期死亡的風險降低 12% 到 14%。

這裡的 18 克是指純蛋白質含量,不是食物重量喔。大概等於:

- 一塊約 80 克(大概手掌心三分之二大)的牛排或雞胸肉

- 3 顆大雞蛋

- 一杯約 230 克的腰豆 (kidney beans)

- 一份約 90 克的豆腐

意思就是,你每天只要有一餐,把原本要吃的肉或蛋,換成豆類或豆腐製品,長期下來,就能看到這麼大的健康效益。例如,午餐不吃雞腿便當,改吃素什錦,就差不多了。或者,一週有三天不吃任何動物蛋白,也能達到類似的效果。你覺得...這值得嗎?

不是所有動物蛋白都一樣壞

當然,也不是所有肉類都一樣。研究也發現,換掉不同種類的動物蛋白,效果差很多。其中,「紅肉」和「雞蛋」是被點名的重災區。

| 蛋白質來源比較 | 動物性蛋白質 | 植物性蛋白質 |

|---|---|---|

| 主要來源 | 就是我們常吃的牛、豬、雞、魚、蛋、奶。 | 豆類、扁豆、豆腐、天貝、堅果、種子等等。 |

| 研究怎麼說 | 好吃、方便,但研究一直亮紅燈,特別是紅肉和加工肉品(香腸、培根那些)。風險比較高。 | 感覺比較溫和,但後勁很強。很多研究都把它們跟長壽、心臟健康、較低的死亡風險連在一起。 |

| 對健康的影響 | 換成植物蛋白後,研究說:從「紅肉」換掉,死亡風險降 12-14%;從「雞蛋」換掉,風險降 19-22%! | 普遍被認為是更健康的選擇,富含纖維、植化素,而且飽和脂肪較低。是健康模範生。 |

| 個人覺得嘛... | 像是派對上的 High 咖,氣氛很熱鬧,但隔天可能宿醉頭痛。偶爾還行,天天這樣搞身體會抗議。 | 像是那種平時很安靜,但其實是學霸的同學。長期相處下來,你會發現它的好。 |

你沒看錯,把每天吃的蛋白質從「雞蛋」換成植物蛋白,帶來的健康效益甚至比換掉「紅肉」還高。還有更誇張的,如果是換掉「加工肉品」(就是香腸、火腿、培根那些),風險可以降低到 34%。這點跟我們在台灣看到的情況很不一樣,台灣人對雞蛋的戒心普遍比紅肉低,但這些大型研究的數據顯示,或許我們該重新評估一下。

不只歐美,連飲食習慣差異很大的日本,研究也得到類似結論。一篇日本研究發現,把每天 18 克的紅肉蛋白換成植物蛋白,總死亡風險可以降低 34%。

年紀是個轉捩點:65歲後遊戲規則要改

好,前面講了半天植物蛋白多好多好,感覺好像找到標準答案了對吧?哈,還沒完。人生就是這樣,總有個「但是」。

這個「但是」大概發生在 65 歲左右。過了這個年紀,遊戲規則可能要整個翻過來玩了。

前面那些建議「少吃動物蛋白」的研究,對象大多是中壯年人。但當科學家去看 70、80 歲以上的長者時,發現了相反的現象。一篇義大利針對平均 75 歲老人的 [InCHIANTI study] 研究發現,吃比較多「動物蛋白」的長者,死亡率反而比較低!另一篇中國對 80 歲以上老人的研究也有類似發現,吃最多肉類的老人,死亡率低了 30%。

為什麼會這樣?

關鍵在於「肌少症」(Sarcopenia)。我們大概從 50 歲開始,肌肉就會開始流失,每年大概流失 0.8% 的體積和 2-3% 的肌力。所以到了 70 歲,你可能已經失去了 16% 的肌肉量,和將近一半的肌力!

這不只是外觀看起來鬆垮而已,更嚴重的是,肌力下降會讓你容易跌倒。肌肉變少,對骨頭的保護也變差,一跌倒就容易骨折。統計數據很嚇人:老年人髖部骨折後,一年內的死亡率高達四分之一。這就是為什麼維持肌肉量對老年人這麼重要。

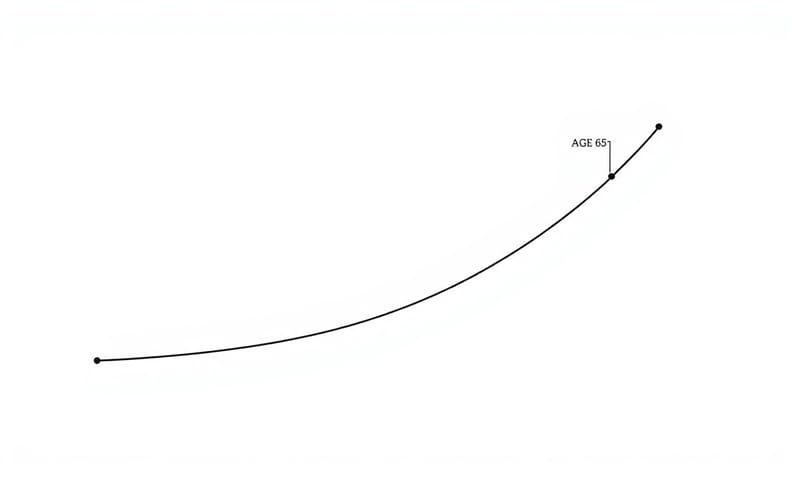

有一張圖把這個年齡轉換點畫得非常清楚。研究人員追蹤了一群 50-65 歲的人 18 年,發現在這個年齡段,蛋白質吃越多,死亡風險越高(特別是癌症或糖尿病)。但當他們去看 66 歲以上的族群時,曲線整個反轉過來:蛋白質吃最多的人,總死亡風險反而低了 28%。

簡單講,大概是這樣:

- 65歲以前:建議適量攝取蛋白質,大約是每公斤體重 0.7-0.9 克,並且盡量以植物性來源為主。吃太多,特別是動物蛋白,可能增加長期風險。

- 65歲以後:為了對抗肌少症,可能需要「增加」蛋白質攝取量,拉高到每公斤體重 1.2 克左右。這時候,動物性蛋白質因為吸收效率較好,反而可能變得更重要。

不過!這裡有個超重要的提醒:運動還是王道。想維持肌肉,最有效的方法絕對是規律的肌力訓練。蛋白質是蓋房子的磚塊,但運動才是叫工人來蓋房子的指令。沒有指令,給再多磚塊也沒用。

所以,我該怎麼辦?一些實際的思考

你看,繞了一大圈,是不是發現「你該吃多少蛋白質?」這個問題根本沒有標準答案?

它取決於你的年紀、你的健康狀況(例如,有慢性腎臟病的人,蛋白質攝取就必須非常小心,這跟給健康老人的建議完全相反)、還有你蛋白質的來源。

所以,下次再看到有影片教你一天要吃五份蛋白餐時,你可以先在心裡打個問號。他們說的,適合你嗎?

我自己整理的 takeaway 大概是這樣:

- 別再跟風了:現在的高蛋白熱潮,更多是行銷策略,而不是紮實的科學共識。

- 先看來源:與其計較克數,不如先想想怎麼把飲食中的一部分動物蛋白換成植物蛋白。目標是讓植物蛋白佔一半以上。

- 一週三天素:這是一個很具體的目標,試試看一週選三天不吃肉,改成以豆類、豆腐為主食。光這樣做,長期的健康回報可能就非常可觀。

- 年齡是關鍵:如果你還不到 65 歲,可能真的不用吃那麼多蛋白質。但如果你或你的家人已經超過 65 歲,那就要反過來思考:蛋白質夠不夠?是不是該多吃點魚、肉、蛋來維持肌肉?當然,前提是沒有腎臟等相關疾病。

- 跟你的醫生聊聊:這篇文章不是醫療建議。它的目的是讓你腦袋裡有更多武器、更多觀點,讓你下次去健檢或看醫生時,可以提出更深入的問題,跟你信任的醫療專業人員一起找出最適合「你」的策略。

說真的,健康這件事,從來就沒有一體適用的解決方案。了解這些研究背後的細微差別,遠比盲目追隨一個簡單的口號來得重要多了。

那你呢?看完這篇,你覺得自己是蛋白質吃太多還是太少?平常的蛋白質主要是從動物還是植物來?會想做點什麼改變嗎?在下面留言聊聊吧!