有時候,人生會把你丟到一個...嗯,一個戰場上。

你站在中間,兩邊都是你熟悉的人。不是真的要打仗,但那種感覺很像。你被夾在中間,動彈不得。做什麼選擇好像都會傷害到誰,所以你乾脆不做選擇。就僵在那裡。

我自己是覺得,這種癱瘓感,比做出任何一個「錯誤」的決定都更消耗人。

重點一句話

真正的行動,不是選對邊,而是停止內耗,專注在自己唯一能控制的事情上:下一步怎麼走。

怎麼做:那個「關掉水龍頭」的方法

我後來讀到一些關於斯多噶主義的東西...聽起來很硬,但有個比喻我覺得超實用。

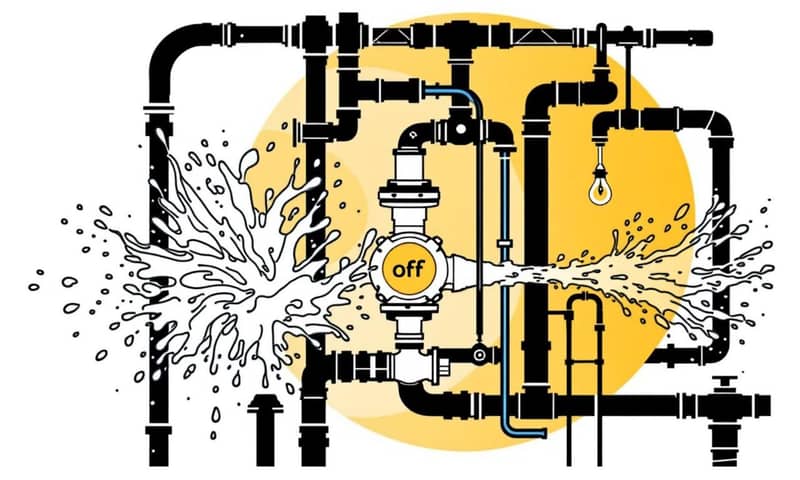

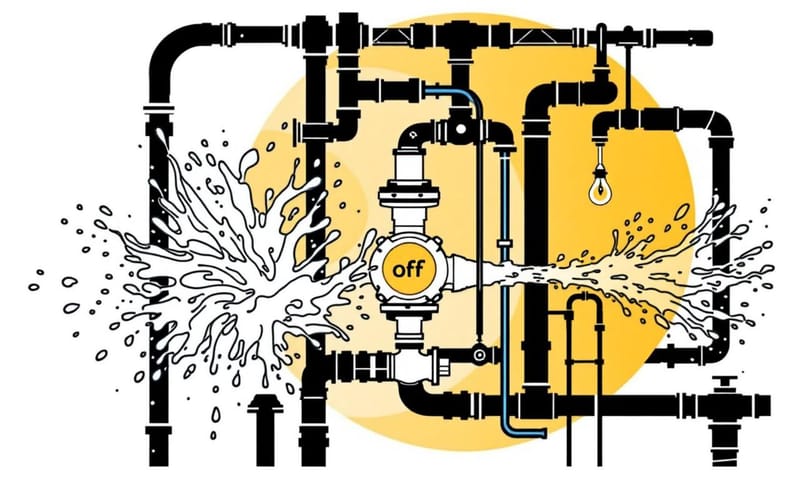

想像一下,家裡水管爆了,水到處亂噴。你不知道是哪裡漏水,一團亂。這時候你第一件事會做什麼?

應該是衝去把總開關關掉吧。

讓水先停下來。整個世界都安靜了。

情緒失控的時候,其實就像這樣。各種念頭、憤怒、委屈...從四面八方噴出來。你越想去堵那個洞,它就從別的地方噴得更厲害。

斯多噶的方法,就像是去關那個總開關。先不要反應。不要說話。不要做任何事。深呼吸,在心裡把那個噴發的情緒水龍頭...轉緊。

等到完全靜下來了,你才能做第二步:

把總開關稍微打開一點點,讓水用滴的。然後你才能循著那一絲絲水跡,冷靜地找到那個真正漏水的地方。那個破口,那個問題的根源。

老實說,這剛開始很難。感覺很冷漠,很不近人情。對方在吼,在指責,你卻只是聽著,面無表情。因為你正在腦中瘋狂地關那個閥門。對外人來說,你可能看起來像個不在乎的冷血動物。

但這是保護自己,也是為了讓後續的溝通...如果還有溝通的話...能更有效。先處理心情,再處理事情。大概就是這個意思。

一個古老的故事,但場景很熟悉

後來在練瑜珈的時候,接觸到一本很古老的書,叫《薄伽梵歌》。裡面有個叫阿周那(Arjuna)的王子,他就是被丟到我說的那種戰場上。

他要打一場很重要的仗,但開打前,他從戰車上一看...哇,對面敵軍裡,有他的親戚、老師、朋友。他整個當機了,手上的弓都拿不穩。

他覺得,為了贏,要去殺掉自己尊敬或愛過的人...這仗怎麼打?這到底有什麼意義?他拒絕戰鬥,就癱在戰車上,被罪惡感和絕望淹沒。

他的車夫,神明克里希納(Krishna)就跟他說了一段話。核心思想是,你身為一個戰士,你的責任(Dharma)就是戰鬥。你無法控制戰爭的結果,也無法控制誰會死誰會活。你唯一能做的,就是專注於「執行你的職責」,而且「不要執著於結果」。

做你該做的事,然後放下它。

阿周那最後想通了。他重新拿起弓,投入戰鬥。不是因為他變得冷血,而是他找到了自己在那個混亂局面中,唯一能立足的點。

這個故事讓我突然理解,有時候的「兩難」,其實是我們自己放大了無法控制的部分,卻忽略了唯一能做的、最簡單的那一步。

當「後果」變成一種武器

在關係裡,尤其是瀕臨破碎的關係,這種戰場感特別強烈。

我自己是覺得,最可怕的,不是大吼大叫,而是對方開始用一種很冷靜的、包裝成「理性」的語言來懲罰你。

比方說,用「這是你選擇的後果」這句話。

當一方提出想分開,另一方可能會說:「可以,但你要知道,你選擇了離開,那孩子就必須接受某些『後果』。例如,我不會再同意你原本想要的教育方式。這不是我報復你,這只是你選擇所導致的自然結果。」

聽起來好像很有道理。但這其實是一種情感勒索。把孩子或其他人事物當成籌碼,迫使你就範。

這時候,阿周那的兩難就出現了。為了自己想要的解脫,似乎就得犧牲孩子的利益。留下,自己痛苦;離開,孩子「可能」會受苦。於是又僵住了。

這讓我去查了一下...在法律上,尤其是在台灣,是怎麼看這種事的。我們的《民法》親屬編在處理監護權時,最高原則是「子女之最佳利益」。這跟美國法律強調的 "best interests of the child" standard 精神是一樣的。法官在判斷時,會考量所有狀況,看哪種安排對孩子最好,而不是把它當成對父母一方的「獎勵」或「懲罰」。

所以,當有人拿「後果」來威脅時,其實他已經偏離了合作解決問題的軌道,而是進入了權力鬥爭。他把「婚姻的存續」放在了「孩子的福祉」之上。

看清這一點,很重要。那讓你明白,你面對的不是一個合作夥伴,而是一個...對手。

那一刻,戰場的性質就變了。你不再是為了「維持和平」而猶豫,而是為了「保護重要的東西」必須做出選擇。

情緒反應 vs. 斯多噶式回應

整理一下,面對那種高壓情境,兩種反應模式的差別大概是這樣:

| 觸發事件 | 情緒化反應(本能) | 斯多噶式回應(練習後) |

|---|---|---|

| 對方提出威脅或指責 | 馬上反擊、辯解。「你怎麼可以這樣說!」「我才沒有!」...然後音量越來越大。 | 先聽著。不說話。在腦子裡先把那個情緒水龍頭關掉。讓子彈飛一會兒。 |

| 感覺被誤解、被冤枉 | 急著想掏心掏肺,證明自己。「我為這個家付出多少...」「你都不知道我...」 | 嗯...認知到「被理解」是無法控制的。我無法鑽進別人腦袋。專注在澄清事實,而不是渴求認同。 |

| 對方用「後果」來勒索 | 感到恐懼、罪惡。開始懷疑自己的決定是不是錯了。陷入癱瘓。 | 辨識出這是一個權力手段。把焦點從「恐懼」轉移到「我該如何保護我的底線(和孩子)」。 |

| 談判陷入僵局 | 放棄溝通,或用更激烈的情緒試圖壓倒對方。或者,直接投降。 | 短暫抽離。這條路不通,那有沒有別條路?有什麼是我「現在」能做的最小一步?寫下來?找律師諮詢? |

限制與現實:這不是特效藥

不過呢,這個方法有個問題。

它需要時間。而且在一開始,它會讓你跟身邊的人都覺得很痛苦。你壓抑自己,對方覺得你在搞冷戰。你試圖理性分析,對方覺得你毫無人性。

從一個情緒驅動的人,要變成一個能冷靜思考再反應的人,中間沒有捷徑。就是一次又一次的練習。第一次可能關了三秒水龍頭就爆發了。下次可能撐到十分鐘。再來,可能可以撐到回家後才獨自崩潰。

這就是進步了。

這不是要你變成一個沒有情緒的機器人。情緒都在,只是你不讓它潑灑到不該去的地方。讓它在內部流動,等壓力降低了,再用一種有建設性的方式引導出來。

很慢。而且很孤獨。

但當你站在那個非選不可的交叉點時,你會發現,過去那些關水龍頭的練習,就是為了讓你在此刻...能清醒地、為自己拿起那把弓。

那一刻,做出的決定,才真正是你的。不是出於恐懼,不是出於憤怒,而是出於清明。

在壓力下,你比較傾向先「關掉情緒水龍頭」冷靜,還是覺得需要先「釋放」出來才能思考?在下面留言聊聊你的方法吧。