嗯…皮拉提斯和瑜珈,到底有什麼不一樣?

最近…還蠻多人問我這個問題的。皮拉提斯,還有瑜珈…聽起來好像很像,都是那種,嗯…在墊子上伸展的運動。老實說,我自己一開始也搞不太清楚。但真的去試了之後,會發現…嗯,它們的核心,那個…精神,其實差蠻多的。

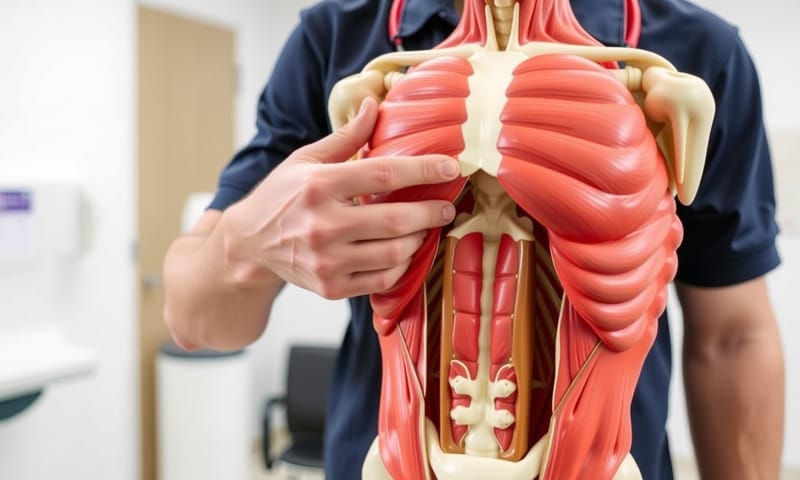

簡單講,我自己感覺啦,皮拉提斯比較像…嗯,一種身體的「控制學」。它很在意你動作的精準度,要你用大腦去控制那些…你平常可能根本沒感覺的深層肌肉。 而瑜珈,它比較像…一種哲學,一種生活方式。 它不只是動身體,更多的是…透過呼吸,找到身體跟心靈的連結。 所以,一個比較像科學,一個比較像哲學,這樣講…不知道會不會比較好懂。

一個是練「穩定」,一個是練「流動」

我覺得最大的差別,可能是在「目的」上。皮拉提斯,它的出身…其實跟復健比較有關係。創辦人約瑟夫.皮拉提斯(Joseph Pilates)當初是為了幫助受傷的士兵復健,才發明這套運動的。 所以它非常、非常強調「核心」。

這個核心,不是說練出六塊腹肌那種。它指的是…更深層的,像是腹橫肌、多裂肌這些…穩定你脊椎跟骨盆的小肌肉。 把它們練好了,你的身體就像蓋房子打好地基一樣,會變得很穩。所以很多物理治療師,會把皮拉提斯當成一種治療工具。 我看台灣復健醫學會的文章也有提到,這套方法對改善下背痛特別有效。 這點跟國外,像是WebMD的看法蠻像的,他們也說皮拉提斯對強化核心和改善姿勢很有幫助。

那瑜珈呢…瑜珈的歷史就…古老多了,來自古印度。 它比較追求的是一種「流動」跟「平衡」。你會在一個姿勢停留,然後…順暢地,接到下一個姿勢。 過程中,呼吸非常重要。 它不只是為了換氣,而是一種…嗯…能量的控制,瑜珈裡叫「Pranayama」。 透過呼吸,把你的注意力帶回身體,達到身心合一的感覺。 所以做完瑜珈,你可能會覺得…心裡很平靜,很放鬆。

所以,到底哪個適合我?

這個問題…嗯…真的沒有標準答案。 還是要看你想要什麼。我整理了一個簡單的比較,但這只是…我自己的感覺啦,你參考看看。

| 比較項目 | 皮拉提斯 (Pilates) | 瑜珈 (Yoga) |

|---|---|---|

| 它的起源… | 比較近代,大概20世紀初。是一個叫約瑟夫.皮拉提斯的德國人發明的,一開始是為了復健。 | 非常古老,源自古印度的一種身心修煉哲學。 |

| 主要目標是什麼? | 強化「核心肌群」、提升身體的控制力跟穩定性。很像在幫身體重新設定,找到正確的發力方式。 | 追求身、心、靈的平衡。透過姿勢(體位法)跟呼吸,達到內在的平靜。 |

| 呼吸的方法… | 嗯…它用的是「側胸式呼吸」,吸氣時感覺肋骨像手風琴一樣往兩側打開。吐氣時會特別用力,來啟動核心。 | 比較多是用「腹式呼吸」,就是吸氣肚子鼓起來那種。 但流派很多,也有其他的呼吸法。 |

| 動作的感覺… | 動作很精準,重複性高,強調控制。 你會感覺到…那種以前沒用過的小肌肉在痠。 | 比較是…流動的,從一個姿勢換到下一個。也會有靜態的停留,去感受身體的伸展。 |

| 會用到什麼器材嗎? | 有不用器材的「墊上」皮拉提斯,也有用那種…看起來很像刑具的器械床(Reformer)。 器械可以輔助,也可以增加挑戰。 | 大部分時候只需要一張瑜珈墊。 有時候會用瑜珈磚或伸展帶輔助,但比較少大型器械。 |

| 我大概會適合… | 如果你是…想改善姿勢、緩解腰痠背痛、或是想找回對身體的控制感的人,那…可能蠻適合的。 產後婦女也很推薦。 | 如果你是…壓力很大、想放鬆心情、提升身體柔軟度,或想找一個讓自己靜下來的運動,那…瑜珈可能會很棒。 |

一些常見的…嗯…誤會

很多人會覺得,這兩種運動是不是…筋很軟的人才能做?或是…是不是都只有女生在做?

其實都不是。我一開始也擔心自己筋很硬,但不管是瑜珈還是皮拉提斯,好的老師都會教你用輔具,或是做變體動作。 重點不是做到跟老師一模一樣,而是…找到適合自己身體的練習方式。像是知名的《Yoga Journal》網站上就有非常多給初學者的內容。

至於性別…嗯…皮拉提斯的發明人是男性,而且最初是用在男士兵身上。 現在也有很多男性運動員,像是NBA球星LeBron James,會用皮拉提斯來做訓練。 所以…真的不用想太多。

先別急著選,都試試看吧

所以…回到一開始的問題。皮拉提斯跟瑜珈,到底要選哪個?

老實說,我自己覺得…不用急著二選一。 很多健身房或教室都有體驗課。 你可以…嗯…都去上一堂看看。感受一下哪個的氛圍、哪個老師的教法,你比較喜歡。說不定你會發現,皮拉提斯的精準控制,可以幫助你在做瑜珈的時候更穩定;而瑜珈的伸展和放鬆,也能舒緩練完皮拉提斯的肌肉。 兩者其實…是可以互補的。

最重要的還是…動起來。找到一個你真的喜歡、願意持續下去的運動,那…才是對身體最好的事。而不是去煩惱…嗯…哪個比較「好」。

那你呢?你有試過這兩種運動嗎?你覺得哪個比較適合你?可以在下面留言,分享你的感覺看看。