讓每次瑜珈練習更貼近身體與內心,輕鬆跨越瓶頸困境

- 記錄每週至少兩次情緒與身體反應變化。

幫助你發現壓力來源及進步點,更快調整練習節奏。

- 設定單一小動作目標,例如七天內穩定完成某個姿勢。

降低完美主義壓力,持續累積信心和成就感。

- 試著在失誤後三分鐘內寫下幽默註解或自我鼓勵短語。

轉換挫折情緒,讓瑜珈過程更輕鬆自在。

- 每月挑戰一次新飲食搭配並記錄平衡感差異。

*微幅調整*飲食可優化身體狀態,你會明顯感受到專注度提升。

當你在瑜珈墊上生氣時,是否忽略了身體的微妙信號?

關於瑜珈卡關,Rex和Luno的討論中,時常浮現那種在墊上忽然對自己皺眉的畫面。奇怪的是,多數人當下甚至不太清楚究竟氣什麼——有時是身體沒跟上心裡的預期,有時又像是心理拉扯著不甘。美國瑜珈聯盟之前提過(Yoga Journal 二〇二二),遇到進展緩慢時,其實可以先回頭看看足部的四個著力點,不過這種小細節大概容易被忽略掉。紀錄者觀察發現,一點點動作上的失誤好像很容易被放大,那些微不足道的小狀況其實就能讓整堂課變得悶悶不樂,也許真正難跨越的不是姿勢本身,而是怎麼和這樣的自己相處。

用幽默面對挫折,讓你的瑜珈練習更加有趣!

下犬式一開始給我的,其實不是什麼療癒或穩定感,反而像是壓力測試。每次手掌壓在墊子上,滑的那種尷尬,比起疼痛還讓人窘。有幾回練到一半,指尖濕氣突然冒出來——也許是空調太弱、或前一天沒睡好?三年下來,大概有七十多次,印象裡都是滑掉又自嘲,一邊懷疑是不是自己體質就不適合這姿勢。有人說止滑墊有效,有時候換了新輔具,好像真的改善一些,可偶爾還是會遇到同樣的問題。我慢慢發現,這些小挫敗堆積其實意外地讓我對每個動作產生不同心態:不再追求一次到位,反倒學著欣賞那些「卡住」時的無奈和幽默感。大約聽過某些報導提到,不少初學者都會卡在相似的小細節,但每個人的解法和轉念方式都不太一樣。

Comparison Table:

| 結論 | 說明 |

|---|---|

| 自我懷疑是普遍現象 | 每位練習者都可能會質疑自己的能力,這是一個成長過程。 |

| 適應性影響表現 | 身體對於飲食、心理狀態等小變化非常敏感,可能會影響動作穩定性。 |

| 循序漸進的重要性 | 在瑜珈練習中,耐心和逐步解鎖是關鍵,過急可能導致受傷或不適。 |

| 心理準備的必要性 | 在挑戰性的動作前需有心理準備,以減少焦慮帶來的負面影響。 |

| 失敗也是學習的一部分 | 跌倒或失誤可以視為練習的一部分,有助於重新獲得平衡與信心。 |

怎樣的小失誤揭示了我們心中的完美壓力?

陽光斜斜地照進教室,有時候還能看到灰塵在空氣裡慢慢飄著。墊子間隔不一定規律,有人靜靜坐著,有人已經開始熱身,空間裡的呼吸聲偶爾交錯得有點雜亂。某些時刻,整個房間會忽然安靜下來,不知道是誰先停住了動作,也許只是剛好一陣風透過窗縫帶來些微溫度變化。那種突然記不得該怎麼吸氣的尷尬,好像全場注意力都集中在自己身上,其實大概只有七八個人心裡有同樣的慌亂。有的人會因為一個小小失誤而臉紅,又或者只是在心裡嘀咕兩句,很快又回到動作。至於那些完美表現的壓力,也不是真的這麼明顯,更多時候就潛藏在彼此眼神閃爍中,不說也無妨。

學會五步驟重置法,你也能輕鬆跨越瑜珈瓶頸!

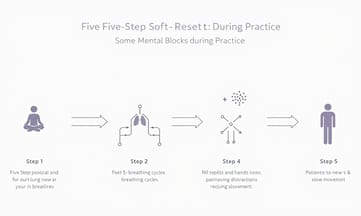

拜日式卡住時,有些人會像手機突然死機一樣,腦袋短暫當掉。據說有種「五步驟軟重置法」挺受初學圈討論,不過執行細節各派講法不大相同。有的老師先要大家停下來,直接蹲進嬰兒式,好像這個動作本身就能清空雜訊;然後,腹部呼吸幾輪——但到底幾下才算夠,其實現場常常沒人仔細數,大概等心跳慢下來比較準。再來是重新感覺腳底壓力、手掌觸地的分布,偶爾有人會在這裡發現鞋襪殘留的小沙粒也影響不少。最後還得慢慢回到原位,不急著追趕進度,就像網路連線斷了之後,自動重整頁面那麼自然。不過,某些觀察指出這種流程未必適用每一種卡關,但多數人表示能減少慌亂累積,有時對修正動作路徑可能有點幫助。

初學者都會遇到停滯期,但持之以恆才能見證成長!

有時候,瑜珈教室的空氣裡不光只有汗水味,還混著一種說不上來的卡住感。據說全球大概七成以上練習者,不論資歷深淺,遲早都會碰上所謂的「體位法停滯期」——這事不是近年才冒出來,IAYT過去幾年陸續都有提到這現象。不只是初學者,有經驗的人也可能莫名陷入某個動作原地打轉。奇怪的是,多數人如果願意繼續嘗試,差不多三個月左右就能稍微鬆動那道看不見的牆。有些老師觀察到:只要不急著比較、慢慢來,恢復進度比想像中快上許多。這樣的過程很反覆,也沒什麼激烈轉折,大部分時候就是卡了一陣子然後又突然順了點——好像身體自己在找出口,但到底是不是每個人都一樣,其實數據也沒有那麼明確。

自我懷疑是必經過程,如何與你的瑜珈墊對話?

「老師,我是不是沒天份?」Rex邊揉著掌心,邊問瑜珈墊。墊子沒回答,只是靜靜地攤在那裡,像沒什麼事發生一樣。「你又不是第一次滑手了,」他自己嘀咕,「還是我根本不適合練這個?」有時候,他會記得老師說過的話,好像每隔幾周都要重播一次:「慢慢來,不急。」但聽了還是會想,是不是別人三個月就突破卡關,我卻卡在原地。據說場內有些初學者大概也是這種想法——好像大家都曾經懷疑過自己能不能做得到。有人提到某些觀察指出,等待與自我懷疑幾乎是每個人都會遇到的路段,只是長短不同罷了。他把失敗寫進自己的紀錄簿,偶爾忍不住跟墊子碎念:到底哪裡出錯?但也許正因為這些反覆質疑和對話,每一步才帶點厚度,就算答案永遠模糊,也只能繼續往下問下去。

飲食小變化怎麼影響你的平衡感?快來了解一下!

其實,有時候動作卡住,可能不只是技巧的事。像是Luno前陣子練樹式老是晃得厲害,本來以為自己核心沒力,後來才隱約想到早餐那杯拿鐵似乎有點關係。說也奇怪,那天喝完咖啡再上墊,腳底特別浮,站個幾秒就搖晃。查了下,《瑜珈解剖書》裡頭好像有提到咖啡因可能會影響平衡感,不過這部分目前大多數還是教學現場的經驗分享,也沒看到什麼明確統計,只能說身體對各種小變化反應滿靈敏。有些人甚至覺得少吃一口早餐或換種飲料都會讓體位法穩定度差很多。不一定每次都遇到,但這樣的小插曲確實蠻常被討論。

恐懼是卡關的主因,那該如何提升自己的信心呢?

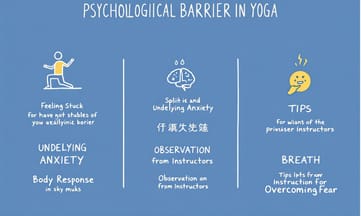

有些人卡在瑜珈動作時,乍看像是身體沒力氣,其實說不定背後還有別的原因。肌肉明明暖開了,卻總是在某個姿勢裡遲疑,好像不是筋骨不夠,而是一種難以解釋的不安。有時候甚至手心微汗、腳底突然發軟,也許就是腦袋裡跑過那句「如果失敗怎麼辦」。根據美國運動委員會早幾年(ACE 2020前後)的觀察,只要感到害怕,身體反應會比平常差很多,有些資料提到收縮力可能掉到原本的七成左右,但也有人說這數字其實浮動很大。現場老師偶爾也發現,看似簡單的倒立或後彎,大家緊張起來就無法下去,這種心理門檻,和身體僵硬混雜一起,不知不覺就讓人停住了。

後彎動作怎麼安全有效地進行,不妨慢慢來!

後彎這件事,很多人會想像成像拉筋一樣,一鼓作氣就能到位,但實際上,那更像把冷凍的麵包丟進微波爐解凍——不能急,太快了只會讓外層過熱裡面還是硬梆梆。有些老師在課堂上提到,初學者大概都會因為心急追求幅度而不小心拉傷,好像身體自己也有個節奏,要慢慢給它時間才肯鬆開。據Yoga Journal幾年前的討論,有經驗的老師多半建議循序漸進,不然容易出現那種拉扯感卡在背部或腰側的位置,也有人說每次後彎前其實都需要一點心理準備。這種緩慢升溫、逐步解鎖的狀態,大概就是所謂「安全又有效」的原因吧,其它方法偶爾有人分享,但最後還是回到耐心這件事。

跌倒不代表結束,使用優雅跌倒補救包轉危為機吧!

有時候跌倒反而像是提醒,不如嘗試把地墊上的失誤直接當作練習一部分。手滑下來那一刻,或許先短暫停留在嬰兒式,大約幾個呼吸,等心跳沒那麼亂再起身,比急著補救還能讓後續動作順一點。萬一站樹式搖晃,其實可以參考Luno提過的做法——微調飲食,比如前一天減少咖啡因攝取(有些人發現這樣穩定性高一些),但也有人覺得差別不大,可能要自己試試才知道。遇到心理上覺得快卡住時,有些學員會打開免費APP《Yoga Reset》,用裡面三分鐘左右的重置影片跟著動作走,據說對身體放鬆蠻有幫助。至於跌倒怕受傷,Rex常建議採用滾動卸力——就是讓身體自然帶動地面接觸,不硬撐手腕,雖然偶爾還是會小撞一下,但比死撐安全。有時連呼吸聲都不太穩,也不必太介意,全場安靜反而是一種機會,看自己哪裡最容易慌張。不需要每次都照規則來,每個人的補救包內容都可以隨狀況調整,只要能幫你在下一步重新找到平衡,大概就夠了。