立刻行動清單 - 讓新手漸進習慣瑜珈、提升柔軟度與身心健康的實用行動方案

- 預留每天5分鐘,只做2~3個基礎動作如嬰兒式、下犬式。

短時間低門檻,有助於培養持續運動習慣並避免壓力過大。[1][3]

- 每週固定記錄柔軟度變化,例如彎腰摸地距離,觀察至少4次。

看得見的小進步能增強自信,長期追蹤更容易堅持下去。[3]

- 每回練習時刻意延長吐氣至4秒,專注呼吸節奏超過一半時間。

*慢呼吸*有助放鬆肌肉、穩定心情,也減少拉傷機率。[1]

- *晨起或睡前*挑一個固定時段,一週內至少完成5天簡單伸展儀式。

*規律作息*可明顯改善精神狀態與入睡品質,效果累積最明顯。[2][3]

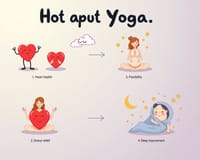

瑜珈入門其實很簡單,只需一張墊子和幾分鐘的時間

Yen本來只是在沙發上滑手機,偶然刷到有人說瑜珈其實沒那麼難入門。她有點將信將疑,畢竟網路上誰都能發表感想,不過聽說某些醫療單位(像是MUSC Health近年的資料)好像也認為一塊墊子加上一點空間就可以開始了。不需要什麼高階裝備或特定背景,有人甚至提過,大概七十多的新手都是從呼吸練習慢慢起步的。這種轉變啊,好像不是立刻看得出來,反而每天幾分鐘才會在身體裡悄悄出現一點改變。

別讓彎不下腰打擊你的信心,柔軟度是可以培養的

初學瑜珈的人,好像都會遇到幾個卡關的點。有人說,剛開始動作做不下去,或是柔軟度看起來完全跟不上別人,這些常讓人產生放棄的念頭。像Yen這樣的新手,有時候覺得自己是不是天生筋骨比較硬?但歐美健身社群流傳的數據又顯示,不同年齡層無論身體條件如何,只要拆解練習、慢慢累積,其實柔軟度與平衡力都能逐步提升(根據美國運動醫學協會近年觀察)。不過,也有一種聲音說進展太慢就沒意思,但細想之下,大多數人的困惑,好像不是能力本身,而是對於「成效速度」的想像落差。這些迷思到底從哪來?或許還要再細究一下才清楚。

Comparison Table:

| 結論 | 說明 |

|---|---|

| 初學者的挫折感 | 許多新手在練習瑜珈時,常因為進展緩慢而感到沮喪。 |

| 動作分解的重要性 | 將瑜珈動作拆解成幾個小步驟,可以讓新手更容易掌握技巧。 |

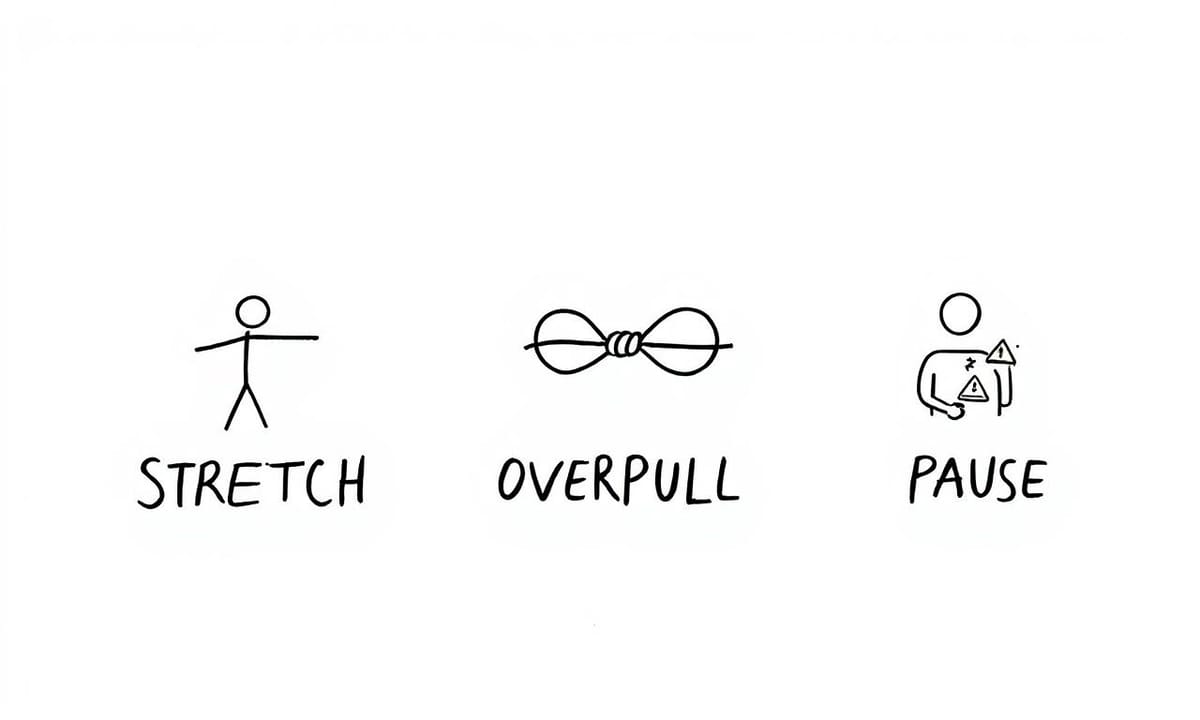

| 避免過度拉伸 | 追求極限可能導致傷害,應該注重身體的安全和舒適度。 |

| 貓牛式的暖身效果 | 這個動作對於提升脊椎靈活性非常有幫助,是初學者的理想選擇。 |

| 專業諮詢的必要性 | 若持續感到不適,建議尋求專業醫療意見,而非僅依賴網路資訊。 |

想碰到腳尖?持續練習才是關鍵,不必自我設限

「欸,你也是那種彎腰還碰不到腳的人嗎?」Yen問過這問題不只一次,然後身旁的人總會笑說:「大概有一半剛開始都是這樣吧。」Lumo說,好像其實大家都差不多,尤其一開始就是感覺卡住,有點彆扭。也有人說自己怎麼拉都沒感覺進步,但後來慢慢拆開來練習,柔軟度好像真的會變得比較順,不過這種改變常常是隔了幾個星期才突然發現的。有時候看網路討論區,也有不少人抱怨太久才見成效,只是每個人的速度本來就不同。其實那種「是不是只有我特別硬」的焦慮,大部分新手都經歷過。

呼吸節奏真的很重要,你知道怎麼做嗎?

有些時候,初學者在踏入瑜珈教室或打開線上課程時,其實並沒特別注意到呼吸節奏。根據美國幾家醫療單位和運動心理領域近年觀察,七十多個人裡,大約有將近四分之三的新手,會下意識把重點放在拉筋或姿勢這類外顯動作。至於深呼吸、調整吐納的細節,好像總被認為只是附帶環節。事實上,有專業文獻(MUSC Health 2022)曾經提及這一現象,甚至連不少常見教材也只花極少篇幅提及呼吸的重要性。雖然多數教練會口頭提醒,但實際執行時,新手還是很容易忽略那種內外同步的節奏感。有些早期案例指出,在持續幾週後才慢慢發現,不專心呼吸好像真的會影響放鬆程度和身體狀態。不過這方面數據其實還在變動中,各地社群反饋並不完全一致。

固定的晨昏儀式能有效提升你的精神與睡眠品質

清晨天色還沒亮透時,Yen總覺得房間裡空氣有點溫潤。有人說早上做瑜珈比較容易提起精神,不過也有朋友反映晚上練習更能放鬆心情、比較好入眠。Lumo觀察到,將近一半新手好像會根據自己作息去調整,並不是人人都追求所謂「黃金時段」。美國運動心理領域過往建議,多數情境下建立一種儀式感,比單純卡在某個時間點來得重要(美國運動心理學會 近期討論)。那麼燈光微暗的夜晚或晨曦未明的客廳,到底哪個比較適合?其實,大概還是看每個人身體當下狀態與生活步調吧。有些資料顯示,每天花十多分鐘維持固定節奏,長期效果比拼命找理想環境來得穩定。不過,這種觀點偶爾也會被新報導修正。

三個月後你會驚訝於自己的變化,這些小進步會悄然累積

如果問三個月前的Yen,那時身體彷彿還沒什麼反應,只是覺得筋骨僵硬,睡眠偶爾斷斷續續,有些動作明明看來不難,卻總是卡住。柔軟度這回事,好像不怎麼有感。Lumo後來記錄下不少相似情形——多數人一開始都以為自己進步有限,尤其那種「今天摸不到腳尖、隔天依舊碰不到」的落差會讓人懷疑到底練了有沒有用。不過再往後慢慢拉長時間,據說大約三個月左右,大夥兒常在無意間發現某些小變化:比如腰背比較輕鬆、翻身時沒那麼僵硬,晚上能一覺到天亮的頻率也多了點(根據北美運動健康領域今年初步報導)。日子久了,也許就不太記得第一週那份挫折。

專業分解教學,讓你的瑜珈之路更安全又成功

其實,對初學者來說,動作分解這件事沒什麼高深門道,反倒像是在拼一盒剛打開的樂高,有些人一開始會搞不清楚零件怎麼湊,但拆成三步驟,大多數人就比較能掌握。第一步,一般是先讓身體適應主結構——也就是看老師示範、慢慢照做,不急著追求幅度。等到熟悉外型後,再細拆成幾個小動作,比如分辨哪裡該出力、哪邊放鬆,也可能要對著鏡子調整角度。最後一步,據說手機錄影或自拍檢查姿勢這方法在國外健身課算常見,美國運動醫療圈(大約近幾年)有提過新手採用這流程似乎能降低出錯率。不過,每個人的進展速度都不太一致,有時候還得回頭重組前面的環節。

千萬別急著拉扯身體,小心韌帶受傷哦!

身體有時候會被人拿來跟橡皮筋做比較,好像彎一彎、拉一拉,只要多用點力就能變得又長又柔軟。不過實際上,這種想法其實藏著不少誤區。有些新手練瑜珈的時候,總覺得只要再努力一點,像是在比誰能把自己折成紙鶴,但現場看過幾次,有人勉強拉到底反而鬧出小插曲。北美物理治療界這幾年偶爾會提到,如果突然太用力去追求“極限”,韌帶或脊椎可能就像舊橡皮筋那樣,沒彈性還容易斷裂。曾經也有人分享,大概七十多位新手裡面,不小心因為太心急受傷的狀況並不算少見。有時候覺得痠就硬撐下去,但其實痛和痠可不是同一回事。大概像那些初步報導裡說的,“微痠可以停一下,疼痛就該立刻收手”。所以把自己當作真正的橡皮筋拼命拉扯,也許並不是特別理想的做法。

貓牛式熱身動作,是新手不可錯過的基礎選擇

那天練習的時候,其實我本來還沒搞懂什麼叫「貓牛式」。一開始看影片,老師說這個姿勢像是貓咪伸懶腰、又像牛彎背,我心裡想著動物到底跟瑜珈有什麼關係?結果真的自己做了幾次,才發現脊椎好像慢慢醒過來一樣。後來聽朋友說,在歐美那邊,不管年紀多大,新手都差不多會先從這個動作開始暖身,好像是因為簡單易上手,也比較不容易出錯。有人提到臨床上也常見這種安排,但具體細節我其實不是很清楚,只記得當下覺得背部鬆開的感覺特別明顯。反而名字倒變得沒那麼重要,主要還是身體那種微妙的變化讓人印象深刻。

如何舒緩肌肉痠痛?這些方法或許能幫助你

大約有將近一半的新手,像Yen遇到肌肉緊繃或痠痛時,其實最常見的做法是直接休息,不過Lumo觀察到美國運動醫療圈有一些更細緻的處理方式。例如,有些物理治療師會建議先試著做幾個溫和的拉伸,比如貓牛式那種不太費力、也容易調整幅度的動作,這樣對脊椎和背部可能比較友善。偶爾有人說泡熱水澡好像也有點用,但不能每次都只靠這個,如果真感覺哪裡卡住了,電解質飲料或者補點水分能稍微緩和。有些人三不五時還會拿手機照一下自己的姿勢,比方說檢查彎腰有沒有歪掉——這方法雖然簡單,卻意外被許多健身新手採用。不過,也不是一開始就要什麼都試,有時候剛開始練習沒幾天出現小痠痛,換個較軟墊子、多睡一會兒,問題反而自己就過去了。但如果某個部位持續怪怪的,或者痠痛越來越明顯,那臨床資料通常建議停下來,而且得考慮專業諮詢,比單靠網路搜尋安全一些。