立刻行動清單 - 協助優化蛋白質攝取比例,強化運動恢復與訓練成效

- 記錄每次運動後30分鐘內補充10至20克蛋白質。

這能提升20–50%肌肉修復效率,減少隔日痠痛感受[1][4]。

- 調整碳水與蛋白攝取比在3:1至4:1之間,每週至少檢查一次飲食搭配。

跟隨國際建議,有助於加速恢復、維持長期訓練表現[3]。

- 每月追蹤體重與身體組成變化,若增減幅度超過5%,考慮營養師諮詢。

*確保*營養分配適合個人訓練目標,不易走極端[3]。

- *列出*一週內所有蛋白質來源,多元包含動物、植物性選項各三種以上。

多樣來源避免缺乏特定胺基酸,使修復效率最大化[1][2]。

蛋白質真的那麼重要嗎?細節與誤區交錯

耐力運動員需要更多蛋白質

跑步的人啊,常常一心只想著碳水化合物,好像那才是唯一的救命稻草。嗯,這也不是全錯,但總覺得大家好像都忽略了蛋白質的重要性。尤其你如果遇上高強度訓練、或者偶爾搞個低碳水日,不特別注意蛋白質攝取的話——唉,說不定就錯過了調整體能、加速修復甚至長遠提升表現的機會。有點可惜。對了,最近看到一篇綜述,蠻用力地在強調這個議題:蛋白質對耐力運動員真的比我們以為的還要關鍵,而且普遍被小看。

然後,我其實還有點在意,那些研究到底怎麼做的?(先岔個題)啊,不過拉回來說,這篇敘述性綜述主要分析近年關於耐力運動員蛋白質需求的代謝相關研究資料,大多數都是找那種已經受過訓練的跑者、自行車手或鐵人三項選手來測試。大約就是讓他們去做90分鐘左右那種中等偏高強度持續耐力運動吧。我在想,他們應該汗流浹背。不重要啦。重點是文獻討論了每日建議攝取量、什麼時候吃最好,以及像碳水限制訓練日、恢復日跟運動量很大的時候,有沒有什麼額外注意事項。所以,其實更著眼於身體適應層面,而不是光盯著當下成績。

欸,突然想到一件事,每天到底要吃多少蛋白質才算夠?據說,多數跑者都低估自己的需求。最新建議是目標大概1.8 g/kg體重/天,比如說,一位70kg的跑者一天就要126g。如果你用英制單位計算,那就是0.8g/lb——這數字看起來不小耶。有時候我自己也覺得麻煩,但沒辦法,要保護自己身體嘛。

跑步的人啊,常常一心只想著碳水化合物,好像那才是唯一的救命稻草。嗯,這也不是全錯,但總覺得大家好像都忽略了蛋白質的重要性。尤其你如果遇上高強度訓練、或者偶爾搞個低碳水日,不特別注意蛋白質攝取的話——唉,說不定就錯過了調整體能、加速修復甚至長遠提升表現的機會。有點可惜。對了,最近看到一篇綜述,蠻用力地在強調這個議題:蛋白質對耐力運動員真的比我們以為的還要關鍵,而且普遍被小看。

然後,我其實還有點在意,那些研究到底怎麼做的?(先岔個題)啊,不過拉回來說,這篇敘述性綜述主要分析近年關於耐力運動員蛋白質需求的代謝相關研究資料,大多數都是找那種已經受過訓練的跑者、自行車手或鐵人三項選手來測試。大約就是讓他們去做90分鐘左右那種中等偏高強度持續耐力運動吧。我在想,他們應該汗流浹背。不重要啦。重點是文獻討論了每日建議攝取量、什麼時候吃最好,以及像碳水限制訓練日、恢復日跟運動量很大的時候,有沒有什麼額外注意事項。所以,其實更著眼於身體適應層面,而不是光盯著當下成績。

欸,突然想到一件事,每天到底要吃多少蛋白質才算夠?據說,多數跑者都低估自己的需求。最新建議是目標大概1.8 g/kg體重/天,比如說,一位70kg的跑者一天就要126g。如果你用英制單位計算,那就是0.8g/lb——這數字看起來不小耶。有時候我自己也覺得麻煩,但沒辦法,要保護自己身體嘛。

高碳水還不夠,你可能忽略的賽中能量補給

在進行碳水化合物受限訓練,或者說空腹運動的時候吧,蛋白質攝取建議提升到2.0 g/kg或0.9 g/lb。嗯,這個數字很精確,但總覺得每次算都好像有點誤差,不過反正原則就是多一點。唉,有時候早餐吃太少就很難湊到這麼多。

激烈跑步後呢,其實最重要的是恢復餐要趕快補充蛋白質,大概目標是0.5 g/kg(也就是0.22 g/lb),據說對於肌肉修復滿有幫助的。欸,其實我常忘記帶補給品,好像也不會馬上垮掉,但科學還是說要吃啦。同時如果能搭配點碳水化合物,也許效果會更好——雖然有時懶得準備那麼多種。

講到運動期間要不要加蛋白質,好像意見很分歧。在碳水化合物夠用的狀態下,看起來補蛋白沒什麼明顯提升耐力表現;不過,如果是在超長距離賽事、甚至低碳水階段,適度加點蛋白質可能真能減少一些蛋白質分解,也比較不容易肌肉損傷。其實這邏輯我一直搞不太清楚——畢竟蛋白質本身人體又不能直接拿來當能量用,目前研究也是這樣寫的。有點繞口,就是這樣。

然後啊,有個比較特別的情況是女性在月經週期黃體期,好像需要更多蛋白質。有作者提過此階段每日大概要1.9 g/kg(約0.86g/lb),因為胺基酸氧化作用變高。我以前以為只有男生需要注意飲食,其實女生變化更多,欸……講著講著又扯遠了。

至於跑者嘛,我覺得可以把蛋白質看成不是只拿來增強力量,它也可能對耐力中的韌性維持有所助益啦,大概如此。好吧,其實寫到最後腦袋還是不太清醒,有時候都懷疑自己到底是不是該多吃一點。

激烈跑步後呢,其實最重要的是恢復餐要趕快補充蛋白質,大概目標是0.5 g/kg(也就是0.22 g/lb),據說對於肌肉修復滿有幫助的。欸,其實我常忘記帶補給品,好像也不會馬上垮掉,但科學還是說要吃啦。同時如果能搭配點碳水化合物,也許效果會更好——雖然有時懶得準備那麼多種。

講到運動期間要不要加蛋白質,好像意見很分歧。在碳水化合物夠用的狀態下,看起來補蛋白沒什麼明顯提升耐力表現;不過,如果是在超長距離賽事、甚至低碳水階段,適度加點蛋白質可能真能減少一些蛋白質分解,也比較不容易肌肉損傷。其實這邏輯我一直搞不太清楚——畢竟蛋白質本身人體又不能直接拿來當能量用,目前研究也是這樣寫的。有點繞口,就是這樣。

然後啊,有個比較特別的情況是女性在月經週期黃體期,好像需要更多蛋白質。有作者提過此階段每日大概要1.9 g/kg(約0.86g/lb),因為胺基酸氧化作用變高。我以前以為只有男生需要注意飲食,其實女生變化更多,欸……講著講著又扯遠了。

至於跑者嘛,我覺得可以把蛋白質看成不是只拿來增強力量,它也可能對耐力中的韌性維持有所助益啦,大概如此。好吧,其實寫到最後腦袋還是不太清醒,有時候都懷疑自己到底是不是該多吃一點。

馬拉松對男女心臟有何不同反應?數據背後的故事

提高蛋白質攝取量,這件事說起來好像很簡單,但其實背後有很多細節。嗯,怎麼說呢?它不只是幫助修復肌肉而已。蛋白質還會支持粒線體的功能,在你進行高強度訓練、或者那種能量攝取明顯偏低的時候,對於維持身體表現真的挺關鍵。尤其是,如果你試過空腹跑步、玩碳水化合物週期化,又或者激烈運動之後整個人累到快散掉,那這時補充蛋白質就特別重要了。我偶爾會想,是不是只有那些頂尖菁英才需要在意這些?但欸,不對啊,每天規律跑步的一般人同樣不能忽略蛋白質啊。儘管碳水化合物提供主要動力來源,可真正讓身體恢復和適應的,其實就是蛋白質。有點繞口,好像又離題了——總之不要小看它。

## 想提升馬拉松成績?聰明補給比猛灌還要有用

至於比賽中的營養補給,到底會不會左右你最後的成績呢?我常常邊跑邊胡思亂想,有沒有最新研究能解答這一題——結果塞維利亞馬拉松最近剛好有個新發現,可以拿來參考一下。他們針對160名順利完賽2022年塞維利亞馬拉松的人做調查,大多是男生吧,平均42歲左右;然後分析大家在賽前、比賽中跟結束後到底都吃了什麼、喝了多少水,以及他們習慣從哪裡獲得建議(反正現在網路什麼都有)。唉,我自己有時也偷懶亂吃,但總覺得專家還是比較靠譜。咦,差點忘記主題——重點是,他們想知道「補給習慣」和「表現」是不是互相關聯。

調查結果滿意外的喔。在比賽期間能達到每小時60–90g碳水化合物攝取建議的人,更容易三小時內衝線。不過老實講,大部分選手都沒做到這標準,他們平均只吃到35g/每小時而已,比起指引少太多。我自己看到數字也是愣了一下。另外,多數人在喝水方面似乎也略嫌不足,每小時大概只有466mL進帳。有趣的是,有些事情真的是反直覺:相較於自家體重,那些在比賽中喝得更少的人,其實更常見於三小時內完賽組裡面。所以,到底該怎麼抓平衡啊?總之,資料擺在那兒,就看你信不信吧。

## 想提升馬拉松成績?聰明補給比猛灌還要有用

至於比賽中的營養補給,到底會不會左右你最後的成績呢?我常常邊跑邊胡思亂想,有沒有最新研究能解答這一題——結果塞維利亞馬拉松最近剛好有個新發現,可以拿來參考一下。他們針對160名順利完賽2022年塞維利亞馬拉松的人做調查,大多是男生吧,平均42歲左右;然後分析大家在賽前、比賽中跟結束後到底都吃了什麼、喝了多少水,以及他們習慣從哪裡獲得建議(反正現在網路什麼都有)。唉,我自己有時也偷懶亂吃,但總覺得專家還是比較靠譜。咦,差點忘記主題——重點是,他們想知道「補給習慣」和「表現」是不是互相關聯。

調查結果滿意外的喔。在比賽期間能達到每小時60–90g碳水化合物攝取建議的人,更容易三小時內衝線。不過老實講,大部分選手都沒做到這標準,他們平均只吃到35g/每小時而已,比起指引少太多。我自己看到數字也是愣了一下。另外,多數人在喝水方面似乎也略嫌不足,每小時大概只有466mL進帳。有趣的是,有些事情真的是反直覺:相較於自家體重,那些在比賽中喝得更少的人,其實更常見於三小時內完賽組裡面。所以,到底該怎麼抓平衡啊?總之,資料擺在那兒,就看你信不信吧。

腦袋也會被馬拉松「消耗」嗎?暫時性改變大揭密

平均鈉(鹽)攝取量是192mg/小時,這比建議的300–600mg/小時還低,嗯…其實我也不太意外。倒是咖啡因,攝取比較溫和,每小時大概57mg——然後,有點奇怪,目前對於馬拉松比賽中到底該吃多少咖啡因,好像還沒有什麼明確的標準建議。欸,我剛剛在想午餐要吃什麼,結果又扯遠了。回來講恢復這件事,大部分跑者,在賽後碳水化合物補充目標0.8g/kg都算有達到啦,不過蛋白質就慘兮兮了,只進帳0.1g/kg,遠低於耐力運動員普遍建議的0.3g/kg,看起來有點拮据。

唉,其實很少人會主動去找專業指導,也沒啥好訝異的——只有19%真的諮詢過運動營養師。話說,有訂定營養計劃的人好像表現會比較快一點?但我自己就很懶得做那種規劃(有必要嗎?)。總之,數據擺在那邊嘛。

如果你是真的很在乎自己的馬拉松成績,那賽中的補給恐怕和日常訓練一樣重要吧。有趣的是研究又多丟出個證據:只要比賽中能達到60–90g/小時的碳水化合物攝取建議,好像跟表現提升真有關聯。不過說真的,大部分跑者不論能量還是水分補給都稍嫌不足,而且也幾乎沒啥人找專家聊聊天(唉…這是不是我們都太自以為是?)。

順帶一提啊,多喝水可不是萬靈丹。有些人可能覺得「一直灌就對了」,但其實喝太多反而速度下滑,不誇張;甚至可能搞到腹脹、腸胃怪怪或稀釋性低鈉血症這種莫名其妙的問題。我現在突然想起上次朋友抱怨腸胃翻船,就是喝水喝太猛。所以重點是每個人都得找到屬於自己的平衡狀態啦,而且最好根據當天狀況隨機應變才行。

唉,其實很少人會主動去找專業指導,也沒啥好訝異的——只有19%真的諮詢過運動營養師。話說,有訂定營養計劃的人好像表現會比較快一點?但我自己就很懶得做那種規劃(有必要嗎?)。總之,數據擺在那邊嘛。

如果你是真的很在乎自己的馬拉松成績,那賽中的補給恐怕和日常訓練一樣重要吧。有趣的是研究又多丟出個證據:只要比賽中能達到60–90g/小時的碳水化合物攝取建議,好像跟表現提升真有關聯。不過說真的,大部分跑者不論能量還是水分補給都稍嫌不足,而且也幾乎沒啥人找專家聊聊天(唉…這是不是我們都太自以為是?)。

順帶一提啊,多喝水可不是萬靈丹。有些人可能覺得「一直灌就對了」,但其實喝太多反而速度下滑,不誇張;甚至可能搞到腹脹、腸胃怪怪或稀釋性低鈉血症這種莫名其妙的問題。我現在突然想起上次朋友抱怨腸胃翻船,就是喝水喝太猛。所以重點是每個人都得找到屬於自己的平衡狀態啦,而且最好根據當天狀況隨機應變才行。

厚底鞋越高就越好?跑姿、穩定度與風險亂入

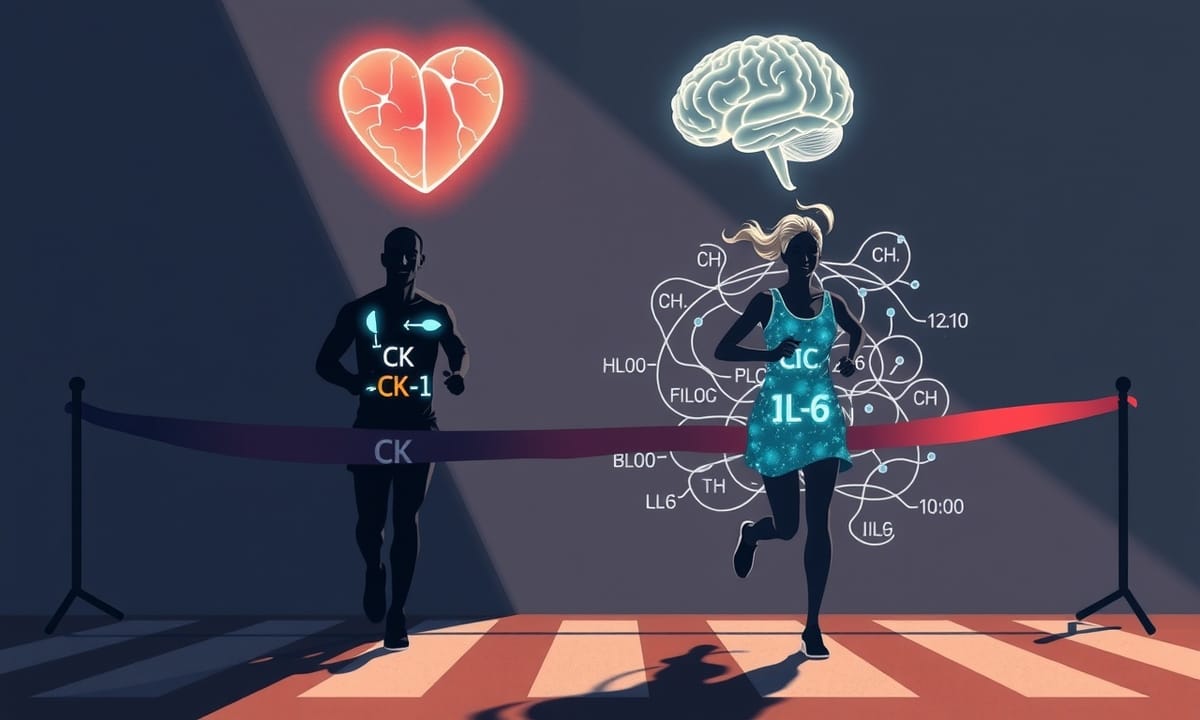

耐力運動這東西,說起來對心血管系統應該算是有益啦,不過——唉,每次看到有人拼命跑長距離,都會忍不住想,他們身體真的沒問題嗎?畢竟劇烈又長時間的奔跑,還是會給身體帶來壓力,有時甚至讓心臟產生一些短暫但可逆的變化。有趣的是,據說這些反應在不同生理性別間,其實也不是一模一樣。嗯,結果我前幾天剛好看到一項研究,就是專門針對馬拉松賽事裡男女心臟反應差異做的。

咦,我想到昨天晚餐煮太多飯了……啊回來正題。他們找來61名業餘馬拉松跑者(男性34名、女性27名),進行相當細緻的觀察。研究人員用了3D心臟成像技術和抽血檢查,在比賽開始前、剛比完後,以及兩週後都追蹤了一遍。這樣才能看出大家心臟到底怎麼適應那種超耐久壓力,有沒有誰調整得很吃力之類。

全部受試者在賽後右心室明顯擴大——對,就是那個右邊的房間——連右心室容積都跟著上升,但男性似乎狀況更顯著。至於左心室呢,容積反而減少;奇怪吧?可是射出分率(就是看它泵血能力怎樣的數值)倒是大致穩定,只是在男性群組才觀察到下降情形。女性跑者表現就特別亮眼,不只基線功能本來就比較好,比賽結束恢復速度還更快,看起來她們復原能力可能比較強。我突然想到自己高中時候根本沒什麼耐力…算了不提。

每位跑者在比完馬拉松之後,相關指標全都有所上升,比如那些與心臟壓力和損傷有關的小分子。其中Galectin-3(一種與纖維化相關聯又具發炎性的蛋白質),在訓練程度較低的人身上增加幅度最大,而且它的增長跟左心室功能下降幅度有直接關係——聽起來是不是有點玄妙?總之,那些資料滿清楚地指出:運動雖然有益,但背後身體負荷及個體差異,好像也不能等閒視之。

咦,我想到昨天晚餐煮太多飯了……啊回來正題。他們找來61名業餘馬拉松跑者(男性34名、女性27名),進行相當細緻的觀察。研究人員用了3D心臟成像技術和抽血檢查,在比賽開始前、剛比完後,以及兩週後都追蹤了一遍。這樣才能看出大家心臟到底怎麼適應那種超耐久壓力,有沒有誰調整得很吃力之類。

全部受試者在賽後右心室明顯擴大——對,就是那個右邊的房間——連右心室容積都跟著上升,但男性似乎狀況更顯著。至於左心室呢,容積反而減少;奇怪吧?可是射出分率(就是看它泵血能力怎樣的數值)倒是大致穩定,只是在男性群組才觀察到下降情形。女性跑者表現就特別亮眼,不只基線功能本來就比較好,比賽結束恢復速度還更快,看起來她們復原能力可能比較強。我突然想到自己高中時候根本沒什麼耐力…算了不提。

每位跑者在比完馬拉松之後,相關指標全都有所上升,比如那些與心臟壓力和損傷有關的小分子。其中Galectin-3(一種與纖維化相關聯又具發炎性的蛋白質),在訓練程度較低的人身上增加幅度最大,而且它的增長跟左心室功能下降幅度有直接關係——聽起來是不是有點玄妙?總之,那些資料滿清楚地指出:運動雖然有益,但背後身體負荷及個體差異,好像也不能等閒視之。

女性荷爾蒙怎樣偷偷幫妳修復運動傷害

男性的肌酸激酶(這玩意兒是用來判斷肌肉分解的一種指標啦,雖然每次看到都覺得名詞好生疏)和內皮素-1(一個跟心臟壓力扯上關係的蛋白質)會比較高。有趣的是女性則更容易看見發炎反應標記攀升,包括有個聽起來就很專業的名字叫「白細胞介素6」,哦對了,就是IL-6。嗯……不過大多數上述這些檢查出來的指標,其實在賽後2週左右都會回復正常——話說我每次聽到什麼兩週、三週,都會開始想著「該不是又要再打一次追蹤血檢吧」?但先別管那個。

如果你現在讀到這裡,有點小驚慌,也不用太焦慮啦。坦白講,這只是在說馬拉松確實短暫增加心臟負荷——挺常見,也沒必要立刻放棄跑步夢,嗯。但它同時也算是在提醒大家:完賽後,恢復還是得循序漸進。我有注意到一些觀察提過,女性可能相對有某種保護力,大概是雌激素帶點抗發炎和緩衝心臟影響吧;當然啊,人體真的複雜,我們也不是研究人員,只能半信半疑地接受。不過體能狀況差一點的人,被衝擊到的程度通常也比較明顯,所以還是老調重彈——訓練慢慢累積,不要逞強硬撐長距離賽事,不然可真是自討苦吃。

話題跳一下,大腦呢?唉,其實我自己以前沒想過跑馬拉松居然連腦子都會被波及。最近有研究用MRI掃描,看完讓人更加頭痛。有學者找了10位馬拉松選手(年齡45–73歲,很妙的是他們還特別挑城市型和山地型參加者混搭),把人家從比賽前、結束後1–2天,到最長兩個月內全部丟去照腦部影像,而且還鎖定了一項叫做「髓鞘水分比例」(myelin water fraction, MWF)的東西。欸其實我本來以為髓鞘就是神經外層包一圈脂肪那玩意,不料它含量竟然因為跑步而暫時下降。不過放心啦,他們說變化可以逆轉。我差點又分神去查到底多久才真的完全恢復。不管如何,那髓鞘水分比例目前被認為是評估大腦髓鞘量的重要依據,只能說光掃描技術就已經夠花俏,但看完結果,好像又很難不繼續跑下去吧?

如果你現在讀到這裡,有點小驚慌,也不用太焦慮啦。坦白講,這只是在說馬拉松確實短暫增加心臟負荷——挺常見,也沒必要立刻放棄跑步夢,嗯。但它同時也算是在提醒大家:完賽後,恢復還是得循序漸進。我有注意到一些觀察提過,女性可能相對有某種保護力,大概是雌激素帶點抗發炎和緩衝心臟影響吧;當然啊,人體真的複雜,我們也不是研究人員,只能半信半疑地接受。不過體能狀況差一點的人,被衝擊到的程度通常也比較明顯,所以還是老調重彈——訓練慢慢累積,不要逞強硬撐長距離賽事,不然可真是自討苦吃。

話題跳一下,大腦呢?唉,其實我自己以前沒想過跑馬拉松居然連腦子都會被波及。最近有研究用MRI掃描,看完讓人更加頭痛。有學者找了10位馬拉松選手(年齡45–73歲,很妙的是他們還特別挑城市型和山地型參加者混搭),把人家從比賽前、結束後1–2天,到最長兩個月內全部丟去照腦部影像,而且還鎖定了一項叫做「髓鞘水分比例」(myelin water fraction, MWF)的東西。欸其實我本來以為髓鞘就是神經外層包一圈脂肪那玩意,不料它含量竟然因為跑步而暫時下降。不過放心啦,他們說變化可以逆轉。我差點又分神去查到底多久才真的完全恢復。不管如何,那髓鞘水分比例目前被認為是評估大腦髓鞘量的重要依據,只能說光掃描技術就已經夠花俏,但看完結果,好像又很難不繼續跑下去吧?

能不能只靠運動飲料和鹽錠?現場調查矛盾大集合

馬拉松結束之後,大腦裡負責運動、協調還有情緒那些關鍵地帶——像皮質脊髓束、小腦腳這些名字聽起來就很專業的部分——它們的髓鞘含量會掉下來,幅度甚至可以到28%。唉,其實我一開始看到數字有點嚇到,不過也不是什麼大災難。這種改變並不是因為脫水啦,也不是腦袋突然縮水,跟那個沒關係。然後好像才兩週,那些指標又慢慢往回走;拖到賽後兩個月,就幾乎都復原了。嗯,時間真奇妙。

### 跑者要怎麼想這件事啊

跑馬拉松可能會讓大腦裡的髓鞘短暫減少,雖然聽起來怪可怕,可是研究推敲說,或許當葡萄糖不夠時,大腦就偷拿脂質豐富的髓鞘來當能量消耗。不曉得這樣形容貼不貼切,他們還給這現象取了個新名字——「代謝性髓鞘可塑性」。欸,不過冷靜一下,隨著休息時間延長,基本上大腦自己又補回去啦。對了,有更廣泛的論文提過,那些耐力型運動員的大腦體積其實比較大、健康狀況也較佳,而且他們什麼「皮質儲備」也比較高。所以,看起來持續運動應該對大腦不壞吧?講著講著,我突然想到自己已經很久沒跑步了,嗯…再說回正題,就是運動總歸被認為有益無害啦。

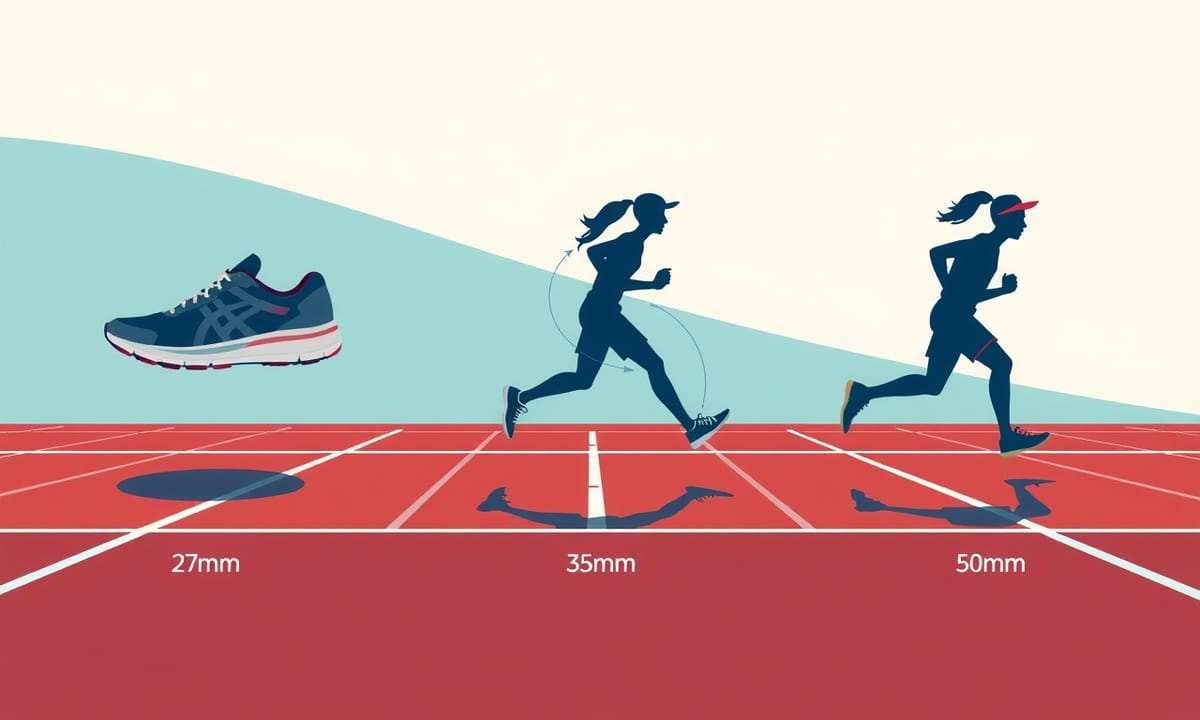

## 穿厚底鞋到底安不安全?

所謂鞋底厚度,就是從地面一直量到鞋墊頂端那條垂直距離嘛。最近大家超愛討論這個,每間牌子拼命把自家旗艦訓練鞋和比賽鞋加更多泡棉,好像厚一點就會飛一樣。但問題是,加強緩震到底真的能提升表現?還是反而讓人腳底發飄、不穩定?目前看來還沒有明確答案。我其實每次逛賣場都會猶豫很久,到底該選哪雙…算了,又扯遠了。總之,目前科學界還沒統一結論。

### 跑者要怎麼想這件事啊

跑馬拉松可能會讓大腦裡的髓鞘短暫減少,雖然聽起來怪可怕,可是研究推敲說,或許當葡萄糖不夠時,大腦就偷拿脂質豐富的髓鞘來當能量消耗。不曉得這樣形容貼不貼切,他們還給這現象取了個新名字——「代謝性髓鞘可塑性」。欸,不過冷靜一下,隨著休息時間延長,基本上大腦自己又補回去啦。對了,有更廣泛的論文提過,那些耐力型運動員的大腦體積其實比較大、健康狀況也較佳,而且他們什麼「皮質儲備」也比較高。所以,看起來持續運動應該對大腦不壞吧?講著講著,我突然想到自己已經很久沒跑步了,嗯…再說回正題,就是運動總歸被認為有益無害啦。

## 穿厚底鞋到底安不安全?

所謂鞋底厚度,就是從地面一直量到鞋墊頂端那條垂直距離嘛。最近大家超愛討論這個,每間牌子拼命把自家旗艦訓練鞋和比賽鞋加更多泡棉,好像厚一點就會飛一樣。但問題是,加強緩震到底真的能提升表現?還是反而讓人腳底發飄、不穩定?目前看來還沒有明確答案。我其實每次逛賣場都會猶豫很久,到底該選哪雙…算了,又扯遠了。總之,目前科學界還沒統一結論。

訓練,恢復期…蛋白質分配怎拿捏才有效?有點複雜喔

卡爾斯魯厄理工學院(Karlsruhe Institute of Technology)最近做了一個關於跑鞋的研究,重點是中底厚度這回事。說真的,現在市面上的鞋底怎麼越做越厚?他們選了三種厚度:低的27mm、中間35mm、還有一雙誇張到50mm那種。其實我一直覺得50mm穿起來應該很像踩在枕頭上,但這不是重點——回來。研究找了17位有經驗的男性跑者,然後讓大家分別穿著三雙設計全一樣、只有中底厚薄不一樣的鞋,在10 km/h跟15 km/h兩種速度下試跑。嗯,我曾經也想過自己如果被找去參加這類測試會怎麼樣,但算了,我膝蓋不行。他們量了步態力學、關節角度,還記錄垂直晃動和平衡穩定性等等指標,有夠細。

最高那雙50mm,其實蠻妙的,它讓著地時間變長,就是腳碰地上的時間拖久一點,那是一種「黏住」地板感吧。有時候真的覺得那些超厚底鞋走路都不像走路,而是在漂浮。但總之,在較快速度(15 km/h)下,穿這雙的人步頻明顯降低,也就是每分鐘踩比較少下,不過一步就跨比較大啦。啊對,如果你喜歡輕快小步伐可能會有點難受。不只如此,他們發現身體質心上下擺動幅度更大,也就是整個人彈上彈下比較多——據說這會讓跑步經濟性下降,因為很多能量都浪費在無謂跳動上。我突然想到以前教練一直念我們不要亂跳,可見古人早就懂道理。

再說踝關節外翻吧,就是腳掌外側先著地那件事。在穿50mm那雙時,外翻持續時間拉長,而且髖部動態穩定性變差──聽起來挺危險齁,好像受傷機率也跟著冒出來。另外,中間那款35mm倒是比其他選項踝部晃動少,看來適中的確也許更好。不過誰知道呢,每次有人推薦新科技,都會有人反駁,一代打一代。

講到實際意義──唉,其實不少人愛買高堆疊高度的大底,就圖它軟又推進力強,可是真的超過40mm的話,你姿勢可能默默改掉、關節也沒以前穩。有些運動員為了舒適長距離硬要選極厚鞋,大概也是兩難吧,要舒服還是要平衡?我自己偶爾也猶豫半天。如果考慮買高堆疊款式,很建議多注意潛在的不穩問題或姿勢變化,不然用錯鞋型結果反而失策。嗯,所以中等厚度似乎能取得折衷平衡,多數情況看起來最保險。當然啦,每個人的腳感本來就不同,有時候真不知道到底該信誰,只能慢慢摸索罷了。

最高那雙50mm,其實蠻妙的,它讓著地時間變長,就是腳碰地上的時間拖久一點,那是一種「黏住」地板感吧。有時候真的覺得那些超厚底鞋走路都不像走路,而是在漂浮。但總之,在較快速度(15 km/h)下,穿這雙的人步頻明顯降低,也就是每分鐘踩比較少下,不過一步就跨比較大啦。啊對,如果你喜歡輕快小步伐可能會有點難受。不只如此,他們發現身體質心上下擺動幅度更大,也就是整個人彈上彈下比較多——據說這會讓跑步經濟性下降,因為很多能量都浪費在無謂跳動上。我突然想到以前教練一直念我們不要亂跳,可見古人早就懂道理。

再說踝關節外翻吧,就是腳掌外側先著地那件事。在穿50mm那雙時,外翻持續時間拉長,而且髖部動態穩定性變差──聽起來挺危險齁,好像受傷機率也跟著冒出來。另外,中間那款35mm倒是比其他選項踝部晃動少,看來適中的確也許更好。不過誰知道呢,每次有人推薦新科技,都會有人反駁,一代打一代。

講到實際意義──唉,其實不少人愛買高堆疊高度的大底,就圖它軟又推進力強,可是真的超過40mm的話,你姿勢可能默默改掉、關節也沒以前穩。有些運動員為了舒適長距離硬要選極厚鞋,大概也是兩難吧,要舒服還是要平衡?我自己偶爾也猶豫半天。如果考慮買高堆疊款式,很建議多注意潛在的不穩問題或姿勢變化,不然用錯鞋型結果反而失策。嗯,所以中等厚度似乎能取得折衷平衡,多數情況看起來最保險。當然啦,每個人的腳感本來就不同,有時候真不知道到底該信誰,只能慢慢摸索罷了。

牛磺酸根本不是燃脂神物,真相其實平平淡淡

唉,其實還有個點想提醒一下:本研究的 50mm 跟 35mm 的鞋款都裝了碳纖維板,偏偏那雙 27mm 的卻沒有(到底為什麼不給它也裝一下…)。所以啦,不是所有觀察到的效果都可以直接怪罪在鞋底厚度(stack height)身上,嗯,有點複雜。然後這整個試驗啊,是在跑步機上做的,被找來測試的全都是有經驗、平常就會練跑步的男性,也不是要歧視誰,只是樣本就這樣設定。說到這裡——欸,突然想到我以前其實根本不愛跑步,好像離題了,拉回來。所以如果你是在公路、越野或根本不同背景的人,那結果大概會不太一樣吧。總之啦,要挑最適合自己的鞋子和鞋底厚度,到頭來還是得自己慢慢試才知道行不行。

## 這種補充劑能幫助你在運動時燃燒更多脂肪嗎?

牛磺酸,就是那種出現在肉類魚類裡頭、大家偶爾聽過名字但又搞不清楚細節的胺基酸。人體確實會用它來產生能量,而且市面上的能量飲料十之八九都放進去了。不過講真的,它到底能不能提升脂肪燃燒效率?或者讓你撐更久?好像挺多網友在問,一項新研究看起來答案其實沒那麼樂觀。

他們找了十一位平常有運動習慣、以耐力跑為主的男性參加,每個人得做三次跑步機測試:先一次當作練手,接著兩次分別攝取 6 克牛磺酸或安慰劑再去測(老天,我每次看到「安慰劑」就覺得好笑)。嗯,中間插句廢話——我根本吞不了六克粉末啊,好吧。反正他們記錄的是脂肪燃燒速率、至力竭時間、最大攝氧量(VO₂peak),以及各種強度下身體負荷狀況。重點來了,不管比最大脂肪氧化速率也好,比達到峰值脂肪燃燒時強度還是至力竭時間,又或者 VO₂peak,在吃牛磺酸跟吃安慰劑之間壓根沒啥差異。而且其實,多數速度下牛磺酸反而讓耗氧量變高一點,看起來對跑步經濟性未必討喜。有點失望吧,但事實就是如此,大概只能說目前證據有限,人各有命啦。

## 這種補充劑能幫助你在運動時燃燒更多脂肪嗎?

牛磺酸,就是那種出現在肉類魚類裡頭、大家偶爾聽過名字但又搞不清楚細節的胺基酸。人體確實會用它來產生能量,而且市面上的能量飲料十之八九都放進去了。不過講真的,它到底能不能提升脂肪燃燒效率?或者讓你撐更久?好像挺多網友在問,一項新研究看起來答案其實沒那麼樂觀。

他們找了十一位平常有運動習慣、以耐力跑為主的男性參加,每個人得做三次跑步機測試:先一次當作練手,接著兩次分別攝取 6 克牛磺酸或安慰劑再去測(老天,我每次看到「安慰劑」就覺得好笑)。嗯,中間插句廢話——我根本吞不了六克粉末啊,好吧。反正他們記錄的是脂肪燃燒速率、至力竭時間、最大攝氧量(VO₂peak),以及各種強度下身體負荷狀況。重點來了,不管比最大脂肪氧化速率也好,比達到峰值脂肪燃燒時強度還是至力竭時間,又或者 VO₂peak,在吃牛磺酸跟吃安慰劑之間壓根沒啥差異。而且其實,多數速度下牛磺酸反而讓耗氧量變高一點,看起來對跑步經濟性未必討喜。有點失望吧,但事實就是如此,大概只能說目前證據有限,人各有命啦。

超長距離訓練到底如何慢慢侵蝕你的身體,也許沒那麼可怕

嗯,說到這個,跑者們應該都會想問吧:那我運動前喝牛磺酸,到底有沒有幫助?很遺憾啦,目前看來,在你開跑之前先來一杯含牛磺酸的飲料,不太可能讓你燃燒更多脂肪,也沒什麼證據能說它會提升你的耐力。這點其實蠻打擊士氣的——唉,有時候人真的就喜歡相信捷徑。

更細緻地講,其實在某些耐力運動裡面,牛磺酸有過一些正面的顯示,但這篇研究偏偏不支持它能在短時間、低強度的跑步時讓脂肪代謝效率變得更好;運動表現也沒明顯提升。欸,我突然想到前幾天有人跟我說她運動前一定要喝能量飲料才覺得「安心」。可惜啦,如果你也聽過有人吹捧這種「多燃脂」效果,大概還是半信半疑就好。

老實說,現在並沒有明確證據可以證明牛磺酸是那種單吃一次馬上見效、會讓耐力大爆發的補給品。我寫到這邊都有點懷疑人生了——怎麼又破滅了一個夢想。事實上啦,很少有哪種補充品真能夠帶來什麼奇蹟般的捷徑,我猜大家心裡應該也知道,只是不願意承認而已吧?終究最靠譜的方法,就是一步一腳印地訓練自己。不管怎樣,希望今天分享對你多少有點幫助。如果看到這裡,感謝你願意忍受我的碎唸。一如往常——Run Long, Run Healthy. ~Brady~

更細緻地講,其實在某些耐力運動裡面,牛磺酸有過一些正面的顯示,但這篇研究偏偏不支持它能在短時間、低強度的跑步時讓脂肪代謝效率變得更好;運動表現也沒明顯提升。欸,我突然想到前幾天有人跟我說她運動前一定要喝能量飲料才覺得「安心」。可惜啦,如果你也聽過有人吹捧這種「多燃脂」效果,大概還是半信半疑就好。

老實說,現在並沒有明確證據可以證明牛磺酸是那種單吃一次馬上見效、會讓耐力大爆發的補給品。我寫到這邊都有點懷疑人生了——怎麼又破滅了一個夢想。事實上啦,很少有哪種補充品真能夠帶來什麼奇蹟般的捷徑,我猜大家心裡應該也知道,只是不願意承認而已吧?終究最靠譜的方法,就是一步一腳印地訓練自己。不管怎樣,希望今天分享對你多少有點幫助。如果看到這裡,感謝你願意忍受我的碎唸。一如往常——Run Long, Run Healthy. ~Brady~