重點一句話

呃...今天我們來聊聊初乳奶粉。簡單講,它就是把母牛生完小牛頭幾天分泌的、非常有營養的奶,做成粉狀的產品。 老實說,大家會對它有興趣,主要是看上裡面的免疫球蛋白跟生長因子,覺得可以增強抵抗力。 [4. 9] 不過,這東西是不是真的這麼神奇,然後市面上產品這麼多,到底該怎麼選...嗯...這個水其實比想像的深。

市面上的初乳產品,大人跟小孩分的清楚嗎?

好,這個問題我覺得很重要。很多人在問初乳,但常常把給嬰兒的跟給大人吃的混在一起談。你看,母牛的初乳,它的蛋白質含量其實非常高,特別是免疫球蛋白G(也就是IgG),比人奶高出好幾十倍。 這聽起來很棒對不對?但對剛出生的嬰兒來說,腎臟還沒發育完全,這麼高濃度的蛋白質可能會是個負擔。 所以,像在中國大陸,他們其實在2012年就規定嬰兒配方食品裡不能添加牛初乳了。 這點我覺得是個很關鍵的資訊,但在台灣,大家好像比較少去區分這個。

反過來看,大人就比較沒有這個問題。成年人,或是年紀大一點的長輩,他們的身體系統已經成熟了,補充高濃度的免疫球蛋白或乳鐵蛋白,理論上是可以幫助調節生理機能。 很多研究,特別是國外的,會提到運動員用它來幫助修復,或是給一些消化道比較弱的人當作營養補充。 所以啊,我自己是覺得,在看初乳產品的時候,第一步就是要先搞清楚,這產品到底是設計給誰用的?千萬不要拿著標榜給大人增強體力的產品,直接就給小嬰兒喝,這風險...嗯...還是要很小心的。

怎麼挑到真的有效的初乳奶粉?

這個問題嘛...大概是最多人想知道的。既然大人吃比較沒問題,那要怎麼挑?我自己覺得有幾個重點可以看。第一個,也是最重要的,就是「免疫球蛋白G (IgG) 的含量」。這可以說是初乳產品最核心的有效成分。 牛初乳裡面的IgG含量,在剛生完的24小時內最高,之後就會快速下降。 所以,一個好的產品,應該要清楚標示它的IgG濃度。

有些產品可能會寫得很模糊,只寫「含珍貴初乳精華」,但這完全沒意義。你要看的是具體的數字,比如每100克含有多少「毫克(mg)」的IgG。 國外有些研究認為,高品質的牛初乳,IgG含量應該要到20%以上才算比較理想。 說真的,如果連這個最重要的指標都標示不清楚,那...那我可能就會直接跳過。

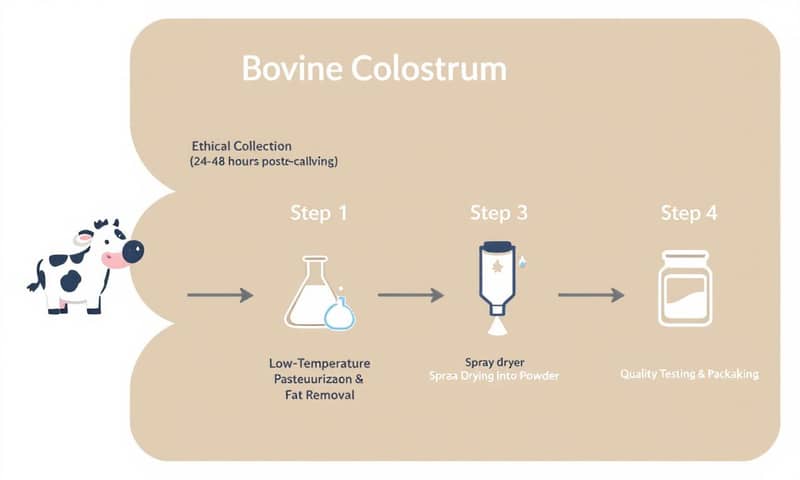

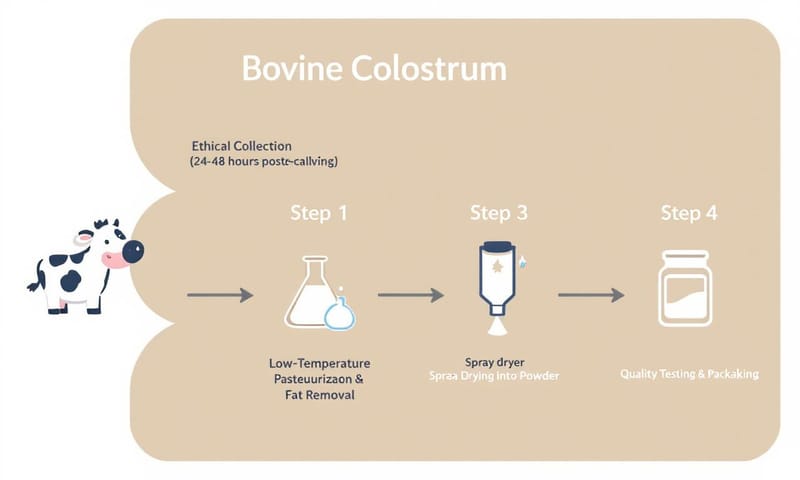

第二個要看的是「來源跟處理技術」。初乳裡面的活性成分,像是免疫球蛋白和生長因子,其實都很怕熱。 所以,加工過程就很重要了。一般來說,用低溫噴霧乾燥技術處理的,會比用高溫處理的更能保存這些活性物質。 還有,乳源也很關鍵,是來自什麼樣的牧場?有沒有確保小牛有先喝到足夠的初乳?這涉及到一些...嗯...動物福利跟倫理的問題,雖然產品上不一定會寫,但如果品牌有特別強調這點,我覺得會是個加分項。

| 產品類型 | 主要目標客群 | IgG 含量標示 | 個人看法 |

|---|---|---|---|

| 成人高單位初乳粉 | 運動員、體質虛弱者、銀髮族 | 通常會明確標示 IgG 百分比或毫克數,例如 20-30% IgG。 | 這種比較直接,就是為了補充免疫球蛋白。但味道有些人可能不習慣,說真的有點...嗯...特殊的奶味。混在其他飲品裡喝可能好一點。 |

| 複合式成人奶粉 (含初乳) | 一般成人日常保健 | IgG 含量通常較低,或是不會特別標示,只強調「添加牛初乳」。 | 我自己是覺得這種比較像...呃...安慰劑?就是喝個心安。如果真的想看到效果,可能還是要選上面那種高單位的。 |

| 嬰幼兒「成長」奶粉 (非主食) | 一歲以上的幼兒 | 這類產品在台灣比較常見,會跟其他營養素混在一起。IgG 含量通常不高。 | 這就是要特別注意的地方!它不是給新生兒當主食的。 而且,中國大陸的法規是禁止嬰兒配方食品添加牛初乳的,這點我覺得可以當作一個參考。美國FDA對嬰兒配方的規定也超級嚴格。 所以,給小孩吃之前,最好問一下醫生。 |

| 初乳膠囊/錠劑 | 想方便補充的成人 | 一樣會標示每顆的 IgG 含量。 | 優點就是方便,沒有味道問題。但換算下來,有時候單價...嗯...會比較高。適合那種真的沒時間沖泡奶粉的人吧。 |

初乳真的有那麼神奇嗎?科學證據怎麼說

聊了這麼多,所以,初乳到底有沒有用?老實說,目前的研究結果...有點複雜。確實有很多研究顯示,牛初乳可能對人體有益。例如,它可以增強腸道健康、預防因為腸道通透性增加(就是所謂的「腸漏」)引起的問題。 有些針對運動員的研究發現,補充牛初乳可以減少上呼吸道感染的機率,因為它能增加口水中免疫球蛋白A (IgA) 的濃度。 這些聽起來都蠻正面的。

但是,很重要的一點是,很多這些研究規模都不算非常大,而且有些是動物實驗。 像美國的MD安德森癌症中心就有營養師提醒,雖然初步研究看到了一些希望,但還需要更多、更大型的人體臨床試驗,才能做出明確的建議。 意思就是說,它可能有潛力,但還不能把它當作藥物來看待。 它就是一種...嗯...高階的營養補充品。

但初乳不是萬靈丹,這些缺點要注意

當然,有好處也要談談缺點。首先,最直接的問題就是,如果你對牛奶蛋白過敏,那牛初乳你基本上就不能碰了,因為它就是來自牛奶的。 有些人喝了之後可能會出現一些腸胃不適的狀況,像是脹氣或拉肚子。

再來就是我前面一直強調的,嬰幼兒的使用風險。因為牛初乳的成分跟人初乳還是有差異,尤其是礦物質和蛋白質濃度,對寶寶來說可能不適合長期單一使用。 甚至有說法認為,裡面含有的生長因子,如果長期大量給兒童攝取,有引起...嗯...性早熟的疑慮,雖然這點還沒有非常定論,但確實是個需要注意的風險。

最後,就是法規面的問題了。在美國,像牛初乳這類產品是被歸類在「膳食補充劑」 (dietary supplement),美國食品藥物管理局(FDA)對這類產品的監管,跟藥品是不一樣的,比較寬鬆。而在台灣,我們衛福部食藥署對於進口乳製品有系統性的查核,但針對「初乳」這個細項,似乎還沒有像對嬰兒配方奶粉那樣有非常明確的規範或建議。 這就導致市場上的產品品質參差不齊,消費者...嗯...說真的只能多靠自己做功課了。

所以,總結一下我的看法。我覺得初乳奶粉對特定族群,比如想增強體力的成人或運動員,可能是一個不錯的營養補充選項。 但你必須要懂得怎麼挑,看清楚 IgG 含量,並且了解它不是仙丹。 對於嬰幼兒,我個人是持非常保留的態度,特別是一歲以下的嬰兒,最好還是遵循醫生建議,選擇經過衛福部審查許可的嬰兒配方食品。 畢竟,安全永遠是第一位的,對吧?

好啦,今天大概就聊到這邊。關於初乳奶粉,你最在乎的是 IgG 含量,還是乳源的品質和處理方式呢?可以在下面留言,分享一下你的看法吧!