最近大家都在聊怎麼跑得更快、更遠,你知道嗎,網路上各種資訊,什麼超級跑鞋、神奇補給品,還有各種訓練課表,看得眼花撩亂。但老實說,很多時候我們可能都搞錯重點了。有些最基本、最關鍵的東西,反而被忽略了。今天就來聊聊幾個最近的科學研究,有些發現...嗯,可能會讓你對跑步訓練的想法,有那麼一點點不一樣。

賽季前亂減肥?小心整個賽季都毀了

這個我真的很有感,很多跑者,包括我自己以前也是,都會覺得「再瘦一點,應該就能再快一點」。所以會在比賽前或訓練週期開始前,刻意去控制體重、減少熱量攝取。如果你是真的體重超標,那沒問題,但一個針對大學女子長跑選手的新研究發現,如果你在賽季開始時身體就處於「能量不足」的狀態,那結果會很慘。

研究是這樣做的,他們找了一群大學女子長跑隊員,在賽季開始前,根據她們的代謝狀況分成兩組:一組是「能量充足」的,就是正常吃飯,身體代謝率正常;另一組是「能量不足」的,白話講就是沒吃夠,身體的靜止代謝率都降低了,進入一種...呃...生存模式。

結果呢?超驚人。那些一開始就沒吃夠的跑者,她們的五千公尺成績,平均比吃飽喝足的隊友慢了整整快要兩分鐘。而且,整個賽季下來,她們的成績幾乎沒有進步。她們的最大攝氧量(VO₂max)也停滯了。反過來說,吃飽的那組,有氧能力穩穩地在提升。這背後的原因跟一個叫做 TT3 的代謝荷爾蒙有關,能量不足的跑者體內這個東西濃度比較低,直接就跟爛成績還有訓練適應不良掛鉤了。所以身體都沒能量了,它只會想辦法讓你活下去,根本不會管你想不想要跑得更快。

這件事給我們的啟示就是,別瞎搞了。就算是在休賽季或準備期,營養還是超級重要。想練得狠,就要吃得夠。重點應該是「為了更好的訓練適應而進食」,而不是單純為了體重計上的數字。這觀念...說真的,我希望我早幾年就能想通。

天氣熱的時候,身體真的會燒掉更多碳水化合物嗎?

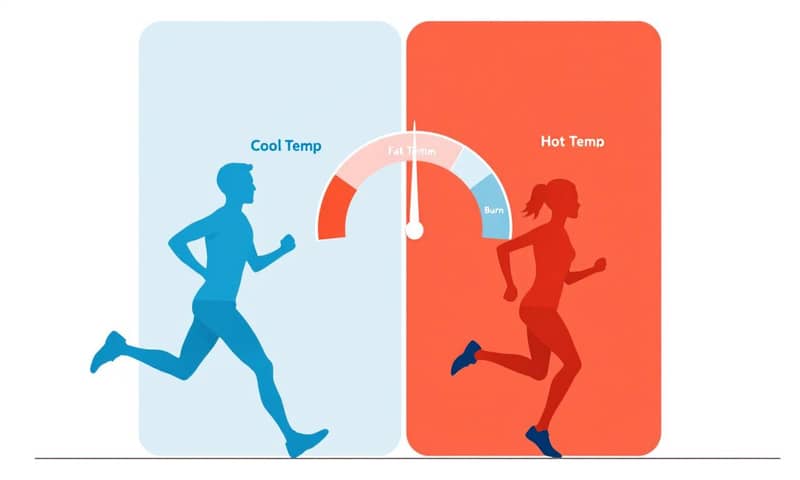

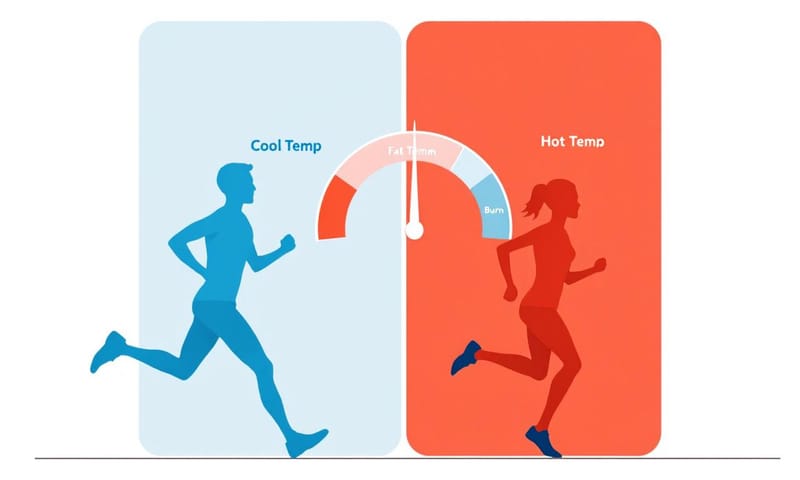

說到燃料,不只是吃不夠有問題,天氣熱也會讓你的身體能量系統大亂。在台灣這種濕熱的夏天跑步,真的不是開玩笑的。你不只會覺得更累,身體燃燒燃料的方式也完全變了。

有個研究就找了訓練有素的跑者跟平常不運動的人來測試。讓他們分別在涼爽(大概攝氏18度)和炎熱(攝氏34度)的環境下跑到力竭。結果發現,在熱的環境裡,所有人的 VO₂max 都掉了差不多 13% 到 15%。這代表你的有氧引擎天花板直接被降低了。

更有趣的是,在熱的環境下,身體燃燒脂肪的比例下降了,反而更依賴碳水化合物當燃料——這個現象在訓練有素的跑者身上特別明顯。血液中的乳酸也堆積得更快、更高。這代表什麼?代表你在高溫下會更快「撞牆」。

所以,如果你準備參加夏天的比賽,千萬記得,不只是要多喝水。你的能量補給策略可能要整個調整。因為身體更愛燒碳水,你可能需要比平常更積極地補充碳水化合物。還有,配速也要放慢一點,畢竟你的有氧天花板都暫時變低了嘛。

超級跑鞋 vs. 生酮補給,到底誰才是真神?

好,既然燃料這麼重要,那最近幾年超紅的「生酮飲食」跟「生酮補給品」到底對跑步有沒有幫助?同時,另一個話題王「超級跑鞋」,也就是那些有碳板的酷東西,它們真的有那麼神嗎?剛好,有個研究就把這兩個東西抓來直接PK,看看誰能真正改善「跑步經濟性」。

他們找了一群訓練有素的跑者,然後設計了四種不同的情境讓他們在跑步機上測試:

- 穿普通鞋 + 喝碳水飲料

- 穿普通鞋 + 喝生酮飲料

- 穿超級跑鞋 + 喝碳水飲料

- 穿超級跑鞋 + 喝生酮飲料

結果...嗯,可以說是一點也不意外,但也很有趣。先說結論,超級跑鞋真的有用,但生酮補給嘛...可能就不是你想的那樣了。

實測結果比一比

| 測試項目 | 超級跑鞋 (Vaporfly) | 生酮單酯補給 (Ketone) |

|---|---|---|

| 對跑步經濟性 (RE) 的影響 | 超有效!跟普通鞋比,耗氧量少了 2.5% 到 4.0%。簡單講就是跑起來更省力。 | 呃...幾乎沒差。不管喝碳水還是喝生酮,跑步的效率都差不多。 |

| 對跑到力竭時間 (TTE) 的影響 | 有感延長!穿超級跑鞋配碳水,比穿普通鞋配碳水,多撐了 7% 的時間。 | 嗯...這就有點尷尬了。在穿普通鞋的情況下,喝生酮的跑者反而比喝碳水的更快累。 |

| 個人看法 | 這錢花得值。它確實是少數真的能從裝備上提升表現的東西,不是噱頭。 | 我自己是覺得,它可能對賽後恢復或需要長時間專注力的運動有點用,但想靠它跑更快?別想了。 |

所以你看,科學證據很清楚。超級跑鞋的 hype 是真的,它確實能讓你用更少的力氣跑出一樣的速度。但生酮補給品,至少在這個研究裡,對提升跑步表現是完全沒幫助,甚至在某些情況下還有反效果。錢還是花在刀口上吧。

跑越多,心臟越危險?這事得說清楚

這個話題有點嚴肅,但很重要。我們都覺得,跑步對心血管健康超好,降血壓、降膽固醇... 但最近有些說法,說長期、大量的耐力運動,反而可能會增加心臟病的風險?聽起來很矛盾對吧。

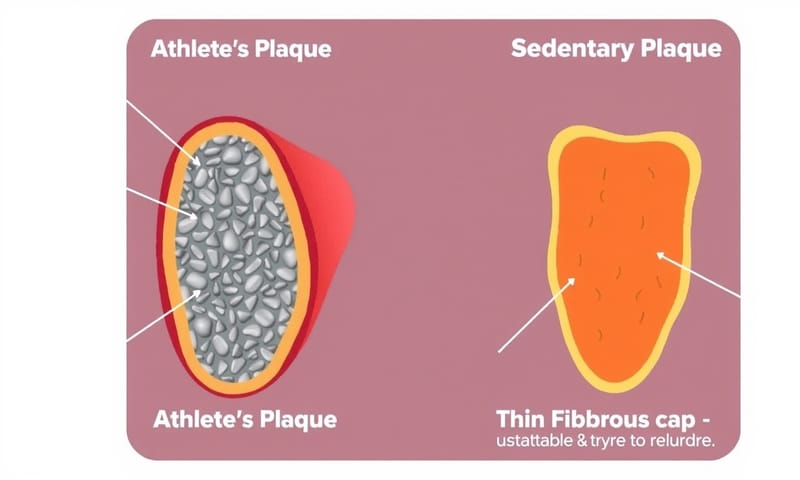

一個新的回顧研究就深入探討了這個複雜的問題。他們發現,有些運動員,特別是那些練了幾十年、訓練量超大的人,他們冠狀動脈鈣化(CAC)的狀況,確實比預期的要多。冠狀動脈鈣化,簡單說就是血管壁上出現鈣化的斑塊。

聽到這裡先別慌。研究發現,雖然這些頂尖耐力運動員的斑塊「數量」比較多,但斑塊的「種類」卻不一樣。他們的斑塊大多是穩定、鈣化程度高的「硬斑塊」,這種斑塊比較不容易破裂造成心肌梗塞。反而是一般久坐不動的人,他們血管裡的斑塊比較多是充滿脂質的「軟斑塊」,那種才是真正的定時炸彈。

更關鍵的是,即便運動員的冠狀動脈鈣化指數(CAC score)比較高,但他們發生心臟病的機率卻遠遠低於一般人。為什麼?因為他們的體能水準,也就是 VO₂max,實在太高了。高水準的體能,就像一個超強的保護罩,大大降低了心血管事件的風險。

所以,這告訴我們什麼?跑步不會讓你對心臟病完全免疫,尤其如果你有家族史或高血壓這些風險因子。但持續訓練帶來的高體能,是保護你心臟最好的武器。研究作者也不建議沒有症狀的運動員沒事就跑去做冠狀動脈掃描,因為對運動員來說,高的鈣化指數不等於高的風險。但如果你有胸悶、胸痛這些症狀,那還是要去給醫生看看。總之,繼續跑,但也要關心自己的心臟健康,別以為跑得多就天下無敵了。

76歲還能破世界紀錄?從一個超狂阿嬤身上學到的事

最後,來看一個真正打破我們對「老化」想像的案例。大部分人都覺得,年紀大了,跑步成績退步是正常的。但一個針對 76 歲女性世界紀錄保持人(從1500公尺到馬拉松都是紀錄保持者!)的個案研究,完全顛覆了這個想法。

科學家在她跑完倫敦馬拉松(成績3小時33分27秒,破世界紀錄)後六天,對她做了全面的生理檢測。這位阿嬤已經跑了36年,賽前幾個月的週跑量大概都在70到110公里之間。

她的數據有多驚人?

- VO₂max:她的最大攝氧量是 47.9,這是75歲以上女性有紀錄以來的最高值。這個數字,跟20-29歲的年輕女性前10%是同一個等級。

- 最大心率:她的最大心率可以到 180 bpm,遠遠超過用年齡公式預測的 155 bpm。

- 乳酸閾值:她在跑馬拉松的時候,可以用到她 VO₂max 的 88% 在跑,這跟世界頂尖的年輕選手差不多,甚至更高。這代表她的有氧引擎超級有效率。

- 訓練方式:她在賽前的訓練,有高達 90% 是在中低強度下完成的。這完全印證了「Zone 2 訓練」的重要性,打好龐大的有氧基礎,才是長久之道。

不過,她的「跑步經濟性」反而普普通通,甚至比年輕菁英選手差一點。這可能跟她的身材或步頻比較高(超過190步/分)有關。但這也告訴我們,你不必擁有完美的跑步姿勢,只要你的心肺引擎夠強大,一樣能跑出驚人成績。

這個案例真的太勵志了。它證明了只要有長期的堅持、聰明的訓練(大量的有氧基礎!)、還有避免受傷,年齡真的不只是個數字。我們或許成不了世界冠軍,但從她身上,我們能學到最重要的事就是:打好基礎,持續下去。

一些常見的錯誤與修正

聊了這麼多,我自己總結一下,很多跑者(包括以前的我)常犯的幾個錯:

- 錯誤一:為了減重而吃太少。總覺得輕一點就快一點,結果搞到能量不足,訓練品質跟比賽表現都直線下滑。修正:把焦點從「體重」轉移到「燃料」。吃足夠的營養去支撐你的訓練,身體才能好好適應、變強。

- 錯誤二:太迷信高強度訓練。覺得每次都要跑到上氣不接下氣才叫有效。修正:學會「Zone 2 訓練」,把大部分的訓練時間用在輕鬆跑,建立強大的有氧基礎。高強度訓練是畫龍點睛,不是全部。

- 錯誤三:天氣熱還用同樣的配速跟補給策略。硬撐的結果就是提早爆掉。修正:天氣熱的時候,主動放慢配速,並且可能需要增加碳水的補給頻率和份量。

說到底,跑步這件事,真的沒有什麼神奇的捷徑。最新的科學研究,很多時候只是在告訴我們,那些最基本的事情——吃對、睡飽、打好有氧基礎——到底有多重要。與其追求各種酷炫的新科技,不如先回頭檢視一下,這些最基本的事情,你做對了嗎?

看完這些,你覺得自己最大的盲點是訓練、營養還是裝備?在下面留言聊聊你的看法吧!