溫和減輕孕期腰痛,提升日常舒適感與安全感

- 預留每天5分鐘靠牆站立並收恥骨,重複2-3組動作。

穩定骨盆結構,減少超過7成孕婦常見的下背壓力來源,有助活動更自如。

- 每週檢查一次睡姿與床墊支撐度,如發現晨起更痠痛即調整枕頭或改用側臥抱枕。

降低夜間腰部負荷,有效減緩失眠和腰痛同時出現的困擾。

- 諮詢合格中醫師或物理治療師,依個人體質規劃舒緩方案並定期追蹤。

確保處理方式科學安全,每位孕婦都能獲得最適合自己狀況的專業協助。

- (如醫囑) 每天補充湯水或食療不超過一碗,以桑寄生、杜仲等安胎補腎藥材為主。

*針對體質腎虛者*有助提升元氣,但應避免自行加量以防身體負擔增加。

孕婦腰痛的真相到底是什麼?

Nina最近和Hume聊起這些腰痠背痛的事,總有人誤會是小寶寶太調皮了,實際上,麻煩的源頭好像沒那麼單純。你說是不是?有時候只是彎個腰、換個姿勢,就覺得哪裡卡住,反倒讓人懷疑是不是自己年紀大了。不過根據某些醫學期刊在前幾年提到,大致將近一半孕婦會遇到不同程度的腰背疼痛,不分地區、沒有明顯季節差異,好像已經變成一種微妙的共同記憶。感覺情緒也跟著上下起伏,有時候甚至就因為這點小不適,把整天的計畫都打亂了。

跨越時代的孕婦腰痛困擾,為何無法避免?

說到孕婦腰痛,好像翻翻古籍也能找到相關記載。媽媽們從很早以前,不論在哪個時代或哪個地方,似乎都得跟這類不適和平共處。有些長輩會談起她們年輕時候的經歷,那種日復一日的痠痛感——聽來像是約定俗成的一段過程。各地文化裡面,也大概流傳著自家不同的小撇步,有的是靠熱敷,有的則據說用特定姿勢睡覺比較舒服。其實,仔細想想,每一代人好像都會對應出屬於自己那套調適方式。初步報導裡偶爾提及,將近一半以上的孕婦或多或少有這種困擾,但實際狀況還是因人而異(某些觀察指出地域、生活習慣也會影響)。所以說所謂「媽媽都是這樣熬過來」的講法,其背後其實藏著好多層故事,遠比一句話要複雜不少。

探討懷孕期間背後的三大導致腰痛因素

有時候,好像一踏進孕期,腰痛就跟影子一樣甩不掉。Nina還提過,她觀察到那種痠痛感不僅僅是因為肚子變大這麼單純。說來說去,常聽人聊三個主因:首先,體重慢慢往上爬,壓力就全落在下背;再來,有些媽媽會發現走路姿勢、站坐的習慣都悄悄改變,例如骨盆好像有點前傾,整個人重心亂了套。至於腹直肌分離,那是後來才意識到的事——原本一條線的肌肉變成左右分開,各種支撐力道都跑掉。坊間討論多半圍繞這幾項,不過到底是不是每個人都會遇到?其實也沒這麼絕對。有的人第三孕期狀況比較明顯,也有人早早出現一些徵兆。醫院和一些初步報導裡提過相關連結,但細節總讓人覺得有待釐清。不管怎麼說,大致方向好像就是如此,只是每個人的經驗還真難複製。

中醫如何針對每位產婦提供專屬舒緩方案?

一走進中醫診間,那流程其實有點像把幾個碎片慢慢拼起來。剛開始,大多是從望診、聞氣息這些看似細微的小事起頭,有時候醫師會問上幾句話,像家族狀況啦、最近睡得好不好之類的。問切之後,才進入比較偏向個人體質的調理方向。有人說每次去都不太一樣,好像根本沒有什麼固定標準,但大致會先抓症狀主因,再配合一些中藥或推拿手法(根據台灣部分教學醫院近年觀察),偶爾再加針灸。不過這些步驟前後順序,有時會稍微交換一下,畢竟每個人的情況多少有點不同,調整方式也就跟著改變了。

現代生活方式下,怎樣才能減輕孕期腰痛?

沙發上攤著,電視播著什麼劇情,有時候連劇名都記不清楚。懷孕之後,好像每天都變得更愛黏在柔軟的椅子裡,動一動都嫌麻煩,也不是因為特別懶,就是肚子越來越大,不自覺地想少走幾步。這種慵懶其實不少準媽媽都有過,身邊朋友也說過差不多的話。不知道是哪一年開始,大家總把“沙發馬鈴薯”當玩笑,但對於挺著孕肚的人來說,多坐一會兒卻成了腰背悄悄拉緊的導火線。有些初步報導偶爾提到,現代生活節奏快,又長時間需要辦公桌前工作,加上家裡沒什麼運動空間,一天下來腰部那股沈重感就像擠壓進棉被裡藏著的石頭。某些觀察指出,好像只要姿勢維持太久、或是低頭滑手機多一點點,都可能讓原本已經有點吃力的下背再添幾分負擔。即使偶爾站起來活動筋骨,也難免有種酸痛揮之不去的感覺;天氣濕冷時尤其明顯。不知是不是每個人都有這樣的經歷,但至少在現代家庭裡,“舒服”跟“痠痛”似乎總是一體兩面。

Nina分享簡單伸展動作如何讓日常活動更流暢

兩個孩子的媽媽這件事,有時候像在玩疊疊樂,特別是腰痛那段日子。其實一開始我也以為找老公幫忙按一按就好了,結果好像只能短暫舒服一下,隔天還是一樣卡卡的。後來聽一些媽媽朋友聊天,有人提過拉筋或是換個睡姿會比較有感,我半信半疑試了幾天,才發現原來伸展動作還真的對某些部位有幫助。印象最深的是有次半夜翻身痛到醒來,好像是因為姿勢不對,改成膝蓋墊個枕頭居然緩和不少。有些報導說,大約七十多的孕婦都會碰到這種困擾(初步報導),但每個人的情況又都不太一樣。我自己目前覺得,比起單靠外力協助,每天動一點、注意站坐姿勢變化,好像才比較能撐下去。至於哪招最有效,大概還得看當下身體的狀態吧。

理解骨盆結構的重要性,你真的知道嗎?

有時候,孕婦的腰部壓力就像被一頭大象輕輕踩過一樣,並非突如其來,而是慢慢堆積。骨盆這個部位,大概像橋墩那種感覺吧——胎兒體重增加後,支撐點分佈不均,偶爾一側多了點力氣,好像橋下某根柱子歪了一點,那種痠脹就悄悄冒出來。建築學裡面常說承重要平均,不然局部會變形,有些醫療觀察(初步報導)也指出孕期這類力學改變難以完全避免。有的人感受特別明顯,也許因為原本結構比較鬆弛,又或者生活習慣讓身體更容易「走山」。至於哪裡最先喊痛,其實每個人的經驗都不太一樣,但聽說第三孕期時尤其明顯,大致如此。

失眠與腰痛之間的關聯,你是否也有這樣的經歷?

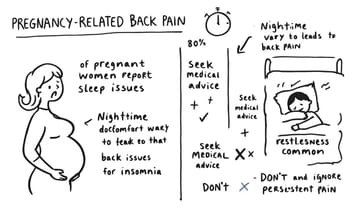

說起來,腰痛這件事,好像從來不只是個別媽媽的煩惱。根據一些醫療單位前幾年的調查,有將近八成孕婦反映夜裡常因為背部或腰部的不適導致睡不好,甚至會失眠(比如醫院臨床觀察,大約在前兩年)。雖然數字可能每家機構略有出入,但大致上都圍繞在七十多這種比例,遠比許多人原本想像的還要普遍。有些人記得自己第二胎時情況明顯變多,也有人發現其實連白天小憩都會被腰酸打擾——說到底,每個人的經驗略有不同,不過「夜間難眠」已算是孕期很容易碰到的狀況之一。

面對翻身疼痛,準媽媽們該如何有效應對?

「醫師,我這幾天真的一翻身就痛,尤其晚上要起來上廁所的時候,腰跟屁股那裡像卡住一樣……」門診裡這類問題常聽到,有些人會問,是不是因為胎兒壓到神經?其實,好像不只一個原因。Hume說過,有些孕婦覺得連換個睡姿都費勁,熱敷、簡單伸展或用抱枕墊在兩腿間,有的人說有點緩和,但也有人覺得沒太大差別。根據某些醫院最近整理的現場QA(台灣婦產科場域,近年觀察),多數醫師會建議先試著調整起身方式,比如側身後再慢慢撐起,不過狀況還是因人而異。

選擇西醫或中醫調理,哪一種方式才最適合你?

遇到孕期腰背痛怎麼選方法,好像也沒哪個能全包,反而要看自己狀況調整。西醫那邊多是止痛藥、貼布或物理治療,有些人覺得短時間內比較能壓下症狀;中醫則會從脈象、體質等慢慢找出不適的根源,搭配食補、針灸或推拿,但效果有時需要一陣子才感覺得到。有人說兩邊一起用,似乎也不是什麼新鮮事,不過最好先問清楚醫師可不可混搭。還有日常小事,比如睡覺姿勢換一下、偶爾起來活動、拉拉筋——這種看似簡單的動作,其實對不少人來說反而更實際。大概就是按自己的需求和當下感受,逐步嘗試不同方式,把身體變化記下來,比較容易找到比較適合的方法吧。