一句話結論

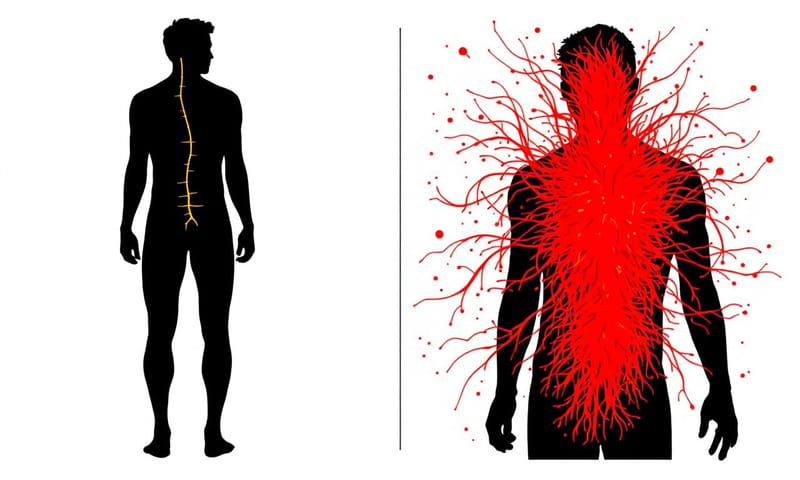

今天來聊聊坐骨神經痛和帶狀皰疹後神經痛這兩個問題。說真的,雖然聽起來都是「神經痛」,但在中醫眼裡,這完全是兩碼子事。簡單講,一個比較像物理性的「卡住了」,另一個則是病毒搞鬼後留下的「後遺症」。一個是路不通,一個是房子被燒過還在冒煙,處理的思路當然天差地遠。

大家最常搞混的點,我先澄清一下

很多人一聽到腿麻、腰痛,就自己嚇自己是不是坐骨神經痛。又有時候皮膚上沒東西,但就是一陣一陣刺痛,搞不清楚是什麼。這兩種痛,最根本的差別在於「來源」。坐骨神經痛,多半是你的腰椎、屁股那邊的結構出問題,像是椎間盤突出或是肌肉太緊,去壓到那條叫「坐骨神經」的公路。 所以痛起來會有一條路線,從腰、屁股一路往下到大腿、小腿。 有時候彎腰、打個噴嚏就更痛。

帶狀皰疹後神經痛就不一樣了,它的兇手是病毒。就是你小時候得過水痘,那隻病毒沒死透,躲在你身體裡的神經節。 等你哪天免疫力下降,它就跑出來順著神經作亂,長出一堆水泡,就是俗稱的「皮蛇」。 皮膚好了之後,那個被病毒攻擊過的神經還在發炎、不穩定,所以會持續感覺到灼熱、針刺或觸電一樣的痛。 這種痛,有時候連衣服碰到皮膚都受不了。 甚至有些案例一開始沒長水泡,只有痛,很容易被誤診成坐骨神經痛。

所以,中醫是怎麼拆解這兩種「痛」的?

好,既然來源不同,中醫的看法跟切入點也就完全不一樣。坐骨神經痛在中醫大多歸在「痺症」的範疇,就是「不通則痛」。 想像一下,經絡這條水管被風、寒、濕這些壞東西,或是瘀血給堵住了,氣血流不過去,當然就痛。 所以治療的大原則就是要把塞住的東西清掉,讓路通順,也就是所謂的「祛邪通絡」。

而帶狀皰疹後神經痛,中醫認為是急性期濕熱火毒沒有清乾淨,留下了「餘毒」。 加上病毒攻擊後,身體處於氣血兩虛的狀態,沒力氣把這些壞東西趕出去,也沒辦法修復受損的經絡。 這比較像是「不榮則痛」,也就是神經沒有得到足夠的營養,所以一直亂放電。治療上就複雜得多,一方面要「扶正」,也就是補足你的氣血;另一方面又要繼續「祛邪」,把餘毒清乾淨。

| 比較項目 | 坐骨神經痛 | 帶狀皰疹後神經痛 |

|---|---|---|

| 病因病機 | 比較單純,多是風寒濕邪或跌打損傷,造成經絡「不通」。 想像成是物理性的阻塞。 | 很複雜,是濕熱病毒的「餘毒未清」,加上身體「正氣虛損」。 像火災後的斷垣殘壁,又虛又亂。 |

| 疼痛性質 | 沿著一條線往下放射的痠、麻、脹、痛,姿勢改變會加重。 痛有「路線圖」。 | 在一個區域內,像火燒、針刺、電擊,痛起來沒道理。 碰一下就痛,是「地雷區」。 |

| 治療思路 | 主要目標是「通」,把塞住的東西拿掉。用活血化瘀、祛風散寒除濕的藥。 重點在「攻邪」。 | 要「攻補兼施」。一邊用藥清餘毒,一邊要大補氣血去修復神經。 更重「扶正」。 |

| 常用方藥舉例 | 像是血府逐瘀湯、獨活寄生湯這類的。 看是瘀血還是受寒,對症下藥。 | 急性期用龍膽瀉肝湯清熱解毒。 後遺症期就要看體質,可能要用到補陽還五湯這類補氣活血的,甚至更滋補的方劑。 |

但中醫也不是萬能的,有些情況要特別小心

講了這麼多,但千萬要記得,不是所有痛都能單靠中醫。特別是坐骨神經痛,如果出現大小便失禁、雙腳無力、或是疼痛劇烈到完全無法忍受,這可能是「馬尾症候群」,是急症,拜託請立刻去掛急診,這需要西醫手術介入。 拖不得!

再來,中醫治療神經痛,特別是帶狀皰疹後遺症,需要時間。因為是在調理整個身體的狀態,不是一顆止痛藥下去就沒事。 有些國外的研究也提到,中醫治療像是針灸或中藥,對於改善生活品質跟緩解疼痛是有幫助的,但它更像是一個系統性的修復過程。

在台灣,中醫師公會或相關學術單位對於這類神經痛的治療,基本上都遵循著辨證論治的原則。不過啊,我之前看過一些國外像是美國或歐洲的中醫文獻,他們在處理帶狀皰疹後神經痛時,有時候會更強調使用針灸搭配物理性的療法,像是紅外線雷射針灸。 這點在台灣相對比較少當作主流,我們還是比較偏重內服中藥跟傳統針灸的「內外合擊」。這沒有誰對誰錯,只是反映出不同地區的醫療習慣跟法規差異。

幾個常見的誤解釐清

最後,我想講幾個門診最常被問到的問題。

首先,「是不是只要吃B群就好?」B群是營養補充品,對神經修復有幫助,但它不是治療。對中醫來說,你身體如果是個漏水的杯子(氣血虛),你一直倒水進去(補B群)效果也有限。重點是先把杯子補好,也就是「扶正」,再來補充養分才有意義。

第二,「是不是推拿、整骨就會好?」這要看情況。如果是肌肉太緊繃造成的坐骨神經壓迫,適度的放鬆是有幫助的。但如果是椎間盤已經突出,亂推亂喬反而可能更嚴重。而帶狀皰疹後神經痛就更不適合了,因為問題不在結構,而是在神經本身。亂動那個「地雷區」只會更慘。

總之,痛起來的時候,最重要的還是找專業醫師診斷清楚,到底是什麼原因造成的。自己當鍵盤柯南,有時候真的會延誤治療的黃金時機。

經驗分享與提問

你或你身邊的人有經歷過這兩種惱人的神經痛嗎?當時是怎麼處理的,有找到有效的方法嗎?歡迎在下面留言分享你的經驗,或者提出你的疑問,大家一起交流!