唉,每次在一些媽媽群組看到大家為了小孩身高焦慮,就覺得心很累。一下子A牌鈣粉,一下子B牌長高素,好像軍備競賽一樣。我自己是覺得,很多事,越急越亂。

真的,先冷靜下來,不要亂補。尤其不要聽隔壁鄰居說什麼有效就買什麼。

說真的,別再亂給小孩吃東西了

我懂那種焦慮,看到同班同學一個個抽高,自己家的還在原地踏步,真的很難不緊張。但你知道嗎,很多時候,我們家長一緊張,就很容易「呷緊弄破碗」。

最常見的錯誤:就是以為長不高就是缺鈣,然後瘋狂灌牛奶、買鈣片。但很多中醫師都提醒,鈣質比較像是讓骨骼變「硬」的材料,而不是直接把它拉「長」的動力。 骨頭要長,需要的是整體的氣血和動力,不是只有水泥(鈣)。

而且,亂補一通,特別是一些來路不明的轉骨方,補得太早或不對體質,反而可能催出性早熟。 女生可能八歲前胸部就發育,男生九歲前就開始變聲,結果就是生長板提早關閉,本來可以長到160的,最後卡在155,真的會欲哭無淚。

中醫到底在看什麼?跟西醫哪裡不一樣?

去看西醫,醫生可能會幫你照骨齡、測生長激素,看的是數據。但中醫看的,更像是在看整個身體的「運作系統」順不順暢。

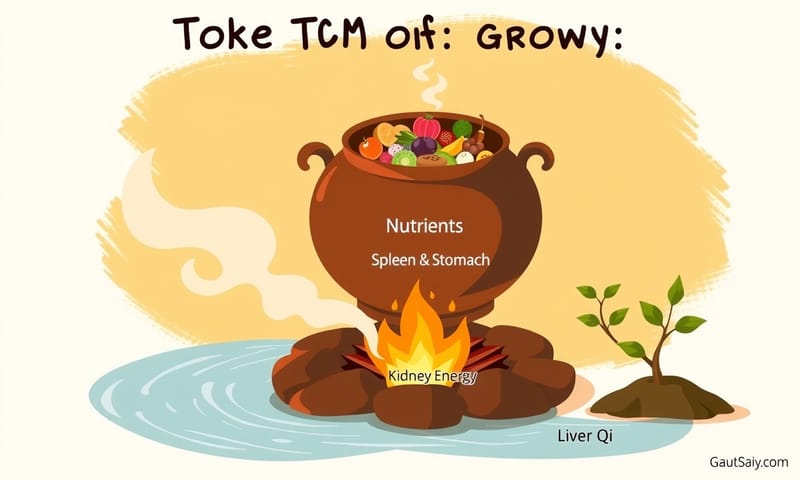

我聽我常看的中醫師講,他把小孩長高這件事,比喻成蓋房子。你需要好的建材,也需要好的建築工人和運輸隊。中醫理論講的「腎、脾、肝」剛好就對應這些角色。

脾胃是後勤部隊:這超重要的。中醫說「脾胃為後天之本」,意思就是你吃進來的東西,都要靠脾胃這個工廠加工,變成身體能用的營養(氣血)。 如果小孩吃很多但都不吸收,臉色黃黃的、瘦巴巴、還容易拉肚子或便秘,那工廠根本就在罷工,給再多昂貴的「建材」也沒用。 所以很多時候,中醫不是先補腎,而是先「開脾」,讓胃口變好、吸收變好。

腎是生長的引擎:中醫覺得「腎藏精,主骨生髓」,這個「腎精」有點像是父母給的先天能量包,是驅動骨骼生長最底層的動力。 腎氣足,骨骼才有能量往上衝。這也是為什麼很多轉骨方都強調「補腎」。

肝是總指揮官:肝在中醫裡負責「疏泄」,白話講就是讓全身的氣血跑得順,心情放得鬆。 如果小孩壓力很大、常熬夜、愛生氣,肝氣就會「堵住」,營養就算吸收了也送不到該去的地方。而且,生長激素分泌最旺盛的時間就是熟睡時,肝火旺、睡不好,等於是自己把長高的開關關掉。

所以你看,中醫的邏輯不是頭痛醫頭、腳痛醫腳。他會先看你的孩子是「工廠(脾胃)」有問題,還是「引擎(腎)」不夠力,或是「交通(肝)」大塞車,然後才決定要從哪裡下手。

我自己覺得,大家最常犯的錯...就是那個轉骨方

啊,說到轉骨方,真的是台灣爸媽的集體焦慮展現。好像沒給小孩吃就失職一樣。

但真的不是每個小孩都需要,也不是任何時候都能吃。我聽過好幾個中醫師都一直強調,吃錯比不吃還慘。

時機點是絕對關鍵:太早吃,就是我前面說的,會催熟、讓生長板提早關門。 最佳時機通常是第二性徵剛要出現的時候。 女生大概是胸部摸到小硬塊、初經來潮前;男生是開始變聲、長喉結的時候。 有些藥師甚至說,可以觀察私密處是不是開始長細毛,那也是一個信號。 在這之前,首要任務是把脾胃顧好,而不是急著去「轉骨」。

體質完全不同,方子怎能一樣:你上網隨便買的「轉骨套餐」,怎麼可能適合你家那個容易長痘痘、嘴破、便秘的「熱底」小孩? 他可能需要的是疏肝、清熱的藥材,結果你給他一堆溫補的鹿茸、人參,根本是火上澆油。 反過來,手腳冰冷、容易累的「冷底」小孩,才需要溫補的方子。 所以,真的要吃,拜託,帶去給合格的中醫師看,讓他針對你小孩的狀況去開方,不要自己當醫生。

常見的幾種長不高體質,你家小孩是哪種?

這是我之前看診時,中醫師跟我聊到的幾種類型,我覺得蠻好懂的,可以對照看看:

| 體質類型 | 大概是什麼樣子? | 調理方向大概是... |

|---|---|---|

| 脾胃氣虛型 | 就是「吸收不好」的小孩。臉色黃、瘦巴巴、吃不多、容易脹氣或拉肚子。肌肉感覺軟軟的。 | 先不想著補腎,而是先「健脾開胃」。用像山藥、茯苓、黨參這類藥材,把消化系統修好。 |

| 肝腎不足型 | 這是比較接近大家想像的「先天不足」。可能發育比較慢,頭髮比較稀疏、牙齒也長得慢,容易腰痠腿軟。 | 這時候才需要「補腎」。可能會用到像杜仲、續斷、枸杞這類藥材來強健筋骨。 |

| 肝氣鬱結型 | 「壓力山大」型。通常是課業壓力重、容易緊張、愛生氣、睡眠品質差的小孩。可能會唉聲嘆氣、胸悶。 | 這種要先「疏肝解鬱」。用柴胡、香附這類藥材把塞住的氣疏通開來,心情放鬆了,脾胃和睡眠自然會好。 |

| 陰虛火旺型 | 「熬夜上火」型。很晚上睡、手心腳心熱、嘴巴乾、脾氣急躁、容易便秘。身體的水分不足,火氣就一直燒。 | 這種要「滋陰降火」。可能會用生地、麥冬來補充身體津液,把虛火降下來,人才安穩得下來。 |

那平常到底該吃什麼?別再只喝牛奶了

好啦,講了那麼多不能亂補,那到底能吃什麼?其實答案很無聊,就是「均衡」。但有幾個重點可以特別注意。

優質蛋白質是磚塊:這是蓋房子的基本材料。 骨骼、肌肉、荷爾蒙,全部都需要蛋白質。 記得,是「優質」的,像是雞蛋、豆腐、魚、雞胸肉。 不要讓小孩三餐都只吃白飯、麵包,那都是澱粉,不是長高的主力。

鋅和鎂,常被忽略的配角:我以前也只知道鈣,後來才知道鋅和鎂也很關鍵。缺鋅可能會影響食慾和發育;鎂則跟骨骼健康和神經穩定有關。 這些東西在哪?其實就在那些「原型食物」裡,比如帶殼海鮮(鋅)、堅果和全穀類(鎂)。

維生素D和K是神隊友:維生素D是把鈣搬進骨頭的搬運工,沒有它,你補再多鈣也只是路過。 維生素K則是幫助鈣沉積在骨骼上。 曬太陽可以合成維生素D,深綠色蔬菜裡則有維生素K。

說到底,就是盡量讓小孩吃「食物的原貌」,少吃加工品、含糖飲料。糖分會抑制生長激素分泌,這點超傷。 晚上八點後盡量別碰澱粉和甜食。

睡覺跟跳繩,真的有那麼神?

這個是真的。而且可能比你買一堆保健品還有用。

睡對時間,不是睡得久就好:生長激素分泌最旺盛的時間,大概是晚上11點到凌晨1點。 還有一個小高峰在清晨5點到7點。 所以重點是,你家小孩在11點的時候,是不是已經「熟睡」了? 這代表他最好10點就要躺平。如果每天都摸到12點才睡,等於是完美錯過長高的黃金時段。

跳躍運動,給生長板的「叩叩叩」:運動能刺激生長激素分泌,特別是垂直向的跳躍運動,像是跳繩、打籃球。 這類運動等於在溫和地敲打和刺激骨頭兩端的生長板,提醒它:「嘿,該上工囉!」

但也不用太誇張,重點是規律。每週三次,每次有個20-30分鐘就很棒了。

最後,我想說的是...

身高,真的有很大一部分是遺傳決定的。 我們做家長的,能做的就是幫孩子排除所有「妨礙他發揮潛力」的障礙。

與其砸大錢去買各種不知道有沒有效的補品,不如先回歸基本功:好好吃飯、好好睡覺、多去外面跑跑跳跳。

然後,定期量身高體重,去衛福部國健署的網站上,把數字輸進那個「新版兒童生長曲線」算一下。 只要他的生長曲線沒有突然掉下兩個區間,基本上就不用太自己嚇自己。 如果真的有疑慮,或是每年長不到4公分,那就去找小兒科或內分泌科醫生評估,而不是自己當醫生。

放過孩子,也放過自己吧。一個睡得飽、吃得下、天天都開心的孩子,他的身體自然會找到最好的出路。

你家也有一個讓你很焦慮的「矮個子」嗎?或者你試過什麼方法,結果踩到大雷?說出來讓我平衡一下,讓我知道我不孤單。