重點一句話

嗯...頭皮濕疹,簡單說,就是頭皮的皮膚在發炎。癢、紅、有頭皮屑,有時候還會長些小東西。跟壓力、天氣、還有本身體質都有關係。

頭皮的感覺...癢、紅、還有痘痘

最開始的感覺,大概就是癢。 一直想抓,然後越抓越紅。有時候會覺得頭皮油油的,但又同時有很多乾乾的皮屑掉下來。 滿尷尬的,特別是穿深色衣服的時候。

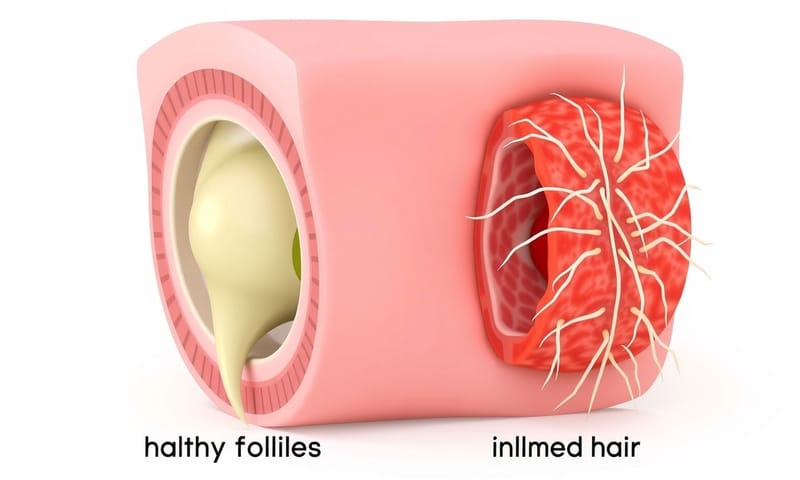

然後,會開始摸到一顆一顆的東西。像是痘痘,但又不完全是。有時候會痛,有時候不會。 這些小顆粒,其實就是毛囊發炎的結果。 整個頭皮環境變得很不穩定。

所以,這到底是濕疹、脂漏,還是毛囊炎?

這幾個名詞常常混在一起用,我自己也花了一點時間才搞懂。它們有點像,但又不一樣。

「頭皮濕疹」是一個比較籠統的說法,基本上就是指頭皮的發炎反應。 而「脂漏性皮膚炎」是頭皮濕疹裡最常見的一種。 主要跟一種叫做「馬拉色菌」的黴菌有關,這種菌在我們皮膚上本來就有,但在某些情況下會過度增生,造成發炎。

至於「毛囊炎」,顧名思義就是毛囊本身的發炎或感染,通常是細菌或真菌引起的。 它看起來更像一顆顆獨立的「痘痘」,有時候還會有膿頭。 雖然原因不同,但頭皮環境不好時,這幾種狀況常常一起出現,或是一個引發另一個。

| 狀況 | 感覺/外觀 | 主要原因(我的理解) |

|---|---|---|

| 頭皮濕疹 (總稱) | 就是一個大範圍的發炎、癢、乾。 | 過敏、刺激...各種原因都可能。 比較像一個症狀的集合。 |

| 脂漏性皮膚炎 | 油膩的黃色頭皮屑、皮膚泛紅。 有點黏黏的感覺。 | 皮脂分泌多,加上馬拉色菌增生。 跟體質和壓力很有關係。 |

| 毛囊炎 | 一顆一顆的紅點或膿皰,繞著毛囊長。 有時候會痛。 | 比較像是毛囊被細菌或真菌感染了。 清潔不當或戴帽子悶住都可能。 |

那...跟掉髮的關聯是?

這大概是大家最擔心的問題。結論是:會,但通常是暫時的。脂漏性皮膚炎本身不會直接攻擊毛囊讓它死掉。

問題出在「慢性發炎」。當頭皮一直處在發炎狀態,就像土壤不健康,長出來的植物(頭髮)當然就長不好。 發炎會干擾頭髮的生長週期,讓很多頭髮提早進入「休止期」,然後脫落。 這就是所謂的「休止期落髮」。

另一個原因是「癢」。因為癢而去搔抓,這個物理性的拉扯動作,也會讓原本就不夠穩固的頭髮掉得更快。 所以,只要發炎控制下來,頭皮環境恢復健康,頭髮大部分是會再長回來的。

可以怎麼辦?一些筆記

處理這種事,急不來。要從生活習慣跟清潔方式慢慢調整。

- 清潔方式:這點很有趣,我看美國皮膚科醫學會(American Academy of Dermatology)的資料,他們很常建議用含藥性的洗髮精,像是含Ketoconazole的抗黴菌成分。 這在台灣也很常見,皮膚科醫生常會開。 但台灣這種又濕又熱的氣候,馬拉色菌真的很容易春風吹又生。 所以不能只靠藥用洗髮精,而且不能天天用,可能會產生抗藥性。 我的經驗是,跟溫和的洗髮精交替使用比較好。

- 避免刺激:這點不管在哪裡都一樣。減少使用造型品,特別是會直接接觸頭皮的髮蠟、髮雕。 染燙也要避免,那些化學藥劑對發炎的頭皮太刺激了。

- 飲食和作息:這個最老生常談,但也最真實。壓力大、常熬夜、愛吃油炸甜食,皮脂分泌就是會變旺盛,然後就提供真菌完美的生長環境。 這點沒有捷徑。

- 保持乾爽:流汗後盡快把頭髮吹乾,安全帽內襯要常清潔。悶熱和潮濕是發炎的溫床。

這些事,盡量不要做

有些事,做了只會更糟。算是我的血淚教訓吧。

- 用指甲用力抓:我知道很癢,但抓破皮會引發二次細菌感染,讓毛囊炎更嚴重。

- 用太熱的水洗頭:熱水雖然當下很舒服,但會過度刺激頭皮,帶走太多油脂,反而讓皮膚的保護力下降。

- 自己亂塗藥:看到紅腫就拿類固醇藥膏來擦,雖然可以快速壓下發炎,但長期亂用副作用很多。 特別是如果搞不清楚是細菌還是黴菌感染,亂擦藥只會讓情況更複雜。

- 過度去油:覺得頭皮油就用清潔力超強的洗髮精狂洗,這會破壞頭皮的油水平衡,讓它陷入又油又乾的惡性循環。

總之,頭皮濕疹是個慢性問題,需要耐心。它不像感冒吃藥就好。更多是關於怎麼跟自己的身體和生活狀態找到一個平衡點。如果真的很嚴重,或是影響到掉髮,還是要去看皮膚科醫生,做正確的診斷。 自己猜測亂搞,有時候反而會走冤枉路。

聊聊你的經驗:

你在季節變換或壓力大的時候,頭皮也會有類似的困擾嗎?你試過最有效(或最沒效)的舒緩方法是什麼?在下面分享一下吧。