重點一句話

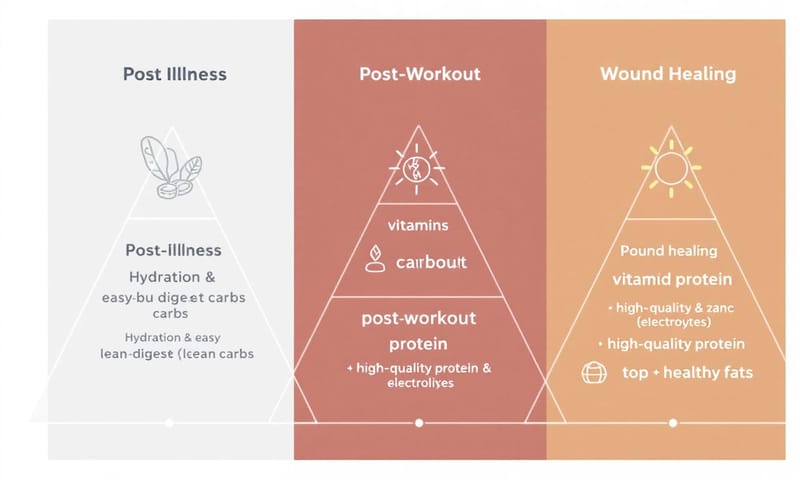

ok,今天來記一下「快速恢復體力」這件事。重點不只是吃什麼,而是「看情況」吃。生病後、運動後、有傷口,這三種情況身體要的東西,優先順序完全不同。搞錯了,等於白做工。

分三種狀況來看,需求大不同

身體修復分成三種主要場景:生病、運動、受傷。

-

場景一:生病後,想快點有元氣

這個時候的重點是「好消化但營養要夠」。 腸胃通常還很虛,不能亂塞東西。第一優先是補足夠的水分,因為生病時體溫高、新陳代謝快,水分流失很快,沒水什麼營養都送不到。 接著是優質蛋白質,但不是叫你啃牛排,要從溫和的開始,像蒸蛋、豆腐、魚肉。 雞湯不錯,但重點是裡面的肉要吃,光喝湯營養有限。 主食可以選好吞嚥、好吸收的,例如粥、南瓜泥、馬鈴薯泥。 -

場景二:運動後,求肌肉不痠痛

運動有點像讓肌肉產生微小撕裂,所以要趕快補原料讓它長回來。 這時候有兩個主角:碳水化合物和蛋白質。 碳水化合物是為了補充消耗掉的能量庫存(肝醣)。 蛋白質就是修補肌肉的磚塊。 最重要的是「時間」,運動後30分鐘到1小時內是黃金補充窗口,身體吸收效率最好。 理想比例是碳水:蛋白質大約3:1或2:1。 簡單說,就是運動完吃一根香蕉配一瓶無糖豆漿,或是一個地瓜配一顆茶葉蛋。

- -

-

- 場景三:有傷口時,盼它快點好

-

-

- 不管是手術後還是一般皮肉傷,傷口癒合特別需要「建材」。 第一名還是優質蛋白質,它是構成皮膚和肌肉的根本,不夠的話傷口很難長好。 再來是維生素C,它能幫助身體合成膠原蛋白,這對傷口癒合很重要。 還有礦物質「鋅」,鋅可以促進蛋白質合成,加速癒合。 -

關鍵營養素有哪些?一張表搞懂

所以,把這些東西整理一下,會更清楚。不同狀況下,雖然都需要這些營養,但重要性有高低之分。

| 恢復情境 | 首要目標 | 關鍵營養素 & 推薦食物 | 筆記重點 |

|---|---|---|---|

| 生病後 (Post-Illness) | 補充能量、提升免疫力 |

易消化的碳水化合物

:粥、麵條、馬鈴薯泥。

優質蛋白質 :魚肉、蒸蛋、豆腐、雞湯裡的肉。 維生素C :芭樂、奇異果,或比較溫和的果汁。 |

少量多餐,不要給虛弱的腸胃太大負擔。 水分一定要夠! |

| 運動後 (Post-Workout) | 補充肝醣、修復肌肉 |

快速吸收的碳水

:香蕉、地瓜、全麥麵包。

高品質蛋白質 :無糖豆漿、乳清蛋白、雞胸肉。 電解質 :運動飲料、或是喝點蔬菜湯。 |

黃金補充時間是運動後30-60分鐘內。 碳水與蛋白質比例約3:1或2:1。 美國運動醫學會(ACE Fitness)也強調這個黃金窗口的重要性。 |

| 傷口癒合 (Wound Healing) | 促進組織再生、避免感染 |

大量優質蛋白質

:鱸魚湯(連肉吃)、雞蛋、黃豆製品。

維生素C :柑橘類、甜椒、芭樂。 鋅 :牡蠣等帶殼海鮮、堅果。 維生素A :胡蘿蔔、深綠色蔬菜。 |

蛋白質是建造材料,絕對要夠。 台灣的衛福部桃園醫院衛教資料也特別提到,術後補充蛋白質和維生素C對傷口癒合超重要。 |

來點不一樣的:美式建議 vs. 台灣觀點

說到運動後補充,我發現美國的建議跟台灣在地的習慣有點微妙的差異。

美國的指引,像是ACE Fitness或一些營養學網站,非常強調「計算」和「效率」。他們會給你很精確的克數建議,比如每公斤體重該吃多少碳水和蛋白質。 也很推崇使用方便的營養品,像是乳清蛋白粉加上葡萄糖粉,因為液體吸收快,能迅速進入肌肉作用。

反觀台灣,雖然也講究黃金時間,但更偏向從「天然食物」下手。 像是衛福部的資料或是營養師的建議,常常會舉例「地瓜配豆漿」、「香蕉配牛奶」,比較生活化,也符合大家容易取得食材的習慣。 像手術後的飲食建議,台灣的醫院(如中國醫附醫、臺北榮總)會提供更詳細的在地化菜單,比如鱸魚湯、雞湯,這就很有亞洲的食補文化特色。

所以,沒有誰對誰錯。如果你是重度健身者,追求最高效率,參考美國的精算方式可能不錯。 但如果是一般人日常保健,台灣這種方便、自然的飲食建議其實就很夠用了。

這些地雷食物千萬別碰

光是吃對還不夠,避開「地雷」也很重要。身體在修復的時候很脆弱,亂吃東西會扯後腿。

- 高糖和精緻加工食品 :蛋糕、含糖飲料、油炸物這些都會刺激身體的發炎反應,讓恢復變慢。

- 生冷食物 :特別是手術後或生病時,腸胃功能還沒完全恢復,吃生菜沙拉、生魚片容易增加感染風險。

- 辛辣刺激物 :辣椒、芥末、咖哩等,可能會讓傷口發癢或充血,影響癒合。

- 酒精 :酒精會影響血液循環和營養吸收,絕對是恢復期的大敵。

還有一個迷思要打破:吃醬油不會讓傷口變黑!傷口顏色變深,主要是皮膚細胞受損後黑色素生成,跟食物顏色沒關係。 做好防曬可能還比較實際。

總結來說,身體是個聰明的工廠,你給它對的原料,它就會好好工作。下次身體需要「維修」時,記得先想想是哪種情況,再決定要餵它吃什麼囉。

好啦,今天的筆記就到這。你呢?你在生病或運動後,有沒有什麼私房的「恢復神物」?在下面留言分享一下吧!