先說結論

好,我們直接切入重點。老實說,胃脹氣這件事,真的不是單純「你吃了什麼」這麼簡單。它更像是一個信號,告訴你身體內部可能有些狀況。所以,一直問「胃脹氣要吃什麼才能消氣?」,其實有點治標不治本。今天這篇,我想聊的不是給你一張清單叫你照著吃,而是想帶你理解「為什麼」會脹氣,以及怎麼從源頭去觀察和調整。結論就是:脹氣是結果,不是原因。我們要做的是找出原因,而不是只處理結果。

這篇不一樣在哪?

我知道,你上網一查「胃脹氣」,大概會看到幾十篇內容差不多的文章。它們會給你一張產氣食物列表,再給你一張消氣食物列表,然後就結束了。老實說,那樣幫助有限。所以我這篇想做點不一樣的:

- 不只是「清單」,更是「邏輯」: 很多文章會告訴你豆類、高麗菜容易脹氣,但很少解釋背後的「FODMAP」是什麼鬼東西。 我會試著用白話文解釋,讓你不是死記,而是理解為什麼這些「健康食物」反而讓你肚子像氣球。

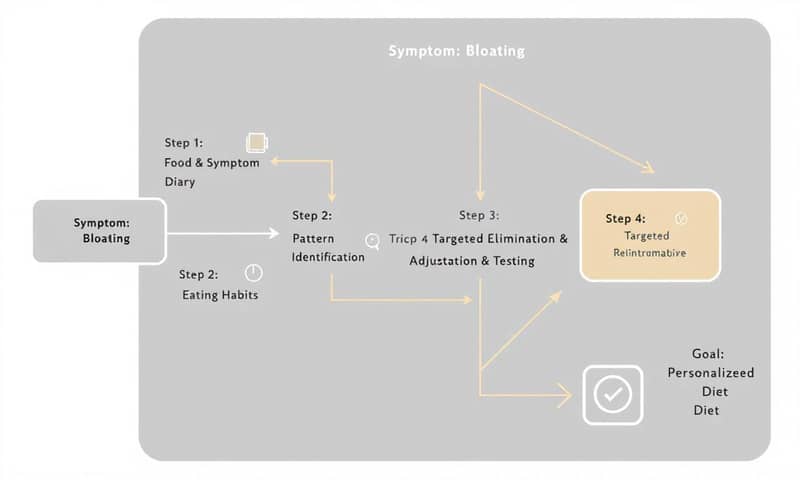

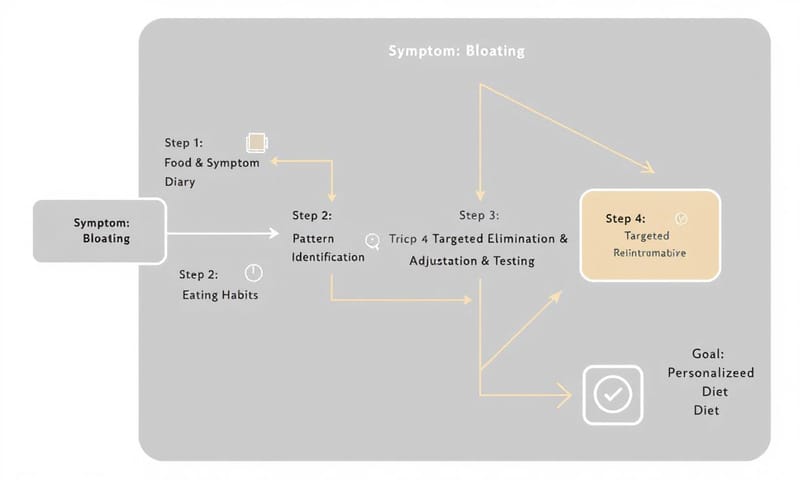

- 建立你自己的「抓兇手」系統: 與其給你一張落落長的食物清單,我更想教你怎麼做「食物日記」。這才是真正能找出你個人「地雷食物」的唯一方法。後面會有具體步驟。

- 國外建議 vs. 台灣在地飲食差異: 我會拿一些國外的資料,比如美國國家衛生研究院(NIH)的建議,跟台灣衛福部或醫師的看法做個對照。 畢竟我們的飲食習慣差很多,像是豆製品、某些蔬菜的攝取方式,理解這些差異很重要。

- 從「食物」延伸到「習慣」與「壓力」: 脹氣有時候真的不是食物的錯,而是你吃飯狼吞虎嚥、壓力太大造成的。 這部分也得聊聊,不然你再怎麼忌口也沒用。

簡單說,我希望你看完這篇,能變成自己的「腸胃偵探」,而不只是一個拿著清單,對著食物提心吊膽的病人。

戰略意涵

所以,這到底意味著什麼?我的看法是,你應該把每一次的「胃脹氣」當成一次免費的身體健康檢查。它不是敵人,而是信差。這個信差在告訴你幾件事:

- 你的腸道菌叢可能失衡了: 某些食物之所以會產氣,是因為它們被腸道裡的細菌拿去發酵了。如果產氣特別嚴重,可能代表你的腸道菌相不夠健康。

- 你的消化酵素可能不夠力: 像是乳糖不耐症就是最典型的例子,身體缺少分解乳糖的酵素,所以牛奶一喝下去,腸道細菌就開派對了。 這也可能發生在其他種類的食物上。

- 你的進食習慣正在傷害你: 你吃飯是不是都配手機、配電腦?邊吃邊講話?吃太快?這些習慣會讓你吞下大量空氣,這跟吃什麼一點關係都沒有,純粹是物理性的問題。

- 你的身體可能在發出更深層的警訊: 如果脹氣問題非常頻繁且嚴重,甚至伴隨體重減輕、腹痛等症狀,那就不只是飲食問題了。 根據中國醫藥大學附設醫院的資料,高達75%的胃脹氣屬於功能性消化不良,但還是有25%可能跟結構性病變有關。 這時候就該去找醫生好好檢查,而不是自己當鍵盤醫生。

所以你看,脹氣這個小症狀,背後牽扯到菌叢、酵素、生活習慣甚至潛在疾病。把它搞懂,你對自己身體的了解會提升一個檔次。這才是最有價值的地方。

怎麼做?建立你的「飲食與症狀日誌」

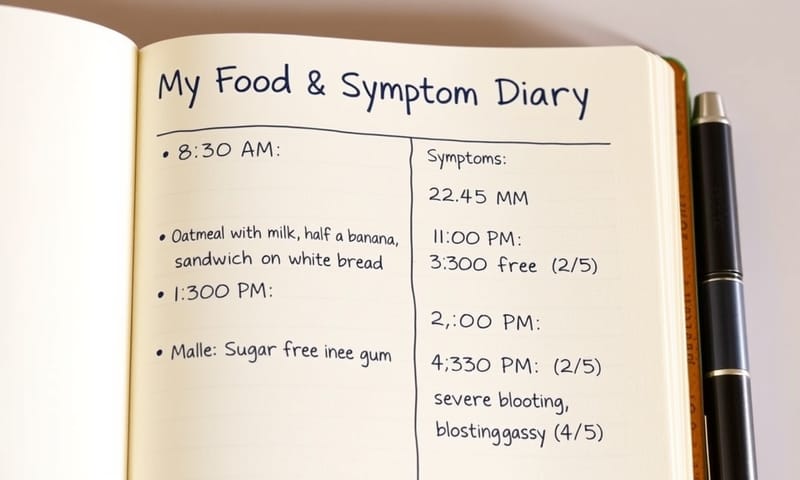

好了,理論講完,來講點實際的。要找出到底是誰在你的肚子裡搗蛋,最有效的方法就是寫日誌。別嫌煩,這大概是你花過最值得的時間。你只需要一本筆記本和一支筆,或是用手機的備忘錄App就好。

第一步:記錄所有吃下的東西(誠實點!)

從今天開始,把你放進嘴裡的每一口東西都記下來。對,是「每一口」。包含正餐、零食、飲料、口香糖...全部都要。格式大概像這樣:

- 時間: 幾點幾分吃的。

- 食物/飲料: 具體內容物是什麼?例如,不要只寫「三明治」,要寫「全麥吐司、起司、火腿、生菜、美乃滋」。

- 份量: 大概吃了多少?用「一碗」、「半個」、「三片」這種方式描述。

- 當下的情境: 你是在趕時間嗎?邊工作邊吃?還是很放鬆地吃?

第二步:記錄你的所有症狀

在同一天,記錄下任何跟腸胃有關的感覺。不只是脹氣。

- 時間: 症狀什麼時候出現的?

- 症狀描述: 是上腹部脹?還是整個肚子都脹?是悶脹還是會痛?有打嗝嗎?放屁多嗎?味道重嗎?有腹瀉或便秘嗎?

- 嚴重程度: 用1到5分來評分,1是輕微,5是嚴重到影響生活。

第三步:連續記錄至少一到兩週,然後找規律

連續記錄幾天後,你就可以開始當偵探了。把你的日誌攤開,找找看有沒有什麼關聯性。例如:

- 「奇怪,我每次喝完拿鐵(牛奶+咖啡),下午肚子就特別脹。」 → 兇手可能是乳糖。

- 「我發現只要中午吃了有洋蔥跟大蒜的義大利麵,整個下午都會很不舒服。」 → 兇手可能是果聚糖(FODMAP的一種)。

- 「其實我吃什麼都還好,但只要那天工作特別忙、吃飯特別趕,就一定會脹氣。」 → 兇手根本不是食物,而是你的進食習慣和壓力。

透過這個過程,你會慢慢描繪出你個人的「地雷圖」。這比任何網路上的通用清單都來得準確。找到可能的嫌疑犯後,你可以試著暫停吃那樣東西一週,看看症狀有沒有改善。這就是所謂的「排除飲食法」。

常見產氣食物分析:不只是豆類和牛奶

雖然我強調個人化很重要,但了解一些常見的「產氣大戶」還是有幫助的。這些食物的共通點,很多都跟一種叫做「FODMAPs」的短鏈碳水化合物有關。 簡單來說,這些東西人體小腸很難吸收,所以它們會直接進到大腸,變成腸道細菌的美食,細菌一發酵,就產生一堆氣體。

底下我整理一個比較口語化的表格,把這些食物分類一下,讓你更有概念。

| FODMAP 類型 | 常見食物代表 | 我的口語化解釋 |

|---|---|---|

| 寡糖 (Oligosaccharides) - 果聚糖 (Fructans) - 半乳寡糖 (GOS) |

小麥、洋蔥、大蒜、韭菜、蘆筍;黃豆、扁豆、鷹嘴豆等豆類。 | 頭號戰犯。 蔥、蒜、洋蔥根本是台灣料理的靈魂,超難避開。豆類也很營養,但對某些人來說,吃完真的直接變身噴射機。 |

| 雙醣 (Disaccharides) - 乳糖 (Lactose) |

牛奶、優格、軟質起司、冰淇淋。 | 亞洲人很多都有乳糖不耐,這大家比較熟。有趣的是,有些人喝牛奶會脹氣,但吃優格或硬質起司就還好,因為發酵過程會分解掉部分乳糖。 |

| 單醣 (Monosaccharides) - 果糖 (Fructose) |

蜂蜜、蘋果、芒果、西瓜、高果糖玉米糖漿。 | 沒錯,就是這些超甜的「健康水果」。 當你一次吃太多,或是腸道對果糖吸收能力比較差,就會出事。手搖飲裡的果糖更是大魔王。 |

| 多元醇 (Polyols) - 山梨糖醇、木糖醇等 |

無糖口香糖、零卡飲料、某些牙膏、還有一些水果(如:梨、桃子、酪梨)。 | 這傢伙是隱藏魔王!很多人脹氣找不到原因,結果發現是每天嚼的無糖口香糖或喝的零卡可樂在作怪。因為這些「醇」類,人體根本無法消化。 |

在地觀點 vs. 國際建議:糯米與豆製品的愛恨情仇

這部分就很有趣了。國外的飲食建議,例如美國國家糖尿病、消化和腎臟疾病研究所(NIDDK)的指引,會特別強調小麥、乳製品和某些高FODMAP水果。 這當然也適用於台灣。但我們的飲食文化有一些特別的地方需要注意。

比如說,糯米。根據衛福部桃園醫院醫師的觀察,桃園地區消化不良跟胃脹氣比率偏高,可能就跟客家飲食中較常使用糯米有關,例如麻糬、菜包等。 糯米因為其支鏈澱粉結構,對某些人來說確實比較難消化。

另外一個就是豆製品。黃豆本身是高FODMAP食物。 但在台灣,我們吃的不是單純的黃豆,而是經過各種加工的豆腐、豆干、豆漿。傳統硬豆腐在製作過程中,部分寡糖會流失到水裡,所以它的FODMAP含量比豆漿或軟豆腐來得低。 這就是為什麼有些人喝豆漿會脹氣,但吃豆腐就沒事。這是在看國外清單時不會注意到的細節。

相對的,台灣衛福部食藥署的建議就比較貼近我們的生活,他們會提醒高油高糖的食物、暴飲暴食的習慣,以及如何透過細嚼慢嚥來改善。 這些生活習慣的調整,有時候比嚴格忌口更重要、也更容易執行。

常見錯誤與修正

在自己當偵探的路上,很多人常會犯一些錯,結果繞了一大圈問題還是沒解決。

- 錯誤一:一次戒掉所有「壞食物」。

很多人看完網路文章,就把豆類、奶類、十字花科蔬菜、所有含麩質的東西全部戒了。結果呢?你根本不知道到底是誰在影響你。而且這樣吃,營養很容易不均衡。修正:一次只測試一種或一類食物。例如,先從戒奶製品一週開始,觀察身體反應。如果沒改善,再把奶製品加回來,換成測試戒掉小麥製品。 - 錯誤二:只注意吃了什麼,沒注意怎麼吃。

你可能很小心地避開了所有產氣食物,但吃飯時間只有十分鐘,三口併兩口吞下肚。這樣就算你吃的是白米飯,一樣會脹氣,因為你吞了太多空氣。修正:把吃飯時間拉長到至少20分鐘。專心吃,每一口都多嚼幾下。試試看「乾濕分離」,吃飯時少喝湯湯水水。 - 錯誤三:把「健康食物」當成免死金牌。

「我今天吃得很健康啊!就一盤花椰菜、地瓜,還有一顆蘋果。」聽起來超棒,但對FODMAP敏感的人來說,這簡直是「產氣全餐」。花椰菜是十字花科,地瓜是高纖維澱粉,蘋果是高果糖...。 修正:理解沒有絕對的「好」或「壞」食物,只有「適不適合現在的你」。如果處在脹氣的急性期,就算是健康的蔬菜水果,也需要挑著吃。可以先把花椰菜換成菠菜或小黃瓜,蘋果換成份量少的藍莓或奇異果。

總之,保持耐心,用科學精神對待自己的身體,慢慢來,比較快。

好了,說了這麼多,我想知道你的想法。在這些常見的產氣食物中,哪一樣最讓你驚訝?

在你心目中,最意想不到的「脹氣元兇」是?

在下面留言分享你的選擇,或是有沒有其他讓你一吃就脹氣的「個人地雷」!