最近有點煩惱,家人吃不下飯怎麼辦?

嘿,大家好!最近我們家裡有點小狀況,就是長輩動完一個小手術後,整個胃口超差,幾乎什麼都吃不下。看他這樣沒精神,真的很讓人擔心欸。你煮了魚湯、蒸蛋,各種想得到的軟爛食物,他都只吃兩口就搖頭... 😩

這種情況,不管是術後恢復期,還是家裡有年紀大的長輩,其實都蠻常見的。人一旦沒食慾,營養跟不上,體力就會掉很快,恢復得也慢。所以我就花了點時間,研究了一下這種「非常時期」到底該怎麼補充營養,特別是那些喝的液態營養品,今天就來跟大家聊聊我的心得。

先說結論:液態營養品是過渡期的好幫手,但不是仙丹

簡單講,當一個人真的沒辦法正常吃飯的時候,這些市售的液態營養品就是一個很方便的「營養橋樑」。它可以確保身體能快速獲得基本的熱量和蛋白質,避免體力崩盤。但它終究是個過渡方案,最終目標還是要回到能從天然食物正常吃飯的狀態。所以,別把它當成可以完全取代三餐的仙丹妙藥喔!

市面上的營養品五花八門,到底差在哪?

一走進藥局或大賣場,哇~那整排的瓶瓶罐罐真的會讓人選擇困難症發作。什麼安素、完膳、益力壯...品牌超多。 但先別管品牌,我覺得更重要的是要先看懂它們的「類型」。大致上可以分成兩大類:

- 均衡營養配方:這就像是把一頓「均衡的飯菜」打成汁。裡面有蛋白質、碳水、脂肪,還有各種維生素跟礦物質。 適合大部分食慾不振、但沒有特殊疾病的人,當作暫時的營養補充。

- 特殊疾病配方:這種就是「客製化套餐」了。例如專門給糖尿病患(通常是低GI)、腎臟病患(可能要限制蛋白質或電解質)或癌症病患(可能需要更高熱量和蛋白質)的配方。 這種就**千萬不要自己亂買**!一定要經過醫生或營養師評估後再使用,不然可能會造成身體負擔。

我自己是覺得,如果只是像術後短期吃不下,或是長輩偶爾胃口不好,先從「均衡營養配方」來理解和考慮是比較安全的方向。

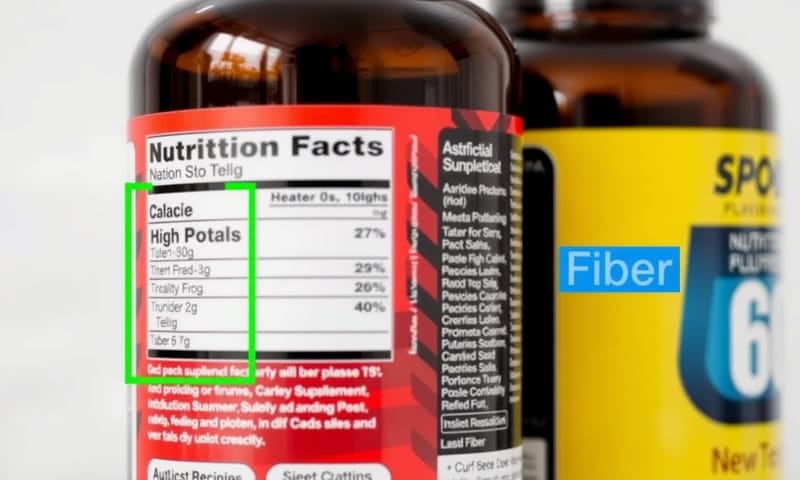

解密營養標示:像玩偵探遊戲一樣找出關鍵數字

好,決定了要看哪一類之後,下一步就是翻到瓶身後面看營養標示。這堆數字看起來很頭大,但其實只要抓住幾個重點就好。 我自己會特別看這三樣:

- 熱量 (Calories):這是最基本的能量來源。如果一個人連基本活動的熱量都不夠,就會開始消耗肌肉,越來越虛弱。術後恢復期,熱量需求甚至可能比平常更高喔。

- 蛋白質 (Protein):這個超重要!蛋白質是修復身體組織、長肌肉、維持免疫力的關鍵原料。 特別是術後傷口癒合,或是要預防長輩肌少症,蛋白質絕對是重中之重。

- 其他關鍵字:可以稍微留意一下有沒有加「纖維」(幫助腸胃蠕動)、特定的維生素(例如維生素C有助傷口癒合) 或礦物質(例如鋅有助於維持食慾)。

不用去背那些複雜的每日建議攝取量,但你可以做一個簡單的比較。例如,A牌跟B牌,同樣一罐的熱量和蛋白質哪個比較高?或是哪個有加纖維?這樣就能有個基本的概念。

老實說...那個味道,真的不是人人能接受

這點大概是所有官方說明都不會跟你講的...就是很多營養品,都有一股特殊的「鐵味」或甜到發膩的味道。我家長輩就是喝了一口就皺眉頭說「這是藥水的味道吧!」😂

這真的是最大的挑戰!東西再營養,喝不下去也沒用。我後來問了一些朋友和自己試了一下,發現幾個小撇步也許可以改善:

- 冰鎮後再喝:冰涼的口感可以稍微壓過那股怪味。

- 用吸管喝:可以減少液體跟味蕾的接觸面積,感覺會好一點。

- 少量多餐:不要一次逼自己喝完一整罐,分成幾次喝壓力比較小。

- 加點「料」調味:如果醫生許可,可以試著加一點點無糖可可粉、或跟少量水果(像香蕉)一起用果汁機打一下。但這招一定要先確認過身體狀況是否適合喔!

對了,突然想到,有些廠牌有出不同口味,像是草莓、香草、甚至芋頭口味,可以買單罐來試試看,找到比較能接受的味道也很重要。

不只靠市售品,自製流質食物也是好選擇

當然,如果時間跟體力允許,自己做流質或半流質的食物也是非常好的選擇。 畢竟天然ㄟ尚好嘛!重點是把各種營養素打成好吞嚥、好吸收的狀態。像是:

- 濃湯:把南瓜、馬鈴薯跟雞肉一起煮爛,再用調理機打成泥,就是很棒的熱量和營養來源。

- 米漿/燕麥飲:把糙米、燕麥跟一些堅果(例如核桃、杏仁)一起打成漿,能補充到好的碳水化合物和油脂。

- 魚湯/雞湯:記得不只是喝湯,湯裡的料(魚肉、雞肉)才是蛋白質主要來源,可以把肉撈起來打成泥再加回湯裡。

我比較了一下,市售品跟自製品各有優缺點,沒有誰一定比較好,完全是看當下的需求和狀況。

| 補充方式 | 優點 | 缺點 | 我會這樣想 🤔 |

|---|---|---|---|

| 市售均衡營養品 | 超方便,開罐即飲,營養素計算精準。 | 味道可能不討喜,價格比較高,感覺像在「喝藥」。 | 真的很累或沒時間煮的時候,這是救急首選。先求有再求好! |

| 特定疾病配方 | 針對特殊需求設計,能提供精準營養支持。 | 絕對要醫囑!自己亂喝可能出問題,而且通常更貴。 | 這不是我可以自己決定的範圍,聽專業的準沒錯。 |

| 自製流質食物 (濃湯、米漿等) |

味道天然好吃,食材自己控制比較安心,有「吃飯」的感覺。 | 需要花時間準備,營養成分比較難精確計算。 | 如果狀況允許,我會盡量用自製的當主力,市售品當作餐間點心或備案。 |

國外怎麼看?跟台灣有點不一樣的小地方

我好奇查了一下美國癌症協會 (American Cancer Society) 給癌症或術後病人的營養建議,發現大方向跟台灣很像,都超級強調蛋白質和熱量。 不過有個小細節蠻有趣的,他們的文件會更常提醒民眾,要小心某些草本補充品可能會跟治療藥物產生交互作用,建議使用前一定要跟醫生討論。 這一點在台灣雖然大家也知道,但比較少看到被放在這麼前面強調。

反過來看,台灣的衛福部國健署在給銀髮族的飲食建議裡,就非常強調「在地化」和「質地調整」。 例如會提到用我們熟悉的食材,像是把蔬菜切碎、水果磨成泥,或是用蒸、煮、燉的烹調方式讓食物變軟。 這些具體的做法,對我們日常準備三餐來說,感覺更親切、也更容易執行。 簡單說,國外的指引比較像給一個大原則,而台灣的建議則更貼近我們的廚房日常,滿有趣的差異!

給長輩的特別提醒:吃不下原因很多,不只是沒胃口

對於老人家來說,吃不下飯有時候不是單純的「沒胃口」。 可能是牙口不好、假牙不合,咬不動東西;也可能是味覺退化,覺得食物吃起來都沒味道;甚至是獨自吃飯感到孤單,影響了心情。 所以除了準備營養品,多花點時間觀察和陪伴,找出根本原因,可能會更有幫助喔!像是:

- 改變食物質地:把菜切得碎一點,肉燉得爛一點。

- 用天然香料提味:多用點蔥、薑、蒜、九層塔來增加香氣,取代過多的鹽。

- 營造好的用餐氣氛:如果可以,盡量陪著一起吃飯、聊聊天,吃飯的心情會好很多。

總之,面對「吃不下」這個大魔王,液態營養品是個很棒的支援武器,但絕對不是唯一的解法。結合方便的市售品、美味的自製餐點,再加上最重要的關心和陪伴,才能打贏這場營養保衛戰! 💪

那你呢?有沒有照顧家人或自己的經驗,試過哪種方法覺得最有效?或是有沒有踩過什麼雷?在下面留言分享一下吧!搞不好你的經驗剛好可以幫到別人!🙏