嗯...最近看到那個輻射蝦的新聞,然後又扯出香料也有問題。說真的,有點麻木了。

好像每隔一陣子,就會有這種食安風暴。爆出來,大家罵一罵,官方出來安撫一下,廠商發個不痛不癢的聲明。然後呢?然後就沒有然後了。過幾天,新聞就過去了,好像什麼事都沒發生過。

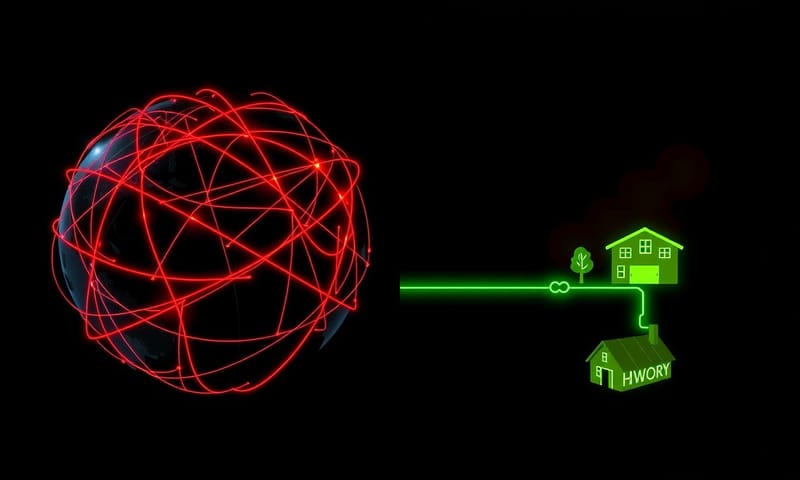

蝦子繼續賣,香料繼續進口,全球的貿易機器還是轟隆隆地運轉。但...我覺得,我們好像該停下來想一下。這真的只是倒楣,買到有問題的蝦子這麼簡單嗎?

所以...是蝦子有問題,還是我們有問題?

老實說,這已經不只是蝦子本身的問題了。也不是單一哪家公司、哪個環節沒做好。

這背後,好像反映出一個更大的系統性問題。一個把人命看成統計數字、把健康當成商品、把安全放在最後順位的系統。只要...嗯,只要利潤還在流動,其他好像都不是最重要的。

這些食安事件,就像身體發出的警訊。偶爾一次可能是意外,但如果一直發生,你可能就要懷疑,是不是整個身體的免疫系統都垮了。

追逐利潤的隱形成本,誰在付?

資本主義的邏輯...嗯,說穿了很簡單:用最低的成本,做最多的東西,賺最大的利潤。其他像是道德啊、環境啊、甚至最基本的安全,往往都是次要的。

如果廠商能用一半的價格,透過走捷徑的方式,生產一千萬磅的蝦,他們會做的。如果供應商可以在沒有嚴格檢查的情況下,把產品鋪到全世界的貨架上,他們也會做的。等到最後一關才被抓到,整個系統也只會兩手一攤說:哎呀,意外嘛。

但這些「意外」從來都不是在真空中發生的。它們會發生,是因為整個系統的誘因就出了問題。當整個社會的組織原則,都變成對利潤無止盡的追求時,輻射蝦就不是什麼異常,而是一個...必然的結果。遲早會發生,只是看發生在哪裡而已。

聽起來很方便的「全球化」,其實是個賭局

你看我們現在的餐桌。可能吃著印尼的蝦、印度的米、巴西的牛肉,還有來自十幾個國家的香料。表面上,這聽起來是全球化的勝利。世界變得好豐富、好多選擇。

但掀開來看,底下是另一回事。食物被運送幾千幾萬公里,不是因為它比較健康或安全,只是因為它比較「便宜」。為了讓貨物順利出口,法規可以被扭曲、被忽略,甚至直接偽造。我們這些消費者,根本不知道食物從哪來,用了什麼化學物質,或我們吞下了什麼看不見的風險。

這個系統稱之為「效率」。但我自己是覺得...這更像是一種「有組織的全球性疏忽」。你把信任交給一個你完全不了解的漫長鏈條,這本身就是一場賭博。

說到這個,這也是在地小農或是一些有做源頭管理的品牌,存在的價值吧。在台灣,我們經歷過太多次食安風暴了,從塑化劑到地溝油,大家其實心裡都有個底。所以像是「產銷履歷」這種東西才會慢慢被重視。

這跟美國那種很依賴大通路、大品牌的消費習慣很不一樣。他們可能相信 FDA (美國食品藥物管理局) 會把關,但事實證明,這個網子太大了,總有魚會漏出去。我們這邊呢,好像...嗯,大家更傾向於相信自己眼睛看得到的、小範圍的、可追溯的東西。算是被騙怕了吧。

我簡單做了個比較,大概是這種感覺:

| 比較項目 | 全球化食材 | 在地小農食材 |

|---|---|---|

| 價格 | 通常比較便宜。畢竟是大量生產、壓低成本的結果。 | 可能會貴一點。畢竟人力、土地成本都在那,沒法規模化。 |

| 透明度 | 很低。從產地到你手上,中間轉了幾手,誰知道?標示...參考用吧。 | 相對高很多。你甚至可以直接跟生產者對話,或去產地看。 |

| 風險 | 比較高。鏈條太長,一個環節出錯就全完了。而且法規標準各國不一。 | 比較低。不是說完全沒風險,但至少鏈條短,出問題比較好追。 |

| 多樣性 | 超級多。你可以買到世界各地的東西,這點沒話說。 | 受限於季節和地理。你只能買到「當季」、「當地」有的東西。 |

安全變成奢侈品,這不太對吧?

這整件事裡面,我覺得最諷刺的一點是:在現在這個系統裡,食安好像從來不是基本保障,反而變成一種特權。

如果你經濟狀況不錯,你可以選擇有機、在地、有認證的產品,你花錢,去買一個「比較安心」的機會。但如果你的生活是月光族,每天為了下一餐掙扎,你只能選擇最便宜的選項。而最便宜的,往往就是風險最高的。

這不是意外,這是一種結構性的問題。一個不成文的階級體系。有錢人可以花錢為自己多買一點點安全,而其他人,就變成了全球貿易體系下,各種潛在毒物的白老鼠。

我自己覺得啦...這不是崩壞,是「信任破產」

有些人很喜歡用「資本主義崩壞」這種很激烈的詞。好像未來某一天,會有暴動、政府垮台之類的大事發生。

但...我自己是覺得,崩壞不一定總是那麼戲劇化。有時候,它更像是一種安靜的侵蝕。是信任感的慢慢流失,是每天都感覺到「這個系統好像不再為我們服務了」的那種無力感。

當大家開始問:「我吃的東西到底還能不能信?」——這就是一種崩壞。

當整個世代的人,比他們的父母輩更焦慮、更不信任周遭的一切——這也是一種崩壞。

當大公司把罰款只當成「做生意的成本之一」,而消費者卻要用健康付出代價時——這就是最實際的崩壞。等一下,好像有貓在抓門。到底是誰又把牠關在門外了。

總之,所謂的崩壞,可能不是未來式。它早就已經在這裡了,只是用一種很日常、很瑣碎的方式在發生。輻射蝦,不過是這棟信任破產的建築上,掉下來的又一塊水泥塊而已。

那...我們能幹嘛?好像也只能...

每次聊到這裡,都會覺得很無力。那到底能怎麼辦?如果整個系統都有問題,我們這些小螺絲釘能改變什麼?

我沒有什麼偉大的答案。革命什麼的,太遙遠了。

可能,答案就是從拒絕那個「利潤至上」的邏輯開始吧。在我們自己的生活中。選擇支持那些我們信得過的、願意負責任的生產者,即使那要多花一點錢、多花一點心力。多看看產地標示,多了解食物的來源...雖然有時候覺得,唉,防不勝防。

我們需要一個把健康放在利潤前面的系統。但這個系統不會自己從天上掉下來。它得靠我們每一次的消費選擇、每一次的質疑、每一次對「理所當然」的反抗,去慢慢地...嗯,把它「喬」出來。

在那天到來之前,我們盤子裡的每一隻蝦,或許都不再只是豐盛的象徵。它是一個提醒,提醒我們這個世界的根基,已經變得有多麼不值得信任。

說了這麼多,也想問問你。你現在買東西,會特別花時間去看產地和成分嗎?還是覺得算了,太麻煩了,防不勝防?