立刻行動清單 - 快速掌握色胺酸保健食品挑選與搭配,避開過敏與副作用

- 檢查產品包裝是否明確標示單日色胺酸含量400–1000毫克。

劑量透明方便自我調整,避免過量或無效,減少不必要風險。

- 列出成分表,看有無B群、鎂、GABA等協同營養素一同搭配。

複方組合提升吸收效率,幫助睡眠與情緒穩定更明顯。

- 諮詢專業人士並查驗品牌是否具備第三方安全認證。

降低買到摻雜物或違規添加品機率,更適合長期補充。

- 選購前預留7天觀察自身是否對新產品出現過敏反應。

`短期試用`可及早發現不適,不必冒險全盒吃完才停用。

醫師與營養師的分歧共識:色胺酸補充觀點

臨床門診裡,有時候會看到醫師和營養師在談色胺酸(Tryptophan,或者你也可以叫它色氨酸)的時候,關注點其實各不相同。嗯,我有點忘記那天是哪位醫師說的,他們總是比較在意攝取量這件事,還有那些令人頭痛的潛在副作用。像對於長時間高劑量補充這種事情,其實常常被討論,但大家真的都注意到了嗎?大概吧。有些醫生更會去提到藥物交互作用,講得好像每一個人都有機會踩到地雷似的,好啦,也不是沒有道理。

說著說著我想到早餐吃什麼了,不過還是先拉回來。營養師則習慣提醒患者要把色胺酸當作整體膳食的一部分,不太會推特定某款補充品;他們覺得啊,要跟飲食均衡、生活作息一起調整,那才算全人管理策略。唉,不只一次聽他們強調這點。

忽然間想起昨天有人問我補充單一營養素到底有沒有用——欸,其實答案很模糊啦。在專業角度下,只靠單一成分好像沒辦法給身體帶來預期中的效果吧,多方綜合思考才比較貼近每個人的健康需求。不知道你是不是也有類似困惑?反正結論差不多就這樣。

說著說著我想到早餐吃什麼了,不過還是先拉回來。營養師則習慣提醒患者要把色胺酸當作整體膳食的一部分,不太會推特定某款補充品;他們覺得啊,要跟飲食均衡、生活作息一起調整,那才算全人管理策略。唉,不只一次聽他們強調這點。

忽然間想起昨天有人問我補充單一營養素到底有沒有用——欸,其實答案很模糊啦。在專業角度下,只靠單一成分好像沒辦法給身體帶來預期中的效果吧,多方綜合思考才比較貼近每個人的健康需求。不知道你是不是也有類似困惑?反正結論差不多就這樣。

輪班、熬夜?透明標示才是選購第一步

壓力真的很大,生活也不知道為什麼老是趕著跑,結果就是大家都睡不好,這種事應該早已經見怪不怪吧。嗯,不只是我說的——根據衛福部的調查,其實那些輪班啊、常常熬夜的人,他們情緒起伏、還有睡眠障礙的比例,比一般人要高出不少。有時候會突然想到自己好像也快變成這樣的人了,唉,但話題扯遠了。

對於這類族群來講,想靠補充色胺酸來改善身心,好像變成一種顯而易見的需求。可是啊,人總會猶豫吧?在挑選保健品時,有些人擔心體質是不是會很容易就過敏,又或者錢包有限,所以看產品標示跟來源權威性就變得格外重要。偶爾網路上隨便看到推薦,就忍不住跟風買下去——這個行為坦白說挺常見,我自己有時候也手癢亂下單,但其實搞不好我們真正需要的完全不是那個東西。

想清楚自身作息還有身體目前到底怎麼樣,再確定自己補充色胺酸是為了什麼,其實才是避免浪費錢、買了一堆沒用東西的重要步驟。我忽然想到昨天差點又亂買一罐維他命,好險剛好被朋友提醒才停手。不過總之啦,在琳瑯滿目的產品面前,先認識自己的狀況,也許才是真正能幫助自己的做法吧。

對於這類族群來講,想靠補充色胺酸來改善身心,好像變成一種顯而易見的需求。可是啊,人總會猶豫吧?在挑選保健品時,有些人擔心體質是不是會很容易就過敏,又或者錢包有限,所以看產品標示跟來源權威性就變得格外重要。偶爾網路上隨便看到推薦,就忍不住跟風買下去——這個行為坦白說挺常見,我自己有時候也手癢亂下單,但其實搞不好我們真正需要的完全不是那個東西。

想清楚自身作息還有身體目前到底怎麼樣,再確定自己補充色胺酸是為了什麼,其實才是避免浪費錢、買了一堆沒用東西的重要步驟。我忽然想到昨天差點又亂買一罐維他命,好險剛好被朋友提醒才停手。不過總之啦,在琳瑯滿目的產品面前,先認識自己的狀況,也許才是真正能幫助自己的做法吧。

Comparison Table:

| 結論 | 建議 |

|---|---|

| 色胺酸補充雖有助於改善睡眠,但效果因人而異,長期過量可能對肝腎造成負擔。 | 建議每日攝取400-1000毫克,並注意不要超過此範圍。 |

| 單靠色胺酸無法解決失眠問題,應結合生活作息調整。 | 避免晚上使用電子產品,保持良好的作息規律。 |

| 搭配B群或鎂可提升情緒穩定度,有部分人會感受到更明顯的改善。 | 考慮同時補充這些營養素以增強效果。 |

| 選擇保健品時需確認品牌可信度與檢驗報告,以確保產品質量及安全性。 | 優先選擇有第三方檢驗證書的品牌,避免購買標示不清的產品。 |

| 監控自己的睡眠和情緒狀況,可以幫助找到最適合自己的補充方案。 | 使用自我記錄工具持續追蹤至少兩週,並考慮諮詢專業人士意見。 |

單吃沒感覺,B群鎂碳水搭配原來這麼重要

最早聽到人家說色胺酸對睡眠有幫助,其實我也就是傻傻地照瓶子後面寫的吃法單獨吞,結果…老實說那陣子沒什麼特別感覺。唉,大概只是心理作用吧?直到後來我在網路社群亂逛,偶然看到一堆人分享自己的經驗,他們講到如果色胺酸跟B群、鎂,還有飯後隨手抓個小點心搭配起來,好像效果會比較明顯。我本來半信半疑,不過想著反正試試又不會怎樣,就開始習慣晚餐二十分鐘後隨便吃片全麥土司,再補色胺酸和B群複方——結果這樣連續好幾天晚上睡前真的比較容易入睡,腦袋裡的碎念好像也沒以前那麼吵了。

嗯……話說回來,有朋友之前就單純靠色胺酸膠囊,但其實變化有限;可是他如果再加點鎂粉或者乾脆飯後剝顆水果,好像心情整體也安穩不少。有時候自己都搞不太懂,到底是組合奏效還是只是錯覺?但總之這些例子慢慢讓我意識到,其實不是只要產品選對,用法上的一些細節或許更關鍵。新手最常犯的錯,就是以為按步驟就能見效,結果等半天卻發現失望而歸。啊,我當初也是其中之一啦。不過稍微調一下搭配方式,有可能對睡眠品質或鬆弛情緒多一點正面的體驗吧?嗯,也許啦,但誰知道呢……

嗯……話說回來,有朋友之前就單純靠色胺酸膠囊,但其實變化有限;可是他如果再加點鎂粉或者乾脆飯後剝顆水果,好像心情整體也安穩不少。有時候自己都搞不太懂,到底是組合奏效還是只是錯覺?但總之這些例子慢慢讓我意識到,其實不是只要產品選對,用法上的一些細節或許更關鍵。新手最常犯的錯,就是以為按步驟就能見效,結果等半天卻發現失望而歸。啊,我當初也是其中之一啦。不過稍微調一下搭配方式,有可能對睡眠品質或鬆弛情緒多一點正面的體驗吧?嗯,也許啦,但誰知道呢……

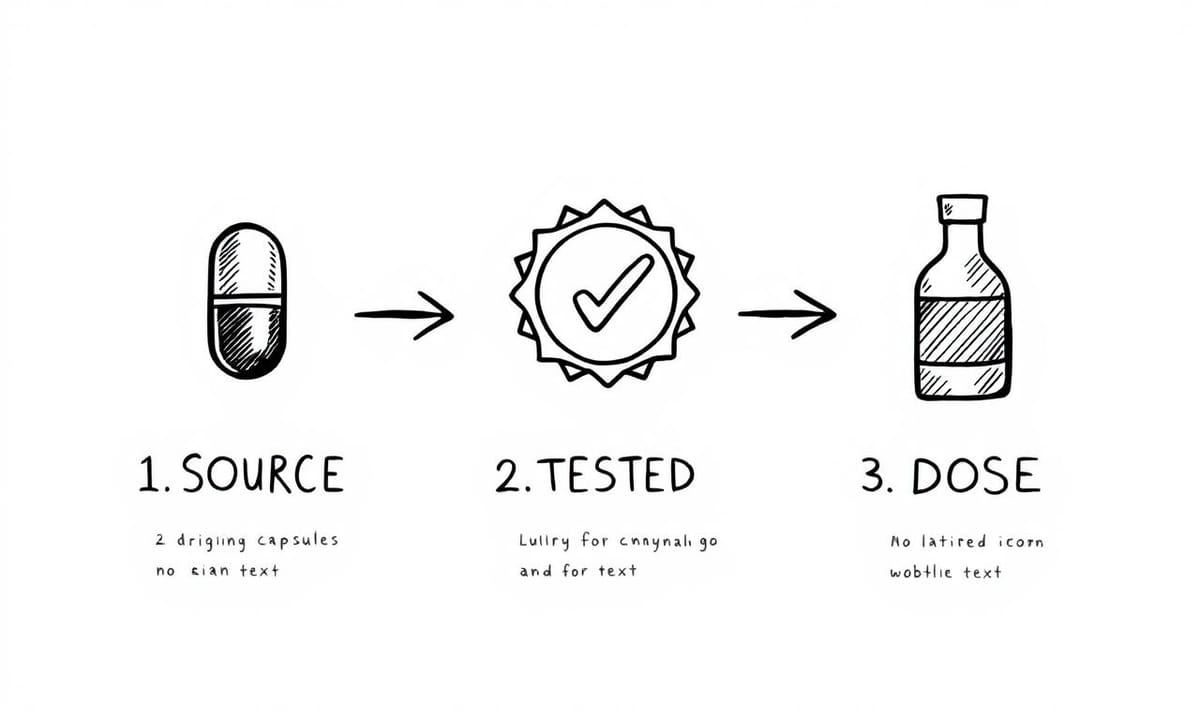

從成分到劑量:挑色胺酸保健品不踩雷指南

藥師之前說過,選色胺酸膠囊的時候記得一定要先瞄一下外包裝,其實有些資訊藏得很深,像是原料來源、製造地點這種東西,有時就縮在角落,很容易一不留神就沒看到。嗯……突然想到上次我差點買錯,好吧,拉回來。第三方檢驗報告這件事也有點麻煩,不是每個廠商都會主動貼出來,但是只要看到什麼「已通過檢驗」或那種認證標章,大致上心裡可以稍微多一層把關的感覺。

至於含量嘛,市面上的品牌大部分都是抓在兩三百毫克到五百上下,那是因為歐美那邊建議攝取範圍本來就在這個數字附近(美國FDA最近幾年才小幅度修正而已)。其實吃太多並不會比較快見效,我記得有人誤以為加碼就是更有效,結果頭暈腸胃亂七八糟,一問之下劑量超標還會讓情緒波動加劇。唉,有夠折騰。所以挑產品跟怎麼服用真的不能只照表操課,有些安全界線該顧還是要顧,不然吃壞肚子誰管你啊?

至於含量嘛,市面上的品牌大部分都是抓在兩三百毫克到五百上下,那是因為歐美那邊建議攝取範圍本來就在這個數字附近(美國FDA最近幾年才小幅度修正而已)。其實吃太多並不會比較快見效,我記得有人誤以為加碼就是更有效,結果頭暈腸胃亂七八糟,一問之下劑量超標還會讓情緒波動加劇。唉,有夠折騰。所以挑產品跟怎麼服用真的不能只照表操課,有些安全界線該顧還是要顧,不然吃壞肚子誰管你啊?

高蛋白阻礙吸收?低蛋白碳水組合小技巧

臨床營養這領域啊,色胺酸究竟能不能順利鑽進腦袋裡,老實說——跟你吃什麼東西關係還挺大。嗯,有時候會忍不住想:「為什麼人類吃飯這件事要搞那麼複雜?」不過拉回來。舉個例子好了,你如果同時吃了高蛋白餐,像是那種一大堆肉或乳製品的組合,結果就是色胺酸得和其他一群胺基酸在腦門外面擠著排隊一起搶位子(真的很像捷運早上六點半)。於是吸收效率就下降了。

唉,但有趣的是,如果你把色胺酸補充品配著低蛋白、再加點少量碳水化合物的小零嘴下肚,比方說隨便拿片吐司或者飯後啃兩口小餅乾,大抵上它們進到腦內的通道就比較暢通無阻。據說這樣反而更能幫助神經遞質生成,不知道是不是心理作用,不過科學上倒是常常被提起。

市面上的確有不少人堅信空腹吞最有效,可現實往往打臉:很多人反應吸收效果差強人意,有些甚至直接覺得反胃、難受。欸,我自己試過也不是特別舒服啦。所以其實正確作法應該是在主餐之後,也就是血糖還沒整個衝高又掉下來的時候,用簡單的小點心輔助攝取;嗯,中間突然想到以前拼命加肉加奶,其實效果也沒有預期好……總之,同步搭配大量肉類或乳製品,多半會削弱色胺酸補充的效益。

講白一點吧,這種飲食調整方式並不算太難操作,而且比較容易持續維持下去。不曉得是不是因為流程簡單,或純粹大家懶得折騰自己?噢,好像離題了——但話又說回來,只要掌握對的方法,大部分人在日常生活中都能讓自己的營養攝取變得更妥當罷了。

唉,但有趣的是,如果你把色胺酸補充品配著低蛋白、再加點少量碳水化合物的小零嘴下肚,比方說隨便拿片吐司或者飯後啃兩口小餅乾,大抵上它們進到腦內的通道就比較暢通無阻。據說這樣反而更能幫助神經遞質生成,不知道是不是心理作用,不過科學上倒是常常被提起。

市面上的確有不少人堅信空腹吞最有效,可現實往往打臉:很多人反應吸收效果差強人意,有些甚至直接覺得反胃、難受。欸,我自己試過也不是特別舒服啦。所以其實正確作法應該是在主餐之後,也就是血糖還沒整個衝高又掉下來的時候,用簡單的小點心輔助攝取;嗯,中間突然想到以前拼命加肉加奶,其實效果也沒有預期好……總之,同步搭配大量肉類或乳製品,多半會削弱色胺酸補充的效益。

講白一點吧,這種飲食調整方式並不算太難操作,而且比較容易持續維持下去。不曉得是不是因為流程簡單,或純粹大家懶得折騰自己?噢,好像離題了——但話又說回來,只要掌握對的方法,大部分人在日常生活中都能讓自己的營養攝取變得更妥當罷了。

天然安眠藥迷思破解—副作用和生活調整不能少

衛福部近年的資料喔,講到失眠這件事——我自己偶爾也睡不好啦。嗯,數字擺在那兒:真的只有極少數的失眠患者會單靠補充色胺酸來對抗睡不著,聽起來有點孤注一擲。然後你以為這方法很靈嗎?其實長期下來,好像效果沒想像中神奇。欸,有人說市面那些「天然安眠藥」廣告很吸引人,但仔細想想…裡頭的盲點真的不少。

很多人只顧著吞色胺酸,就覺得能一夜好眠,其實大多只是換得短暫、甚至只有微妙的改善——唉,有時候我看到朋友這樣,也只能搖搖頭。但說到底,正確做法應該是同時動點腦筋調整作息啦,再加上別讓自己晚上一直用腦或者滑手機,那個藍光也是罪魁禍首嘛!啊差點離題,我本來要說的是,要配合飲食管理才比較靠譜。

可是偏偏有人陷進錯誤觀念裡,還猛加劑量,自以為能補救結果搞壞肝腎代謝;更慘的是,有些人又吞鎮靜劑又吃抗憂鬱處方,但完全忽略了藥物之間可能互相干擾,副作用就悄悄找上門了。有時想到這些案例,不禁有點無奈。

唉呦,相較於那種鋌而走險亂吃東西的方法,如果願意慢慢修正生活型態(雖然蠻煩的),但更能穩定維持睡眠品質跟安全性吧?總之,不管大家最後決定試什麼產品、或用哪種方式,都建議從整體健康去思考是不是合理,而不是賭上一顆希望某種成分馬上生效……講著講著,又開始懷疑人生了。不過真的就是這樣啊!

很多人只顧著吞色胺酸,就覺得能一夜好眠,其實大多只是換得短暫、甚至只有微妙的改善——唉,有時候我看到朋友這樣,也只能搖搖頭。但說到底,正確做法應該是同時動點腦筋調整作息啦,再加上別讓自己晚上一直用腦或者滑手機,那個藍光也是罪魁禍首嘛!啊差點離題,我本來要說的是,要配合飲食管理才比較靠譜。

可是偏偏有人陷進錯誤觀念裡,還猛加劑量,自以為能補救結果搞壞肝腎代謝;更慘的是,有些人又吞鎮靜劑又吃抗憂鬱處方,但完全忽略了藥物之間可能互相干擾,副作用就悄悄找上門了。有時想到這些案例,不禁有點無奈。

唉呦,相較於那種鋌而走險亂吃東西的方法,如果願意慢慢修正生活型態(雖然蠻煩的),但更能穩定維持睡眠品質跟安全性吧?總之,不管大家最後決定試什麼產品、或用哪種方式,都建議從整體健康去思考是不是合理,而不是賭上一顆希望某種成分馬上生效……講著講著,又開始懷疑人生了。不過真的就是這樣啊!

400-1000毫克有效範圍,協同營養素助攻情緒穩定

最近翻了一些歐洲臨床營養的資料,像2022年德國醫學中心出的那份報告——嗯,好像每次看到這種機構名字都會想:他們辦公室裡是不是也很冷?不過回到重點,他們整理說每天大概攝取四百到一千毫克L-色胺酸,有部分受試者真的在入睡速度上有明顯進步,夜間醒來的次數也變少。可是超過這個範圍,好像肝腎會開始吃不消,不舒服的情形變多。唉,搞得人挺矛盾的。

而且他們還發現,如果同時補B群或鎂,大約一成到兩成的人情緒穩定度會再提升一些。欸,我突然想到前幾天超市打折,那些維生素區永遠擠滿人,到底誰真的知道自己該補什麼啊?算了扯遠了。總之,這類核心數據其實能幫消費者比較清楚地判斷到底有沒有用,也讓大家知道單純只靠某一種成分可能沒什麼神奇效果,劑量跟搭配方式都還是要考慮一下,大概就這樣吧。

而且他們還發現,如果同時補B群或鎂,大約一成到兩成的人情緒穩定度會再提升一些。欸,我突然想到前幾天超市打折,那些維生素區永遠擠滿人,到底誰真的知道自己該補什麼啊?算了扯遠了。總之,這類核心數據其實能幫消費者比較清楚地判斷到底有沒有用,也讓大家知道單純只靠某一種成分可能沒什麼神奇效果,劑量跟搭配方式都還是要考慮一下,大概就這樣吧。

資料來源:

- 【實證營養學】幫助入睡飲食法?10大色胺酸食物與吃法深度解析

Pub.: 2025-05-13 | Upd.: 2025-05-28 - 全球与中国L-色氨酸市场规模分析及行业发展趋势研究报告(2025 ...

- 【實證營養學】色胺酸是什麼?四大色胺酸功效、副作用深度整理

- 以色胺酸補充劑改善輪班人員睡眠品質之探討

- 色胺酸真的能幫助入睡嗎?色胺酸完全指南:支持睡眠品質的天然助 ...

Pub.: 2025-06-05 | Upd.: 2025-06-26

不只是睡眠問題,色胺酸背後複雜生理路徑解析

唉,記得以前在營養學院有人說過一句話:「色胺酸不是單純拿來睡覺的東西。」這話有點道理啦。其實它被寫進教科書的次數多到數不清,每每提及就不只是跟情緒、快樂相關,還拉扯到什麼免疫力啊、連思考清楚都有點關係。有時看到外面網路或健康講座都只挑一個方面狂講,好像其他功能就不存在似的。嗯,我有時候也會懷疑這些資料是不是太單一。

來源部分更是雜亂到爆——豆類、堅果這種天然飲食裡本來就有色胺酸,然後還冒出一堆濃縮產品。吸收比例?差異超級大。反正,有些人光衝著高劑量補充品吃,根本沒顧慮平常三餐已經快吃夠;但另一種狀況,比如說你作息整個亂掉、蛋白質又明顯不足,那算法就完全變了。欸,我突然想到那天忘了吃早餐…唉,不重要,先拉回來。

還有個奇怪的小細節:如果你的日常飲食裡某幾項特別誇張,比如精緻糖暴增或油脂含量居高,其實據說會讓身體處理色胺酸的方式整個繞遠路,到頭來效果自然拖拖拉拉、不如預期。所以要避開那些糟糕結果,其實規則比表面看起來複雜不少,有時真心想放棄管這些小事,好吧,但又不得不管。

來源部分更是雜亂到爆——豆類、堅果這種天然飲食裡本來就有色胺酸,然後還冒出一堆濃縮產品。吸收比例?差異超級大。反正,有些人光衝著高劑量補充品吃,根本沒顧慮平常三餐已經快吃夠;但另一種狀況,比如說你作息整個亂掉、蛋白質又明顯不足,那算法就完全變了。欸,我突然想到那天忘了吃早餐…唉,不重要,先拉回來。

還有個奇怪的小細節:如果你的日常飲食裡某幾項特別誇張,比如精緻糖暴增或油脂含量居高,其實據說會讓身體處理色胺酸的方式整個繞遠路,到頭來效果自然拖拖拉拉、不如預期。所以要避開那些糟糕結果,其實規則比表面看起來複雜不少,有時真心想放棄管這些小事,好吧,但又不得不管。

品牌監控、認證透明,過敏族群如何避開地雷?

「食品藥物管理署」這幾年有調查,說市面上色胺酸保健品原料標示跟批次穩定性差異可以差到數十倍,這聽起來其實有點誇張但…好像也沒什麼奇怪的,畢竟我常常買東西回家才發現跟包裝講的不一樣。唉,有時候真的不知道該信誰。

選購的時候啊,大概最重要的是要搞清楚品牌到底能不能追溯原產地、製程還有檢驗報告。嗯,不然買了又怕吃壞肚子。有些大廠啦,他們會直接公開那種第三方檢驗證書,而且活性濃度來源也寫得很明白——欸,我剛剛突然想到自己去年差點因為亂買健康食品踩雷,好險最後爬文發現不對勁才停手。

反過來看,那些沒有認證的小牌產品,價格雖然便宜一點,但老實說他們的批次一致性和安全風險就高多了,你自己想嘛,萬一哪天換成品質比較差的批次也沒人知道。輪班工作的人啊、體質容易過敏或是那種預算只能斤斤計較的人,其實更應該花時間比一下這些資訊。不然買錯了,不只效果撲空,有時候還可能讓身體出狀況——嗯,其實誰都不想讓健康變成賭注吧。

選購的時候啊,大概最重要的是要搞清楚品牌到底能不能追溯原產地、製程還有檢驗報告。嗯,不然買了又怕吃壞肚子。有些大廠啦,他們會直接公開那種第三方檢驗證書,而且活性濃度來源也寫得很明白——欸,我剛剛突然想到自己去年差點因為亂買健康食品踩雷,好險最後爬文發現不對勁才停手。

反過來看,那些沒有認證的小牌產品,價格雖然便宜一點,但老實說他們的批次一致性和安全風險就高多了,你自己想嘛,萬一哪天換成品質比較差的批次也沒人知道。輪班工作的人啊、體質容易過敏或是那種預算只能斤斤計較的人,其實更應該花時間比一下這些資訊。不然買錯了,不只效果撲空,有時候還可能讓身體出狀況——嗯,其實誰都不想讓健康變成賭注吧。

自我記錄結合專業諮詢,打造最適合你的方案

大多數人啊,說到評估色胺酸產品適不適合自己,唉,有時候真的會猶豫很久。據說比較理想的方式,是先用睡眠還有情緒的自我記錄工具,每天認真追蹤,大概要兩週左右吧,其實感覺很麻煩但又不得不做。然後——我一度差點忘了,對,還要搭配什麼簡易問卷量表來檢查變化。不過話說回來,誰會一直乖乖填問卷呢?嗯,不扯遠。如果條件夠好啦,也可以順便去找營養師或醫師聊聊,他們可能會根據你自己的狀況微調配方,我個人是有點怕醫院的味道啦,但專業還是得信賴一下。

買東西這塊也是,有些人就很謹慎,一定要先看品牌出的那些檢驗報告、原料到底標什麼、活性含量寫多少。欸,有時候光看那堆標示就頭痛,但劑量控制真的很重要,要卡在建議範圍內才保險。岔個題,我以前以為補充品越多越快見效,其實完全不是那回事——唉,拉回來。有一些輪班族,好像蠻常同時吃B群啊鎂之類的,再做交叉測試,比較不同搭配下各種效果。我覺得這種嘗試精神滿佩服的,只是每次換組合都要重新觀察結果,好累。不過總之,如果你願意花時間和心力,就是有機會抓到最適合自己的方案吧。

買東西這塊也是,有些人就很謹慎,一定要先看品牌出的那些檢驗報告、原料到底標什麼、活性含量寫多少。欸,有時候光看那堆標示就頭痛,但劑量控制真的很重要,要卡在建議範圍內才保險。岔個題,我以前以為補充品越多越快見效,其實完全不是那回事——唉,拉回來。有一些輪班族,好像蠻常同時吃B群啊鎂之類的,再做交叉測試,比較不同搭配下各種效果。我覺得這種嘗試精神滿佩服的,只是每次換組合都要重新觀察結果,好累。不過總之,如果你願意花時間和心力,就是有機會抓到最適合自己的方案吧。