快速提升健康飲食選擇力,讓滴雞精成為你的日常營養新助手

- 檢查產品是否有健康食品官方認證標章,僅挑選通過檢驗的品牌。

可降低買到無科學數據支持產品的機率,品質更安心。[1]

- 預留每天7天、每次一瓶作連續體驗期,比較自身專注力或精神狀態變化。

科學實驗顯示受試者連續攝取7天後腦部活性指標有提升,有助自我觀察效果。[2]

- 列出過去一週內曾喝手搖飲品次數,每週減少20%改以滴雞精替代。

*逐步減糖增蛋白*,有利於現代人優化日常營養結構與身體負擔。[3]

- *鎖定低鈉、無添加配方*,購買前仔細比對成分表與胺基酸含量。

*避免攝取多餘負擔*同時保留主效益,更適合多數忙碌上班族長期補充。[4]

現代人如何從手搖飲轉向滴雞精的健康選擇?

大概是幾年前吧,手搖飲還沒這麼貴的時候,每天下班後總會和同事一起去買一杯,感覺那種甜味能把疲憊短暫蓋掉。後來身邊人開始聊滴雞精,有點像誰先換了新手機大家就想試試那樣,不知從哪天起,補體力這件事好像有了新的選擇。有些報導說現在喝滴雞精的人明顯變多,好像是因為健康意識慢慢提升的關係,不過也可能只是大家年紀上去了,對營養講究多了一些。其實我當時也沒特別研究成分,只記得最初買回家打開那股蒸氣味,有點陌生又新鮮。

滴雞精的科學價值為何讓它成為營養新寵?

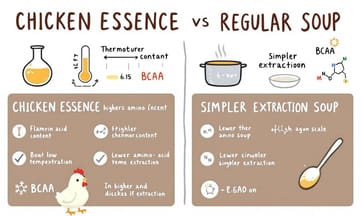

Jit在翻資料時,偶爾會瞄到滴雞精和一般雞湯的比較。某些營養成分確實差異滿明顯,有說法認為胺基酸大概比傳統雞湯多出將近一半。有的報導提過低溫萃取能保存更多蛋白質分解產物,但到底是不是每批都這樣,也沒有完全一致的講法。支鏈胺基酸(BCAA)那類成分,好像在滴雞精裡頭會豐富很多,不過細節還是得看產品原料和製程。台灣食品科技期刊幾年前也有提到相關趨勢,但數據範圍和條件沒那麼單純,有時候不同品牌、甚至同一工廠不同批次都可能有點落差。

Comparison Table:

| 關鍵因素 | 描述 |

|---|---|

| 體質差異 | 個人的體質偏熱或偏寒會影響滴雞精的飲用反應。 |

| 製程與成分 | 不同品牌的製程和添加物選擇可能導致效果不同。 |

| 標示清晰度 | 包裝上的標示及成分表對消費者判斷產品品質至關重要。 |

| 試喝方法 | 建議以漸進式的方式逐步測試,觀察身體反應。 |

| 安全性與認證 | 選擇有檢驗報告和通過醫學研究的品牌可減少風險。 |

朋友問你滴雞精有用嗎?看看這些動物實驗證據!

「滴雞精真的有用嗎?」這種半夜突然冒出的問題,有時候比天氣預報還難回答。Mina那晚翻著手機,好像記得哪本期刊有提到壓力大的小鼠喝了滴雞精,後來免疫狀況比較沒那麼糟——不過,那是不是人也一樣呢?動物實驗通常只是個參考,而且數據大概是在國外某些醫學會議裡被討論過,但細節總覺得模糊。朋友聽完只說:「所以意思是,有點幫助?」然後兩人開始猜,到底是因為胺基酸還是其他什麼成分起作用,也沒真的說出個結論。有的人好像感覺有效果,也有人說喝完沒啥差別,這類事,好像每次都要討論很久才會冷靜下來。

早晨空腹喝滴雞精,真的能提升一天活力嗎?

廚房裡還沒全亮,Jit踱步過去,一邊打著呵欠一邊把滴雞精倒進小鍋子。窗外天色灰藍,大概才五點多,杯緣冒起的蒸氣裡混雜著淡淡肉香和那種不好形容的溫潤味道。有的人說早上空腹喝這類湯品比較容易被吸收——其實到底是不是所有營養都能在這時候被人體用掉,好像也沒個絕對答案,新聞偶爾會提到有些報告支持這說法,但細節通常只講個大方向(初步觀察,多見於健康專欄)。桌上玻璃罐旁還剩幾片吐司,有的朋友習慣加點蔬菜或麵包一起搭配,不過Jit總偏好單純地享受熱氣裡那股暖意。這樣的清晨,既不像節日那麼隆重,也不至於太隨便,只是讓人覺得,好像又多存了一筆看不見的力量。

每天喝滴雞精就像存入營養資本,你準備好嗎?

身體的狀態有時候像個帳戶,營養算是每天存進去的資本。滴雞精這東西,大致上就好像一種慢慢累積的小額定存,不會像突然中樂透那樣立刻看到巨變。不知是不是因為作息混亂,有人發現喝滴雞精後,體力或者精神頭在某幾天裡似乎沒那麼容易掉線。當然,也有人覺得效果微妙,沒有明顯感受,但把它想成日常的一種保留金或緩衝,好像比較合理。有些初步報導說小分子胜肽對組織修復、調節生理機能可能有一定幫助,但到底多少比例真的吸收進去,大概還需要更多驗證(見某些觀察)。有時候早起空腹喝,有時忘了放在包包裡,下班才補一包,雖然規律性不高,可長期下來,好像比偶爾突擊式保健要安穩一點。術後或者年紀偏長的人群,有些醫師倒也會建議試試,就像是幫帳戶加點防護網,只是不是每個人都需要同樣配方,每天存的方式其實各自不同。

喝完滴雞精卻上火了,該怎麼辦才好呢?

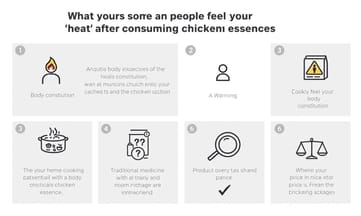

為什麼有的人喝滴雞精會感覺「上火」?這問題在社群裡繞了好幾圈,有人說只要體質偏熱,喝一小杯就容易口乾舌燥,也有些經驗談提到是因為製程或添加物選擇不一樣。細想一下,中醫書上倒是沒寫得很明白,但坊間常說「補品見仁見智」,大概就是講這回事。台灣某些健康專欄,偶爾會用「部分體質敏感」來解釋,但到底哪些成分才是關鍵?目前似乎還沒有國家層級的明確說法。

那挑選時呢?醫師沒直接交代的眉角其實不少。有些包裝標示得七零八落,有的則強調自己用的是溫體老母雞,可是來源與處理細節模糊不清。部分產品雖然價格高昂,卻可能只是因應市場行銷手法,和實際營養含量未必成正比(初步報導)。再者,有品牌會主打無藥殘檢測,但實務上大約只有將近一半的產品能詳細公開第三方報告,所以消費者即使看標籤,也還是霧裡看花。一點點資訊差距,結果就可能造成飲後反應天差地遠,到底是不是體質問題,其實還有待更多討論。

那挑選時呢?醫師沒直接交代的眉角其實不少。有些包裝標示得七零八落,有的則強調自己用的是溫體老母雞,可是來源與處理細節模糊不清。部分產品雖然價格高昂,卻可能只是因應市場行銷手法,和實際營養含量未必成正比(初步報導)。再者,有品牌會主打無藥殘檢測,但實務上大約只有將近一半的產品能詳細公開第三方報告,所以消費者即使看標籤,也還是霧裡看花。一點點資訊差距,結果就可能造成飲後反應天差地遠,到底是不是體質問題,其實還有待更多討論。

創意吃法大公開,用滴雞精煮粥更美味更健康!

先別急著追問滴雞精到底能不能補體力,Mina偶爾會冒出個怪點子,比如聽誰講過把滴雞精拿來煮粥——說真的,一開始聽起來就像是把高級湯料倒進早餐碗裡。有人覺得這樣會不會浪費,結果試過的人反而說口感變得更順、味道清爽又有層次。其實這種吃法也沒什麼新潮,大約幾年前坊間就有零星討論,有些初步報導還提過家長用這招讓小孩願意吃粥,不知是不是心理作用,總之營養那部分好像也都還在。比起單喝,偶爾換個花樣,好像也挺合適的——只要記得別放太多鹽就好。

高價格不等於高效果,選購滴雞精時應注意什麼?

市面上的滴雞精品牌多到有點讓人眼花,一開始Jit還以為價格高的就一定比較好,結果後來一試再試,大概二十多款下來吧——發現這件事沒那麼單純。有些產品包裝寫得很吸引人,號稱成分厲害又有特殊技術,可實際喝起來差異沒有想像中明顯。偶爾會遇到標榜功能卻沒什麼資料佐證的牌子,衛福部近年也提醒過消費者要看清楚標示(初步報導)。所以說,光是依賴價錢或外觀選擇,好像不太靠譜。細節藏在那種看起來不起眼的小字裡,有些效果如何還真得自己慢慢比較才知道。

如何透過三步驟找到適合自己的滴雞精品牌呢?

三步驟那套黃金試喝法,Mina說的時候總是像在聊一場輕鬆的相親——先慢慢盤點自己最近缺什麼,是睡眠差還是常常沒精神。然後小心翼翼地倒一點進杯子,感覺有沒有哪裡怪怪的,其實很多人都會先觀望個幾天,畢竟不是每個人身體反應都如預期。有些報導(健康平台近年提到)認為,這樣漸進式測試比較能看出真實效果。最後才翻來覆去檢查外盒標章、成分表,有無第三方檢驗之類,聽說不少品牌會掛上模糊詞彙,但其實未必有正式機構背書。這樣繞一圈下來,好像也不比選飲料難多少,只是多了些猶豫和細節。

需求金字塔思維助你輕鬆挑選最符合自己需求的產品。

如果在琳瑯滿目的滴雞精品牌裡一時無法下決定,也許可以先試著把需求拆小一點。安全性好像最基本,通常標示清楚就比較放心,有些品牌還會多附上一些檢驗報告,但這類文件有時候看起來挺複雜。成分細項大概能透露七八成端倪——比如胺基酸種類數量,聽說支鏈胺基酸高低也值得注意。功能或認證那塊,不見得每家都強調,只是有人會比較重視個人狀況再去挑。其實不少人分享過,從最簡單的小包裝開始喝看看,大概喝個幾天觀察身體反應,如果不適才考慮換口味或間隔飲用。有疑慮還能拿去給熟悉的醫療專業問問,他們偶爾會提供一些經驗談;最後真的不確定,就選標榜有通過某些醫學研究的款式,雖然只占市面上將近一半,但可減少迷惘感。不需要一次全買齊,慢慢來比較容易找到合適的。