今天要來聊聊一個大家吵翻天的話題:碳水化合物。到底能不能吃?吃了會不會胖?說真的,這個問題的答案,在過去幾十年變來變去,比時尚流行變得還快。

我還記得以前,大概是我們爸媽那個年代,大家覺得白麵包、白米飯超健康,因為它們「低脂」。然後像酪梨、堅果這種油油的東西,就被當成心臟病的兇手。結果現在呢?風水輪流轉,白麵包變成精緻澱粉的代表,反而是酪梨、堅果這些東西被捧成「超級食物」。這真的...蠻諷刺的,對吧?

我自己是覺得,最大的問題出在以前的人太「簡化」了。他們覺得卡路里就是卡路里,管你是從餅乾來的還是花椰菜來的,都一樣。碳水化合物就是碳水化合物,管你是吃糖果還是吃豆子,也都一樣。這聽起來就很怪啊,對吧?這就像說,木炭跟人體的主要成分都是碳,所以差不多意思... 這怎麼可能。

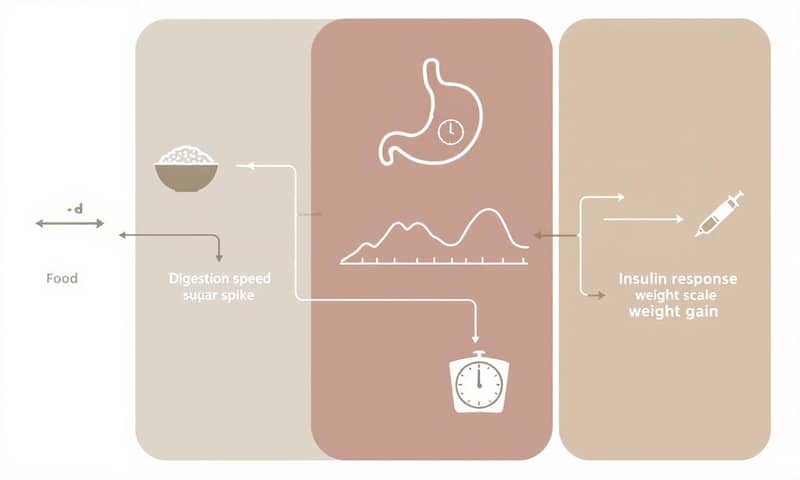

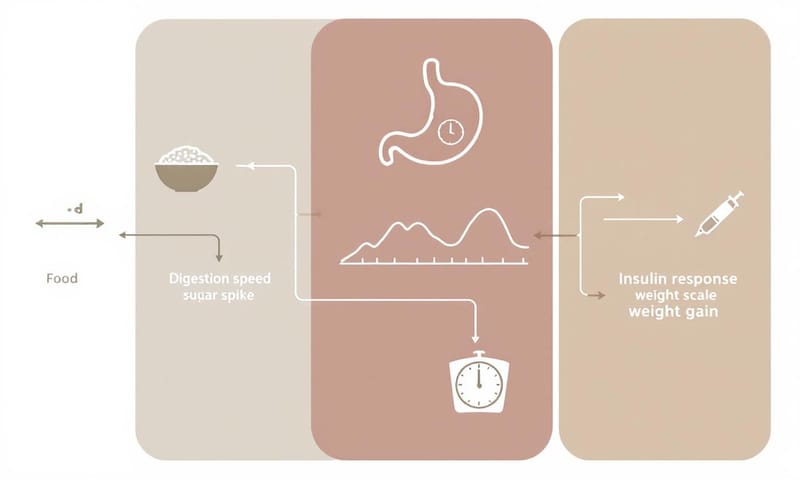

先說結論:問題不在碳水,在於「消化速度」

所以,真正的重點不是你吃了「多少」碳水化合物,而是你的身體「多快」把它們分解吸收。這才是影響胰島素分泌,然後決定你會變胖還是變瘦的關鍵。很多傳統飲食,你看,亞洲人愛吃飯、義大利人愛吃麵、德國人愛吃馬鈴薯,他們以前也沒像現在這麼普遍的肥胖問題啊。這就證明了,關鍵不在於完全不吃澱粉,而是怎麼吃。

早餐實驗:一樣是燕麥片,結果差超多

好,我知道這樣講還是有點抽象,我們直接來看一個超經典的研究。他們找了三組人,吃卡路里一模一樣的早餐:

- A組 (低GI):蔬菜歐姆蛋

- B組 (中GI):鋼切燕麥片 [steel cut oats]

- C組 (高GI):即食燕麥片 [instant oatmeal]

你看喔,B組跟C組吃的都是燕麥片,連總碳水量都一樣。唯一的差別只在於「加工程度」。鋼切燕麥片,就是把完整的燕麥粒切成幾塊,顆粒很大,身體要花很多時間去消化。但即食燕麥片呢?它被磨成超細的粉末,基本上等於幫你「預先消化」好了,熱水一沖開,身體咻一下就吸收了。

結果呢?超驚人。吃即食燕麥片的那組,血糖衝高的程度,幾乎是吃歐姆蛋那組的四倍,也是吃鋼切燕麥片那組的快兩倍。但更慘的在後頭,吃完早餐後,到了午餐時間,吃即食燕麥片的人,硬是比吃歐姆蛋的人多吃了 81% 的食物。你想想看,81%!這根本不是意志力可以控制的程度。

這完全解釋了為什麼你早上吃一個蔬菜蛋餅可以飽到中午,但如果吃那種甜甜的穀物麥片,可能十點多肚子就開始叫了。因為後者讓你的胰島素瞬間飆高,身體急著把能量全部轉成脂肪存起來,結果就是你身體真正能用的能量變少,血糖快速下降,很快就又餓了。這不是你的錯,是身體的荷爾蒙在作祟。

怎麼做:搞懂你吃的澱粉是哪一種

所以,既然知道問題是消化速度,那我們就可以學著怎麼挑。以前那種用「簡單碳水」和「複雜碳水」來分的說法,老實說,已經沒什麼用了。因為白麵包這種「複雜碳水」,升血糖的速度竟然比蔗糖這種「簡單碳水」還要快。

現在比較科學的看法,是把澱粉分成三種:

- 快速消化澱粉 (RDS):基本上就是壞蛋。20分鐘內就變成葡萄糖,讓血糖坐雲霄飛車。

- 慢速消化澱粉 (SDS):比較好的選擇。大概需要 20 到 120 分鐘才會慢慢釋放葡萄糖。

- 抗性澱粉 (RS):這就是超級好朋友。身體根本沒辦法消化它,所以它不會變成葡萄糖,也就不會影響血糖。

這個分類其實就對應到我們常聽到的「升糖指數」(Glycemic Index, GI)。GI 值越高,就代表它越接近第一種「快速消化澱粉」。所以我們的目標,就是盡量選 GI 值低的食物。

實作指引:三個技巧讓你選對「慢碳水」

好,理論講完了,接下來說點實際的。到底在日常生活中要怎麼選?

技巧一:看顆粒,不要看成份

這點在燕麥跟麵包上超明顯。與其買那種磨成細粉的麵粉做成的白麵包(GI 值大概 95),不如選用粗磨裸麥粉、帶有完整顆粒的德國裸麥麵包(pumpernickel,GI 值才 45 左右)。顆粒越大,你身體的消化系統就要花越多力氣去分解它,血糖自然就升得慢。

這也解釋了為什麼同樣是小麥做的,義大利麵(GI 值約 50)就比白麵包(GI 值約 75)好得多。因為義大利麵在製作過程中,澱粉顆粒被麵筋這種蛋白質緊緊包住,形成一個比較穩固的結構,我們稱之為「食物基質」[food matrix]。這個結構讓消化酶很難快速接觸到澱粉,所以分解速度就慢下來了。

技巧二:挑品種,特別是米飯

這點對我們亞洲人來說超實用。米飯裡的澱粉主要有兩種:「直鏈澱粉」[amylose] 和「支鏈澱粉」[amylopectin]。

你只要記得一個簡單的原則:直鏈澱粉越多,米飯吃起來越鬆、越不黏,GI 值就越低。支鏈澱粉呢,剛好相反,它很容易被分解,所以煮起來會黏黏的,GI 值超高。

這就是為什麼用來做壽司或飯糰的短粒米,因為黏性高(代表支鏈澱粉多),它的 GI 值可以飆到快 98,跟吃糖差不多。反而像泰國香米 [Jasmine] 或印度香米 [Basmati],因為直鏈澱粉含量高,吃起來比較鬆散,GI 值就降到 58 左右,是比較好的選擇。

技巧三:善用「冷卻」創造抗性澱粉

這招真的蠻酷的。某些澱粉食物在煮熟後再放涼,裡面的澱粉結構會重組,變成一種更難消化的「抗性澱粉」[Resistant Starch]。

最好的例子就是米飯。研究發現,把飯煮好後,放進冰箱冷藏,它的抗性澱粉含量會增加快 2.5 倍。就算你之後再拿出來加熱,這個效果也還在。所以,吃隔夜飯,從這個角度看,居然是更健康的選擇。

不過呢,這招在馬鈴薯上就行不通了。馬鈴薯冷卻後產生的抗性澱粉,只要一加熱就會被打回原形。所以如果你想利用馬鈴薯的抗性澱粉,最好是做成冷盤,像是馬鈴薯沙拉。有研究說,跟新鮮的熱馬鈴薯比,冷的馬鈴薯沙拉(特別是加了醋的)可以讓飯後的胰島素反應降低超過三成!

說到這個,就讓我想到我們在台灣常吃的地瓜。地瓜本身就算是 GI 值比較中等的食物,特別是冰過的地瓜,口感QQ的,抗性澱粉也變多。這點就跟美國人主要吃馬鈴薯的習慣很不一樣。台灣的「國民健康署」也一直提倡要多吃「全榖雜糧」,取代精緻的白米白麵,其實背後的道理都是一樣的:增加纖維、增加抗性澱粉,減緩血糖上升的速度。

一張表看懂:不同碳水化合物的選擇

我知道資訊有點多,我把它整理成一個簡單的表格,讓你更好比較。

| 種類 | 推薦的選擇(慢速消化) | 盡量避免的選擇(快速消化) | 我的碎碎念 |

|---|---|---|---|

| 米飯 | 泰國香米、印度香米、糙米,特別是煮過再冷藏的隔夜飯。 | 壽司米、糯米、白米飯(尤其是剛煮好的)。 | 我承認剛煮好的白飯真的香...但為了身材,還是多吃隔夜飯吧。 |

| 燕麥 | 鋼切燕麥片 [Steel-cut oats]。需要煮比較久,但飽足感一流。 | 即食燕麥片、三合一麥片。基本上就是糖水。 | 如果你早上沒時間,前一晚做個「隔夜燕麥」其實是個好方法。 |

| 麵包/麵食 | 全裸麥麵包、酸種麵包、義大利麵。 | 白麵包、吐司、一般的麵條。 | 義大利麵真的是個神奇的存在,明明是精緻澱粉,GI值卻不高。 |

| 根莖類 | 冷的馬鈴薯沙拉、冰地瓜。 | 薯條、薯泥、熱騰騰的烤馬鈴薯。 | 薯條真的是萬惡之源...又油又是快速澱粉。但真的很好吃,我知道。 |

反例與誤解釐清

最後,我想釐清幾個常見的誤解。

誤解一:「無麩質」就一定比較健康嗎?

不一定。很多市面上的無麩質產品,為了讓口感好吃,反而加了更多精緻的澱粉(像是馬鈴薯澱粉、玉米澱粉)和糖,它們的 GI 值可能比一般的全麥麵包還要高。所以重點還是要看它的成份和加工程度,而不是只看「無麩質」三個字。

誤解二:水果是不是都很好?

水果當然是好東西,富含纖維和維他命。但如果是打成果汁,那就完全是另一回事了。當你把水果打成果汁,基本上就破壞了所有的纖維,只剩下果糖。一杯柳橙汁,你可能用了三四顆柳丁,但喝下去的速度超快,血糖飆升的速度跟喝汽水有得比。所以,吃完整的原型水果,永遠比喝果汁好。

總結來說,我自己是覺得,與其每天為了計算卡路里而焦慮,不如把注意力放在「食物的品質」上。盡量選擇加工程度低、保留完整結構的「原型食物」。身體的反應會告訴你,你做對了。你會發現自己比較不容易餓,精神也比較好,體重自然而然就會回到一個比較健康的狀態。

你呢?你是不是也有過類似的經驗?例如吃了某種早餐特別容易餓,或是有什麼私房的「慢碳水」食譜?在下面留言分享一下吧!