協助精準避開老年人營養品選購與保存常見錯誤,提升安全及效果

- 檢查產品是否公開通過塑化劑、重金屬、微生物等第三方檢驗報告,至少覆蓋三大項目

能有效降低買到不安全或標示不實產品的風險

- 列出每次開封後7天內用量,並標記保存期限與方式(如冷藏/常溫)在包裝明顯處

避免因保存不當或過期導致營養品失效甚至變質

- 帶所有使用中的營養品去諮詢醫師或藥師,每年至少1次,結合官方資料確認成分適配性

可減少藥物交互作用和成分重複攝取,提高服用安全性

- 優先挑選吸收率高、易吞咽(如液體或粉末型)的產品,避免單一高劑量補充超過建議攝取量10%

有助於長輩消化吸收且降低副作用發生機率

從踩過的坑說起:營養品適應經驗筆記

「當初啊,覺得補充劑越貴應該效果就越厲害吧?結果身體反而有點小狀況出現,這到底算什麼事。」——這話,是我家某位長輩前陣子一邊搖頭一邊說的。他最後還是選了那種日常飲食最容易被忽略的維生素B群。唉,也很合理,誰沒吃過虧呢。

講真的,其實多數在家照顧家人的人——大概包括我自己吧——都會試著記錄服用後的變化。有時候還特地買分裝盒來幫忙追蹤,每天是不是都按時吞下去了,不然一下子忘、一下重複,那真的是兵荒馬亂。嗯…常常就是看到長輩今天臉色不對、明天又喊腰痠,才想到是不是哪裡又出錯了?

欸,拉回主題。有些人嘗試高劑量的鈣片,但預期中的好處根本沒出現,有反而……增加腎結石機率(被醫生提醒完之後才知道)。坑踩了一輪,只能說人終究還是要把注意力放在自己的身體感覺跟需求上,比較靠譜吧。

所以面對這些煩心事,其實可以做幾件蠻具體的小動作,例如每週就花點時間,把那些營養品整理好再貼好日期條,好像操作藥罐子的魔術師;然後每天懶得寫太多,也至少隨手記下有沒有哪裡怪怪的;阿對,一遇到不舒服千萬別撐硬漢,趕緊問問藥師或醫生,看他們怎麼說,再決定要不要調整。生活瑣碎如斯,有些事只能慢慢磨吧,大概如此。

講真的,其實多數在家照顧家人的人——大概包括我自己吧——都會試著記錄服用後的變化。有時候還特地買分裝盒來幫忙追蹤,每天是不是都按時吞下去了,不然一下子忘、一下重複,那真的是兵荒馬亂。嗯…常常就是看到長輩今天臉色不對、明天又喊腰痠,才想到是不是哪裡又出錯了?

欸,拉回主題。有些人嘗試高劑量的鈣片,但預期中的好處根本沒出現,有反而……增加腎結石機率(被醫生提醒完之後才知道)。坑踩了一輪,只能說人終究還是要把注意力放在自己的身體感覺跟需求上,比較靠譜吧。

所以面對這些煩心事,其實可以做幾件蠻具體的小動作,例如每週就花點時間,把那些營養品整理好再貼好日期條,好像操作藥罐子的魔術師;然後每天懶得寫太多,也至少隨手記下有沒有哪裡怪怪的;阿對,一遇到不舒服千萬別撐硬漢,趕緊問問藥師或醫生,看他們怎麼說,再決定要不要調整。生活瑣碎如斯,有些事只能慢慢磨吧,大概如此。

高齡化來襲,銀髮健康怎麼守?

有時候滑開新聞,會發現像「台灣人口統計—整合報告」(2023)這種東西,嗯,其實數字還挺震撼的——國內超過六十五歲的長輩已經快要占到兩成。光是想到滿街都是白髮就……唉,腦袋一陣空白。大家開始討論高齡化啊、營養補充需求什麼的,也不是沒道理。年紀大了,又失能或者一個人住,那三餐真的很難搞定,可能錢包也瘦了不少,所以伙食自然出現偏差。

然後又說,大約有一至兩成老人家出現營養不良,聽起來有點可怕但其實也見怪不怪,不過仔細想會擔心身邊親戚是不是也在裡面。好吧,我自己曾經幫家裡長輩選膳食補充品,到頭來各種限制讓人煩躁:得顧荷包之外,又怕亂買堆疊無用維生素,只想講一句「到底要怎麼挑啦?」

更麻煩的是,有些老朋友吞嚥困難,一小顆藥丸都卡喉嚨;還有人吃藥順序搞混,結果補充品沒用對地方。欸,不知道別人會不會這樣糾結?反正每次買之前,都只能慢慢盤點每天到底吃進什麼、再問一下醫師意見。有時商品劑型也是門學問(像錠劑或粉包),選錯整個浪費錢。

總之,一路折騰下來,只有把飲食內容理清楚、搭上醫療建議,再掂量產品型態和價格,才比較容易找到既花費合理又適合自家長輩的方案吧。不知怎地寫著寫著突然肚子餓了,好像也該注意自己的三餐……拉回主題,就是這麼多眉角啦。

然後又說,大約有一至兩成老人家出現營養不良,聽起來有點可怕但其實也見怪不怪,不過仔細想會擔心身邊親戚是不是也在裡面。好吧,我自己曾經幫家裡長輩選膳食補充品,到頭來各種限制讓人煩躁:得顧荷包之外,又怕亂買堆疊無用維生素,只想講一句「到底要怎麼挑啦?」

更麻煩的是,有些老朋友吞嚥困難,一小顆藥丸都卡喉嚨;還有人吃藥順序搞混,結果補充品沒用對地方。欸,不知道別人會不會這樣糾結?反正每次買之前,都只能慢慢盤點每天到底吃進什麼、再問一下醫師意見。有時商品劑型也是門學問(像錠劑或粉包),選錯整個浪費錢。

總之,一路折騰下來,只有把飲食內容理清楚、搭上醫療建議,再掂量產品型態和價格,才比較容易找到既花費合理又適合自家長輩的方案吧。不知怎地寫著寫著突然肚子餓了,好像也該注意自己的三餐……拉回主題,就是這麼多眉角啦。

Comparison Table:

| 結論 | 建議 |

|---|---|

| 高劑量補充品並不等於高效益 | 在選擇補充品時,應根據自身營養需求而非市場宣傳。 |

| 定期監測與檢查是關鍵 | 保持對自己健康狀況的了解,包括飲食紀錄和定期檢查。 |

| 慎選產品來源與成分 | 仔細閱讀產品標示,選擇經過第三方機構檢驗的產品。 |

| 小包裝試用可以降低風險 | 首次購買新產品時,可先嘗試小包裝,以觀察身體反應。 |

| 記錄服用狀況以便分析效果 | 建立簡單的追蹤系統,幫助評估補充品是否產生預期效果。 |

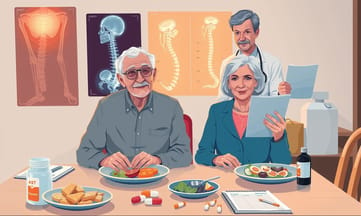

帶產品去看醫生,專業審查是誰的事?

診間那邊偶爾就會看到家屬提著幾罐現成的營養補充品,嗯,有時候還不只一種,塞滿袋子。然後他們會直接請醫師或營養師一項一項檢查標示內容,搞得像要驗貨似的。我其實有點好奇,那些包裝上的字這麼小,他們自己都看過嗎?呃,不管怎樣啦——拉回來。根據長照機構那邊的實務經驗,有一些家庭會主動把產品成分資料跟長輩正在吃的慢性病藥單一起拿給醫護人員,就希望能協助比對看看有沒有什麼相衝突之處。

講到這個,專業人員一直在強調啊,如果真的要判斷老人家需不需要額外補充營養品,最重要還是科學證據為主吧。例如他們通常會先去檢查飲食記錄、血液指標那些東西,再決定到底要不要介入。不過話說回來,每次遇到吞嚥困難或是什麼特殊疾病,又或者長輩同時吃很多種藥的情形時,其實更建議由醫師、藥師、社工組團隊,一起討論才比較保險。唉,我想到之前有人光靠產品包裝上寫的那些宣稱就相信了,其實蠻危險。有些案例甚至發現包裝宣傳根本靠不住,所以最好還是讓第三方專業意見審慎把關一下,比較能確保安全和適切性。

講到這個,專業人員一直在強調啊,如果真的要判斷老人家需不需要額外補充營養品,最重要還是科學證據為主吧。例如他們通常會先去檢查飲食記錄、血液指標那些東西,再決定到底要不要介入。不過話說回來,每次遇到吞嚥困難或是什麼特殊疾病,又或者長輩同時吃很多種藥的情形時,其實更建議由醫師、藥師、社工組團隊,一起討論才比較保險。唉,我想到之前有人光靠產品包裝上寫的那些宣稱就相信了,其實蠻危險。有些案例甚至發現包裝宣傳根本靠不住,所以最好還是讓第三方專業意見審慎把關一下,比較能確保安全和適切性。

蛋白質與D3:長者骨密度真的能提升嗎

「根據臺灣營養學會最近彙整的一些臨床追蹤,嗯……男性長者一天得吃七十多公克蛋白質才行,女性的需求則差不多少個一成吧,這我有時也搞不清楚,到底是哪一成?算了,再加上維生素D3和鈣這幾種元素,好像說才能比較容易把骨密度維持住。有人說這種建議在醫療現場偶爾會被拿出來討論,但其實啦,實際狀況還是要靠檢查,不然都只是在猜。

隨便舉個例子——假設你找五十位六十五歲以上的長輩,唔,讓他們半年內被觀察,看他們補充那些營養品到底有沒有用,其實很難光從外表下判斷對不對,有時候外面看起來挺硬朗,其實骨質已經偷偷流失。有些單位乾脆直接排定期X光或雙能量X光吸收儀(DXA)去測T-score,大概每三、四個月比對一次數字吧,感覺才比較有把握講改善是不是明顯。不過——欸,我想到一件事——這裡面那個數值變動啊,也不是什麼非黑即白,有時候半年後骨質分數略微上升,可肌力卻好像沒啥動靜,你說奇怪不奇怪?

所以醫師通常都會建議搭配飲食紀錄一起追蹤,嗯,這樣可能比較能摸出背後的原因。話說回來,有時我自己也忘記記錄午餐吃了什麼……真是煩人。

隨便舉個例子——假設你找五十位六十五歲以上的長輩,唔,讓他們半年內被觀察,看他們補充那些營養品到底有沒有用,其實很難光從外表下判斷對不對,有時候外面看起來挺硬朗,其實骨質已經偷偷流失。有些單位乾脆直接排定期X光或雙能量X光吸收儀(DXA)去測T-score,大概每三、四個月比對一次數字吧,感覺才比較有把握講改善是不是明顯。不過——欸,我想到一件事——這裡面那個數值變動啊,也不是什麼非黑即白,有時候半年後骨質分數略微上升,可肌力卻好像沒啥動靜,你說奇怪不奇怪?

所以醫師通常都會建議搭配飲食紀錄一起追蹤,嗯,這樣可能比較能摸出背後的原因。話說回來,有時我自己也忘記記錄午餐吃了什麼……真是煩人。

段落來源:

- Cross‐sectional relationship and longitudinal effects in older adults

Pub.: 2022-11-08 | Upd.: 2024-10-26 - Discussion on protein recommendations for supporting muscle and ...

Pub.: 2024-05-21 | Upd.: 2025-07-10 - The Chronic Line on… Protein for Bone Loss as You Age

Pub.: 2025-01-17 | Upd.: 2025-04-16 - Role of protein intake in maintaining muscle mass composition ...

Pub.: 2025-05-11 | Upd.: 2025-07-09 - Effects of combined protein and exercise interventions on bone ...

保存方式誰在意?那些最容易忽略的細節

唉,有時候真的很難理解,為什麼家裡長輩跟他們的親人挑選營養品,只盯著包裝上那些成分大字報,還有價格貼紙在那邊比來比去,結果保存方式完全沒進腦。嗯,我自己也常這樣隨便亂放東西。藥師說得蠻直白的啦,例如活菌製劑,如果你不小心把它扔在一個潮濕又曬得到太陽的地方——完蛋,大概用不了多久品質就開始崩壞了。

舉個實際點的例子,有些家庭直接把補充劑丟廚房角落,本來想圖方便,結果過陣子才發現外觀看起來怪怪的,顏色變淡或是氣味明顯改掉。唉唷,我也會忘記檢查啦。有點煩,但資深照護的人通常比較細心,他們甚至會特地用表格寫下購買日期、開封時間、現在存哪一櫃,然後定期跑去問藥師那種專業人士有沒有要注意的新眉角,其實好像挺繁瑣。

偶爾想偷懶,可是不得不承認這流程能降低很多潛在風險啦,也讓全家人比較安心吃那些營養品。不過話說回來,每次想到要整理表格我都拖延……欸,好吧,其實只要習慣了應該不難。

舉個實際點的例子,有些家庭直接把補充劑丟廚房角落,本來想圖方便,結果過陣子才發現外觀看起來怪怪的,顏色變淡或是氣味明顯改掉。唉唷,我也會忘記檢查啦。有點煩,但資深照護的人通常比較細心,他們甚至會特地用表格寫下購買日期、開封時間、現在存哪一櫃,然後定期跑去問藥師那種專業人士有沒有要注意的新眉角,其實好像挺繁瑣。

偶爾想偷懶,可是不得不承認這流程能降低很多潛在風險啦,也讓全家人比較安心吃那些營養品。不過話說回來,每次想到要整理表格我都拖延……欸,好吧,其實只要習慣了應該不難。

高劑量迷思破除:副作用其實離你不遠

美國國家衛生研究院(NIH)這幾年整理出來的觀察資料,嗯…其實挺嚇人的。大致上,脂溶性維他命還有某些礦物質,要是攝取超過耐受上限,大約每二十個人裡面就會有一個冒出噁心、腹瀉,甚至腎臟功能負擔變大的副作用。想想看,那種感覺應該挺不舒服的。

然後啊,市面上一堆所謂「加強版」或是「升級配方」的高劑量補充品,你走進藥局或者滑手機購物,都能看到這類標語。嗯,有時候真的搞得讓人心癢癢,好像份量越多就一定比較厲害。但其實呢——我常常也會猶豫,到底要不要相信?拉回正題,現實狀況根本不是這麼單純,高劑量並沒有等於高效益,特別對慢性病患者、還有那些每天吃好幾種藥的年長者,其實潛藏著更多風險。

舉例好了,有些家庭很相信,每天補充數十倍建議劑量的維生素D可以預防骨鬆,看起來很積極吧?可是卻沒想到,體內慢慢累積之後竟然可能適得其反。唉,有點諷刺啊。本來以為自己在保養身體,結果卻搞壞了健康。

說到底,「適當選擇和規律監測」才是降低副作用可能性的關鍵步驟。老話一句——小心駛得萬年船吧。不過,我有時又忍不住疑惑,到底誰真的會定期去檢查?算了,下次再討論這個問題好了。

然後啊,市面上一堆所謂「加強版」或是「升級配方」的高劑量補充品,你走進藥局或者滑手機購物,都能看到這類標語。嗯,有時候真的搞得讓人心癢癢,好像份量越多就一定比較厲害。但其實呢——我常常也會猶豫,到底要不要相信?拉回正題,現實狀況根本不是這麼單純,高劑量並沒有等於高效益,特別對慢性病患者、還有那些每天吃好幾種藥的年長者,其實潛藏著更多風險。

舉例好了,有些家庭很相信,每天補充數十倍建議劑量的維生素D可以預防骨鬆,看起來很積極吧?可是卻沒想到,體內慢慢累積之後竟然可能適得其反。唉,有點諷刺啊。本來以為自己在保養身體,結果卻搞壞了健康。

說到底,「適當選擇和規律監測」才是降低副作用可能性的關鍵步驟。老話一句——小心駛得萬年船吧。不過,我有時又忍不住疑惑,到底誰真的會定期去檢查?算了,下次再討論這個問題好了。

三步驟選營養品,哪一步最容易翻車?

銀髮族的營養品,真的是琳瑯滿目,看久了甚至會有點頭暈。要怎麼選才好?唉,有時候光是站在貨架前就想放棄,但——還是得挑個適合自己的,不然總覺得心裡毛毛的。其實,最基本的方法就是先看看自己平常都吃些什麼,比如說,拿本筆記寫下這一週每餐到底都吃進肚子哪些東西,雖然很麻煩啦,但如果不弄清楚,好像也只能靠猜感覺去買。

欸對,其實也常常有人直接跳過這步驟,我自己偶爾也懶惰(真的),但回頭想想,不查一下哪種營養長期不夠,好像就很容易亂花錢。然後嘛,第二個重點,大概就是查清楚產品內容到底寫了什麼——成分來源啊、純度之類的,有沒有經過第三方機構檢驗。有時看到包裝上印著「權威推薦」就忍不住動心,其實很多宣傳詞只是包裝而已。

我老是被那些廣告話術帶走注意力,不過冷靜一下就知道還是要看科學數據和認證結果。嗯...等於說不能只信外表吧。不過話說回來,如果你真的決定要試試看,那最好在營養師或醫生建議下先買小包裝來試個幾天,看身體有沒有什麼奇怪反應。有的人腸胃比較敏感嘛,小心點總沒錯。

歐美那邊市場已經流行標示透明和權威評比好多年,他們消費者好像特別愛研究資料。我每次看國外網站上的產品頁面,都覺得資訊量爆炸,有時會有點煩,但不得不承認這樣做能讓人比較安心。不曉得是不是心理作用,但反正多一層保障,也許風險小一些吧。

欸對,其實也常常有人直接跳過這步驟,我自己偶爾也懶惰(真的),但回頭想想,不查一下哪種營養長期不夠,好像就很容易亂花錢。然後嘛,第二個重點,大概就是查清楚產品內容到底寫了什麼——成分來源啊、純度之類的,有沒有經過第三方機構檢驗。有時看到包裝上印著「權威推薦」就忍不住動心,其實很多宣傳詞只是包裝而已。

我老是被那些廣告話術帶走注意力,不過冷靜一下就知道還是要看科學數據和認證結果。嗯...等於說不能只信外表吧。不過話說回來,如果你真的決定要試試看,那最好在營養師或醫生建議下先買小包裝來試個幾天,看身體有沒有什麼奇怪反應。有的人腸胃比較敏感嘛,小心點總沒錯。

歐美那邊市場已經流行標示透明和權威評比好多年,他們消費者好像特別愛研究資料。我每次看國外網站上的產品頁面,都覺得資訊量爆炸,有時會有點煩,但不得不承認這樣做能讓人比較安心。不曉得是不是心理作用,但反正多一層保障,也許風險小一些吧。

冷藏還是常溫?保存錯誤影響效果多大

欸,瓶身看起來亮晶晶,好像剛買的一樣乾淨,但誰規定外表新就一定代表裡頭沒問題?其實有時候只是一個保存的小失誤,有點倒楣的話,影響還大過你的預期。唉,每次看到那些產品細則密密麻麻地寫在包裝上,我腦袋就自動打結,雖然我都知道多數人根本一拆完包裝就當垃圾丟掉了,然後放的位置也是隨性亂擺——反正感覺沒差吧。

你是不是也這樣?結果,有些活菌類補充品啊,就被直接扔到陽台架子上。白天曬幾個小時太陽,晚上又遇到潮濕空氣。聞起來好像沒什麼怪味,其實成分早就溜走大半了,只是你自己渾然不覺罷了。有時候我也會突然跑神想:要不是別人提醒,我大概也一樣糊塗。

唔,如果說理想狀況,大概是每次用完就立刻把瓶蓋蓋緊、還要盡量避免讓它們一直進進出出高溫地方吧。但這真的有人記得住嗎?好啦,也許每週花點時間瞄一下說明書後面的儲存提醒,會比較心安。忽然想到——市面上那種智能藥盒,其實很低調,但據說幾乎快半數銀髮族家裡都有,看起來普通,就是能防止忘吃或混批次,很方便啦。

對了,有些配方碰熱水會直接分解,高溫底下甚至容易長出霉斑。我之前看到朋友家冰箱門口居然貼著存放警語,一開始還笑他小題大作,可回頭想想,那些風險變化真的是偷偷摸摸來,不同批次情形也可能差蠻多的。嗯,我本來只是隨便聊聊,又扯遠了……總之,小心點就是了。

你是不是也這樣?結果,有些活菌類補充品啊,就被直接扔到陽台架子上。白天曬幾個小時太陽,晚上又遇到潮濕空氣。聞起來好像沒什麼怪味,其實成分早就溜走大半了,只是你自己渾然不覺罷了。有時候我也會突然跑神想:要不是別人提醒,我大概也一樣糊塗。

唔,如果說理想狀況,大概是每次用完就立刻把瓶蓋蓋緊、還要盡量避免讓它們一直進進出出高溫地方吧。但這真的有人記得住嗎?好啦,也許每週花點時間瞄一下說明書後面的儲存提醒,會比較心安。忽然想到——市面上那種智能藥盒,其實很低調,但據說幾乎快半數銀髮族家裡都有,看起來普通,就是能防止忘吃或混批次,很方便啦。

對了,有些配方碰熱水會直接分解,高溫底下甚至容易長出霉斑。我之前看到朋友家冰箱門口居然貼著存放警語,一開始還笑他小題大作,可回頭想想,那些風險變化真的是偷偷摸摸來,不同批次情形也可能差蠻多的。嗯,我本來只是隨便聊聊,又扯遠了……總之,小心點就是了。

進口複方vs.本地單一:吸收率與信心差在哪裡

「怎麼花了錢還是沒看到效果啊?」這句話真的太常聽到,說不定你也問過自己。欸,有時候我會突然想:為什麼這些複方進口補充品廣告總是包裝得那麼厲害?嗯,也許他們就是很懂行銷吧。不過現實裡,講成分吸收或適合度,不一定就比本地單一製劑好——其實有些時候差異還挺明顯。

然後喔,有的廠商特別喜歡強調「短期見效」,結果家屬心裡預設期待值拉超高,一旦初期沒感覺到變化,很快就會開始質疑:「是不是被騙了?」唉,誰不怕白花錢啊。哦對,我剛才想到午餐還沒吃…呃,扯遠了,總之這種迷思大概都跟資訊來源模糊、缺少客觀驗證脫不了關係。

譬如說吧,有些家庭乾脆直接信業者一面之詞,把同批產品像試藥一樣輪流換著用,但從來沒認真記錄身體反應,更不用說找專業諮詢。其實,如果能很隨手弄個小表格,每週寫下服用狀況和身體感受,再主動請醫事人員幫忙看一下,大致上能釐清產品到底有沒有用處,同時也比較不容易陷入誤判的圈套。嗯,好像有點囉嗦,不過生活中就是這樣啦。

然後喔,有的廠商特別喜歡強調「短期見效」,結果家屬心裡預設期待值拉超高,一旦初期沒感覺到變化,很快就會開始質疑:「是不是被騙了?」唉,誰不怕白花錢啊。哦對,我剛才想到午餐還沒吃…呃,扯遠了,總之這種迷思大概都跟資訊來源模糊、缺少客觀驗證脫不了關係。

譬如說吧,有些家庭乾脆直接信業者一面之詞,把同批產品像試藥一樣輪流換著用,但從來沒認真記錄身體反應,更不用說找專業諮詢。其實,如果能很隨手弄個小表格,每週寫下服用狀況和身體感受,再主動請醫事人員幫忙看一下,大致上能釐清產品到底有沒有用處,同時也比較不容易陷入誤判的圈套。嗯,好像有點囉嗦,不過生活中就是這樣啦。

資訊落差、親子摩擦下的新解方

碰到要挑營養補充品,還有家人間怎麼配合這種事,老實說真的讓人頭疼。嗯……我自己也常搞不清楚。其實可以試著做三件比較實際的事情啦。首先就是把血液或尿液檢查報告攤開,再加上平常到底吃了什麼,都記下來——這樣才知道該補什麼,不然外面廣告一大堆,有時候聽多了反而更迷糊。有時我看到包裝寫得很浮誇,也會懷疑自己是不是被騙,但又忍不住猶豫要不要買。

再來,最好讓醫師、藥師跟社工湊成一桌,一起看看那些產品標示,到底哪些可能會互相影響。欸,我前陣子甚至還差點搞混藥跟保健品放一起,結果忘記吃哪個。不過現在有些智能藥盒或簡單紀錄表,用來追蹤服用狀況和保存情形,好像方便很多,但偶爾還是會漏掉,唉。

最後,如果遇到家裡資訊掌握落差太大,加上時間總是不夠,就分幾個階段慢慢訂目標吧,也不用急著一次全做到。每隔一陣子回頭檢查看看效果怎樣——雖然說起來容易,其實做的時候還是會卡關,不小心就亂買了一堆用不到的東西,氣氛也變得緊張,大概大家都有過吧?

再來,最好讓醫師、藥師跟社工湊成一桌,一起看看那些產品標示,到底哪些可能會互相影響。欸,我前陣子甚至還差點搞混藥跟保健品放一起,結果忘記吃哪個。不過現在有些智能藥盒或簡單紀錄表,用來追蹤服用狀況和保存情形,好像方便很多,但偶爾還是會漏掉,唉。

最後,如果遇到家裡資訊掌握落差太大,加上時間總是不夠,就分幾個階段慢慢訂目標吧,也不用急著一次全做到。每隔一陣子回頭檢查看看效果怎樣——雖然說起來容易,其實做的時候還是會卡關,不小心就亂買了一堆用不到的東西,氣氛也變得緊張,大概大家都有過吧?