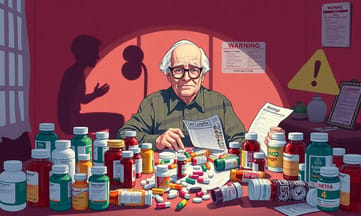

幫助家中長輩選對保健食品、減少混搭風險,養成安全補充好習慣

- 列出三個月內健檢數據與日常用藥清單,帶去諮詢藥師或營養師。

避免與慢性病處方衝突,提升選品安全性與針對性。

- 檢查每次僅補充不超過三種不同保健食品。

有助減少腎臟負擔,降低成分混用導致副作用的機率。

- 鎖定有衛福部健康食品標章或公開透明成分標示的產品。

增加來源可靠度,減少標示不清或誇大廣告帶來的疑慮。

- 預留一年兩次時間,回診時主動提及保健品使用情況。

利於專業團隊追蹤效果,及早發現潛在交互作用。

抓重點:選品別貪多,藥單先核對再說

說真的,每次在台灣不同藥局裡陪長輩挑營養品,心情都很複雜。嗯……你會發現,不少人以為成分越多就越厲害,其實沒那麼單純。有時候,堆滿維生素啊、什麼人參草本之類的,看起來好像很補,但配方來源和純度才是真的重點吧?欸,我是不是講遠了,拉回來。

有個專業藥師聊過,他說與其追著流行復合成分跑,不如仔細看看每個長者到底需要什麼。舉例好了,大概七十幾位高齡諮詢者裡面,有將近三成的人身上背著好幾種慢性病,那他們吃的處方藥和健康食品內容對不對盤,就變得極其關鍵。我突然想到,上次家裡阿嬤就是這樣亂搭出問題——唉,還是要交叉檢查啊。

如果這些東西沒有一一核對,很容易忽略掉暗中互相衝突的小細節。一不小心就把營養補充效果搞砸,甚至冒出奇怪的不適感。想想也挺煩的。

所以啦,各路專家都建議,要看產品標示真假、來源透明程度,以及那些報告文件,一步一步地把現有藥物跟保健品全部拿出來比照。不過話又說回來,新手照護者現在也開始學資深護理員,把這套流程當作基本功夫了。有些繁瑣,但安全至上嘛──只要能降低風險,多麻煩都值得忍一下吧?

有個專業藥師聊過,他說與其追著流行復合成分跑,不如仔細看看每個長者到底需要什麼。舉例好了,大概七十幾位高齡諮詢者裡面,有將近三成的人身上背著好幾種慢性病,那他們吃的處方藥和健康食品內容對不對盤,就變得極其關鍵。我突然想到,上次家裡阿嬤就是這樣亂搭出問題——唉,還是要交叉檢查啊。

如果這些東西沒有一一核對,很容易忽略掉暗中互相衝突的小細節。一不小心就把營養補充效果搞砸,甚至冒出奇怪的不適感。想想也挺煩的。

所以啦,各路專家都建議,要看產品標示真假、來源透明程度,以及那些報告文件,一步一步地把現有藥物跟保健品全部拿出來比照。不過話又說回來,新手照護者現在也開始學資深護理員,把這套流程當作基本功夫了。有些繁瑣,但安全至上嘛──只要能降低風險,多麻煩都值得忍一下吧?

情緒拉扯與理性決斷,長輩健康補充的兩難

「家裡長輩到底該不該補充營養品?」唉,每次聚餐或什麼親戚聊天,這種問題總會被翻出來。想想也有點煩,大概吧,尤其碰到慢性病或者身體起伏不穩的時候,整個家庭就會陷進一團迷霧。老實說,在照顧年長者這件事上,好像大家都卡在一種糾結裡,一方面怕自己沒注意、萬一忽略了什麼——欸,但又擔心亂吃搞砸健康。

你看,有些照顧者聽親友胡亂推薦啦、網路那邊翻到的資訊啦,很快就開始緊張兮兮。明明只是想讓長輩過得好,卻弄得神經繃緊,好像漏掉什麼營養元素就要出大事。不過說真的,我自己有時也會這樣,呃……但同時又怕買錯東西反而引發副作用?啊——腦袋打結。

結果呢,常見劇情就是:家裡冰箱或櫥櫃堆滿奇奇怪怪的保健產品,只求圖個安心。可是,其實這樣反倒讓選擇變得更混亂不是嗎?嗯,有點像是隨手丟東西進購物車然後自我安慰一下。我想到前幾天還差點把重複的鈣片再買一次……跳題了,拉回來。如果整個選購流程沒有科學依據、少了專業意見,只靠情感衝動去決定,很容易啊,就把資源用歪,也許根本沒解決長輩真正需要面對的問題(出處1-B)。好吧,就是這麼一回事。

你看,有些照顧者聽親友胡亂推薦啦、網路那邊翻到的資訊啦,很快就開始緊張兮兮。明明只是想讓長輩過得好,卻弄得神經繃緊,好像漏掉什麼營養元素就要出大事。不過說真的,我自己有時也會這樣,呃……但同時又怕買錯東西反而引發副作用?啊——腦袋打結。

結果呢,常見劇情就是:家裡冰箱或櫥櫃堆滿奇奇怪怪的保健產品,只求圖個安心。可是,其實這樣反倒讓選擇變得更混亂不是嗎?嗯,有點像是隨手丟東西進購物車然後自我安慰一下。我想到前幾天還差點把重複的鈣片再買一次……跳題了,拉回來。如果整個選購流程沒有科學依據、少了專業意見,只靠情感衝動去決定,很容易啊,就把資源用歪,也許根本沒解決長輩真正需要面對的問題(出處1-B)。好吧,就是這麼一回事。

台灣銀髮日常多重用藥,混搭風險你在意嗎?

嗯,有點懶得細數啦,不過「台灣社區健康調查」大概是幾年前吧,他們公佈的那些資料裡頭就顯示,家裡只要有長輩,不管他們是每天吃還是偶爾才吃,反正超過六成都會碰某種保健品。欸,其實不只是我們這邊,美國、歐洲那些地方也是一樣,據說高齡人口選擇營養補充品的比例,好像也差不多一半以上,有時甚至更高。

好吧,我剛才講到哪…對,多重用藥。這情況現在愈來愈常見了。美國那邊做臨床觀察,好像十個老人就有四個同時在吞處方藥還有不同牌子的補給品。有點混亂對吧?唉,每次看到這些數字,都覺得照護現場壓力其實很大。

想到這裡又開始分心——我是不是應該喝杯水?拉回來,所以說,當大家在推動什麼營養支持策略,到底有沒有認真去注意混合服用可能產生什麼奇怪的反應?監測還有追蹤狀況啦,老實講,只會越來越關鍵,誰知道明天會冒出什麼新問題呢。

好吧,我剛才講到哪…對,多重用藥。這情況現在愈來愈常見了。美國那邊做臨床觀察,好像十個老人就有四個同時在吞處方藥還有不同牌子的補給品。有點混亂對吧?唉,每次看到這些數字,都覺得照護現場壓力其實很大。

想到這裡又開始分心——我是不是應該喝杯水?拉回來,所以說,當大家在推動什麼營養支持策略,到底有沒有認真去注意混合服用可能產生什麼奇怪的反應?監測還有追蹤狀況啦,老實講,只會越來越關鍵,誰知道明天會冒出什麼新問題呢。

廣告標章信不信?小心忽略慢病交互作用陷阱

我還記得,當時幫家裡長輩挑選保健食品,唉,那情景真是讓人頭痛。明明才剛說過要多查資料,結果他們看到什麼包裝上有認證、廣告寫得天花亂墜,就忍不住下單了,好像東西掛個標語就萬無一失似的。嗯,我也不是怪他們啦,畢竟這種事情換作是我,大概也會心動吧。話說回來,有位算是經歷豐富的家庭成員,自己也坦承曾經一股腦就買了營養品給長輩吃。

沒想到後來才發現,其實只要家裡人長期在服用慢性病藥物,又突然加上新買的營養品,照理應該要先搞清楚兩邊會不會互相影響才對啊,不然就是亂槍打鳥。腎功能變化這玩意兒——欸,你有沒有覺得它就是超級難察覺?好多時候表面看起來一切正常,可偏偏幾個月後忽然身體哪裡不太對勁,你還以為只是年紀大、自然衰老而已。其實也不是那麼單純。

岔開一下,其實有次我自己差點忘了問醫師,新藥和舊藥能不能一起吃。拉回正題,多數人的建議,是只要打算多添一樣保健食品,最好把原本正在吃的藥單,加上你想買那堆成分資料,一口氣帶去給醫生或藥師看看,他們通常比較懂這些眉角。同時,也別懶,每隔一陣子就乖乖檢查肝腎功能等生理指標吧。不早點發現問題,到時候可沒人能幫你收拾殘局喔。

沒想到後來才發現,其實只要家裡人長期在服用慢性病藥物,又突然加上新買的營養品,照理應該要先搞清楚兩邊會不會互相影響才對啊,不然就是亂槍打鳥。腎功能變化這玩意兒——欸,你有沒有覺得它就是超級難察覺?好多時候表面看起來一切正常,可偏偏幾個月後忽然身體哪裡不太對勁,你還以為只是年紀大、自然衰老而已。其實也不是那麼單純。

岔開一下,其實有次我自己差點忘了問醫師,新藥和舊藥能不能一起吃。拉回正題,多數人的建議,是只要打算多添一樣保健食品,最好把原本正在吃的藥單,加上你想買那堆成分資料,一口氣帶去給醫生或藥師看看,他們通常比較懂這些眉角。同時,也別懶,每隔一陣子就乖乖檢查肝腎功能等生理指標吧。不早點發現問題,到時候可沒人能幫你收拾殘局喔。

有限預算怎麼挑?維生素D、B12還是葉黃素才值得買

英國那個Cochrane系統回顧報告——嗯,我其實一直很猶豫這種大機構的結論到底有多鐵口直斷,不過人家好像寫得很認真啦。他們說,目前只有少數營養素在明確缺乏時,才真正對健康指標有補足效果。你看嘛,像是慢性病長輩,如果檢查出維生素D或者B12低到一個不妙、又或眼睛驗起來葉黃素含量不足,針對這些做單一補充,其實比較合邏輯——好吧,有點無聊但現實就是如此。

欸,那如果什麼都沒缺,卻硬要全方位亂補一通?唉,他們就是搬出數字壓死人,真的沒有哪份大型研究能證明這樣會讓健康變超級厲害。講白點,就是大家別想太美了。岔題一下,我媽之前也常常說「保健食品就買多包一點安心」——結果家裡抽屜塞滿忘記吃,嗯…拉回來,大部分家庭預算緊繃根本不會亂砸錢,多半還是先靠健檢篩查,看醫師怎麼說,再決定挑那一兩樣需要的成分,不然小心掉進「多買才安心」的消費陷阱啊(他們Cochrane團隊近幾年的資料都指出這狀況)。

欸,那如果什麼都沒缺,卻硬要全方位亂補一通?唉,他們就是搬出數字壓死人,真的沒有哪份大型研究能證明這樣會讓健康變超級厲害。講白點,就是大家別想太美了。岔題一下,我媽之前也常常說「保健食品就買多包一點安心」——結果家裡抽屜塞滿忘記吃,嗯…拉回來,大部分家庭預算緊繃根本不會亂砸錢,多半還是先靠健檢篩查,看醫師怎麼說,再決定挑那一兩樣需要的成分,不然小心掉進「多買才安心」的消費陷阱啊(他們Cochrane團隊近幾年的資料都指出這狀況)。

種類多≠更好,腎臟負擔跟副作用要算進去

常聽說高齡者愛把各種保健食品一股腦吞下去,嗯,表面上好像很積極,但實際在臨床現場卻發現狀況不太妙。有時候真的會納悶,這是求健康還是給自己添麻煩?偏偏病例分析裡這樣的例子層出不窮——特別是在醫療院所,人家都快記不起來今天吃哪些東西了。

欸,以腎臟為例好了。你看現在市面上複方產品琳瑯滿目、混搭起來連成分自己也糊塗。有些鉀、鈣加魚油什麼的,其實一天天算下來加總早就超過建議攝取值。結果呢?老年人只要本身有慢性病或年紀再大一些,代謝壓力馬上冒頭。唉,好像又講遠了……拉回來還得提到藥物。

事實就是,同時服用降壓藥、抗凝血劑者比例將近一半。不誇張,那個交互作用的風險只能說讓人頭痛,根本沒空安心吃飯。有些家屬總覺得種類越多越補,大概是受什麼廣告影響吧,不過其實歐洲好幾個國家的衛生單位近期已經連聲提醒,大方向還是依照需求與醫囑走會比較妥當。而那種自以為「全餐」最安全的想法,有點……嗯,只會默默增加副作用而已。

比方說,有的人血鉀一下飆高、有的人腸胃忽然鬧彆扭甚至連藥效都開始亂七八糟地波動。這些狀況,在銀髮族之間真的是見怪不怪了吧。不知道該怎麼結論──但至少別什麼都往嘴裡塞啦。

欸,以腎臟為例好了。你看現在市面上複方產品琳瑯滿目、混搭起來連成分自己也糊塗。有些鉀、鈣加魚油什麼的,其實一天天算下來加總早就超過建議攝取值。結果呢?老年人只要本身有慢性病或年紀再大一些,代謝壓力馬上冒頭。唉,好像又講遠了……拉回來還得提到藥物。

事實就是,同時服用降壓藥、抗凝血劑者比例將近一半。不誇張,那個交互作用的風險只能說讓人頭痛,根本沒空安心吃飯。有些家屬總覺得種類越多越補,大概是受什麼廣告影響吧,不過其實歐洲好幾個國家的衛生單位近期已經連聲提醒,大方向還是依照需求與醫囑走會比較妥當。而那種自以為「全餐」最安全的想法,有點……嗯,只會默默增加副作用而已。

比方說,有的人血鉀一下飆高、有的人腸胃忽然鬧彆扭甚至連藥效都開始亂七八糟地波動。這些狀況,在銀髮族之間真的是見怪不怪了吧。不知道該怎麼結論──但至少別什麼都往嘴裡塞啦。

消費熱潮背後:高齡化精準營養新趨勢來襲

欸,有點煩,最近看到台灣民間消費調查機構這幾年在盯著長輩們的消費行為。你敢信嗎?六十五歲以上的族群,一年花在保健食品上的錢硬生生破了兩百億元——數字大到有點讓人恍神。好像大家都覺得,吃點維他命或補給品可以安心一整年,所以差不多七成長者會固定補充這類東西。嗯……我也不是專家啦,但感覺身邊老人家聊養生話題,比聊天氣還熱絡。

然後美國FDA,每年都會發通報,說什麼疑似被營養補給品搞出來的不良反應案例正逐步增加。據說裡面同時吃很多藥又加上各種保健產品的人快要占了一半,好吧,想想就頭大。不過——喔對,我剛剛還想到昨天朋友問我要不要喝珍珠奶茶,不小心岔題了拉回來——隨著人口老化愈來愈明顯,業界那邊其實也開始變聰明,不再只是把原料亂疊一通,而是慢慢試圖去針對個人體質、過往病史做精準配方設計。

現在啊,比如依照慢性病種類分眾研發產品,也有不少廠商乾脆跑去跟醫療院所合作,要一起追蹤個案,希望能降低副作用風險。我自己偶爾也懷疑,到底真的有效嗎?但看起來產業就是朝這種方向轉型,大概吧。

然後美國FDA,每年都會發通報,說什麼疑似被營養補給品搞出來的不良反應案例正逐步增加。據說裡面同時吃很多藥又加上各種保健產品的人快要占了一半,好吧,想想就頭大。不過——喔對,我剛剛還想到昨天朋友問我要不要喝珍珠奶茶,不小心岔題了拉回來——隨著人口老化愈來愈明顯,業界那邊其實也開始變聰明,不再只是把原料亂疊一通,而是慢慢試圖去針對個人體質、過往病史做精準配方設計。

現在啊,比如依照慢性病種類分眾研發產品,也有不少廠商乾脆跑去跟醫療院所合作,要一起追蹤個案,希望能降低副作用風險。我自己偶爾也懷疑,到底真的有效嗎?但看起來產業就是朝這種方向轉型,大概吧。

價格漂亮不代表吸收好,用藥相剋反而吃出問題?

消費者基金會那份調查,嗯,其實也不是最近才發現的事——很多人買保健食品,好像都先盯著價格標籤、品牌曝光率,老實說我自己偶爾也會這樣,但就很容易忽略掉那些原料純度啊、吸收方式這類比較隱晦卻其實關鍵的細節。奇怪,每次去藥妝店,琳瑯滿目的產品,一堆廠牌直接寫高價、多重配方,看起來超厲害,然後你仔細想想,如果配方亂湊一通,不但沒幫助,有時還可能讓身體吸收得更差——是有點本末倒置啦。

唉,我又扯遠了。拉回來說,那些廣告不是常常講「全營養」嗎?但如果裡面的成分互相干擾,比如某些維生素或礦物質之間打架,最終效果往往沒人敢保證真的如他們宣稱的那麼好。然後據說,大約將近一半慢性病長輩同時吃藥又補充品,有時醫療院所的紀錄裡就冒出疑似交互作用案例——這種情形聽起來有點毛骨悚然,可又很真實。

講到怎麼避開這些坑呢,其實比較穩妥的方法就是:嗯,花點時間翻翻產品包裝上那些專業說明(雖然字真的小到懷疑人生),再把自己的藥物清單拿給醫師或者藥師一起檢查一下,看有沒有什麼衝突隱患。另外還得記得,不同劑型像錠狀、液態之類的,也可能對腸胃吸收狀況有差異。我承認啦,整個流程聽起來很煩很瑣碎,但也只有這樣才能稍微把風險壓低一點吧。不然怎麼辦呢?

唉,我又扯遠了。拉回來說,那些廣告不是常常講「全營養」嗎?但如果裡面的成分互相干擾,比如某些維生素或礦物質之間打架,最終效果往往沒人敢保證真的如他們宣稱的那麼好。然後據說,大約將近一半慢性病長輩同時吃藥又補充品,有時醫療院所的紀錄裡就冒出疑似交互作用案例——這種情形聽起來有點毛骨悚然,可又很真實。

講到怎麼避開這些坑呢,其實比較穩妥的方法就是:嗯,花點時間翻翻產品包裝上那些專業說明(雖然字真的小到懷疑人生),再把自己的藥物清單拿給醫師或者藥師一起檢查一下,看有沒有什麼衝突隱患。另外還得記得,不同劑型像錠狀、液態之類的,也可能對腸胃吸收狀況有差異。我承認啦,整個流程聽起來很煩很瑣碎,但也只有這樣才能稍微把風險壓低一點吧。不然怎麼辦呢?

三步驟簡化選擇流程,自辦mini研究也行得通嗎?

健康管理中心這幾年好像有點新花樣,嗯,他們簡化了挑選長者保健品的流程。我說真的,對於一堆七十多歲的阿公阿嬤來講,藥物一大把、檢查紀錄又東缺西漏,很容易就搞丟重點。第一步啊,就是先把慢性病用藥和舊有檢查資料全都攤開來整理一下,有時候翻找文件還挺累人的——欸,我差點扯到我自己家裡那本雜亂無章的小冊子。

下一關是什麼?基本上得讓醫師或營養師慢慢核對啦,看看到底哪些營養素才是真的該補,而不是聽信某些廣告天花亂墜地鼓吹。唉,其實我自己也曾經被網路上的宣傳洗腦過,但冷靜下來想想,還是交給專業比較穩妥。

然後第三步,其實也蠻重要的,就是要建立個需求—審核—監測的循環。例如你開始吃新產品,大概三個月內吧,可以去抽血或者追蹤生理指標,如果哪邊怪怪的就立刻請專家調整配方。有時候忍不住會懷疑這樣麻煩值得嗎?但畢竟安全比較要緊嘛,好像只能嘆口氣認了。

說起來,有些家庭甚至會觀察家裡快三十位老人一年持續吃葉黃素之後,到底視網膜厚度會不會變。欸對,他們用醫院健康檢查記錄加上問卷設計前後比較型分析,其實滿細膩的啦——啊,我忽然想到上次填問卷超級久,不過這種方式確實可以讓結果更貼近現場狀況。不知道是不是因為大家都怕白忙一場,所以特別小心翼翼吧。

下一關是什麼?基本上得讓醫師或營養師慢慢核對啦,看看到底哪些營養素才是真的該補,而不是聽信某些廣告天花亂墜地鼓吹。唉,其實我自己也曾經被網路上的宣傳洗腦過,但冷靜下來想想,還是交給專業比較穩妥。

然後第三步,其實也蠻重要的,就是要建立個需求—審核—監測的循環。例如你開始吃新產品,大概三個月內吧,可以去抽血或者追蹤生理指標,如果哪邊怪怪的就立刻請專家調整配方。有時候忍不住會懷疑這樣麻煩值得嗎?但畢竟安全比較要緊嘛,好像只能嘆口氣認了。

說起來,有些家庭甚至會觀察家裡快三十位老人一年持續吃葉黃素之後,到底視網膜厚度會不會變。欸對,他們用醫院健康檢查記錄加上問卷設計前後比較型分析,其實滿細膩的啦——啊,我忽然想到上次填問卷超級久,不過這種方式確實可以讓結果更貼近現場狀況。不知道是不是因為大家都怕白忙一場,所以特別小心翼翼吧。

遇到困難怎麼辦?定期追蹤+團隊合作給答案

部分醫療團隊有時會建議,家屬如果發現長輩的健康指標突然起伏,除了定期幫忙安排血液檢查和生理數值監測,也可以考慮戴上那些穿戴式監控設備來追蹤日常細節波動,其實說不定早點看到異常比較安心。嗯,不過我自己偶爾也會忘記看這些數據啦。唉,岔題了……總之,如果遇到服用保健品之後忽然出現什麼莫名其妙的不舒服,第一步應該是把症狀跟開始、結束的時間記下來,再主動帶著目前所有藥物還有營養補充品清單去診所或藥局找專業的人問一問。有些地方甚至能靠社區資源幫忙做交叉檢查,這點其實挺貼心的。

那新產品到底要不要一直用?欸,我自己也常猶豫不決。不妨把三個月設定成一個階段性追蹤點,大概就像給自己和長輩一個觀察期吧;比起無止盡地換各種新成分,全程紀錄身體反應和用藥差異,好像更容易揪出潛在風險。話說回來,如果預算真的有限,還是先根據主要缺乏項目只挑單一品項補充,比起亂槍打鳥、多樣混搭省事多了。

對了,其實各地高齡政策也老是在變,有時懶得看新聞但又怕錯過重要更新,所以主動留意官方資訊、配合最新規範,也許是減少混淆的一個蠻務實的辦法吧。嗯,好像又碎念太多……

那新產品到底要不要一直用?欸,我自己也常猶豫不決。不妨把三個月設定成一個階段性追蹤點,大概就像給自己和長輩一個觀察期吧;比起無止盡地換各種新成分,全程紀錄身體反應和用藥差異,好像更容易揪出潛在風險。話說回來,如果預算真的有限,還是先根據主要缺乏項目只挑單一品項補充,比起亂槍打鳥、多樣混搭省事多了。

對了,其實各地高齡政策也老是在變,有時懶得看新聞但又怕錯過重要更新,所以主動留意官方資訊、配合最新規範,也許是減少混淆的一個蠻務實的辦法吧。嗯,好像又碎念太多……