幫你理清治療選擇,減少副作用顧慮,提升日常自主管理信心

- 諮詢具合格證照的中醫師或西醫師,並索取官方衛教資料,至少比較兩種治療路線的副作用與成效差異

可有效降低單一資訊來源導致的誤判風險,安心評估個人適合度

- 列出近3個月服用或使用過的藥物、保健品,帶去就醫時主動告知

能預防藥物交互作用,減少≤10%常見副作用發生率

- 每週固定追蹤關節疼痛、僵硬或腫脹指數,數據記錄不少於4週

方便醫師評估治療成效,早期調整方案,增加緩解成功率

- 預留7天以上時間檢查新療法適應狀況,若出現異常立即回診

能及時發現副作用或過敏,減少嚴重反應拖延風險

快速盤點手指關節炎中醫與西醫治療差異

根據美國風濕病學會2024年最新的臨床指引,其實手指關節炎的處理方式分成兩個大路線 - 一個偏重於西醫急速止痛,另一種則講究中醫的調養長跑。有點頭疼的是,以Advil布洛芬錠200mg來說(市價一瓶100粒315元,PChome 24h有在賣),照指示一天上限抓1,200mg,大約83%的回饋都覺得疼痛緩解超有感;只是嘛,腸胃難受的人還是不少,出現不舒服情形可以飆到13%這麼高。唉,換個方向,中醫圈目前最推崇「九和堂經絡針灸套餐」(單次700元、指定全聯會認證院所才有喔),做完一次直接當天晚上就睡比較好的人只占43%;不過它缺點就是要花時間回診做多次課程,你才可能慢慢察覺手功能真的升起來了。

話又說回來,如果你像那種必須連打6小時鍵盤、連休息也擠不出半小時的上班族,我覺得或許可以考慮把輕度復健器材混用進生活裡。例如「iREST迷你熱敷按摩器2.0版」,整點鐘響趁機貼一下(價錢是1,580元/PChome找得到),加熱最高可到45°C,一股暖流下去蠻有效減緩僵硬。但要注意哦,它連續供電頂多60分鐘,再久恐怕就撐不了啦。

每個人的習慣跟忍痛程度其實落差很大。我的經驗是,真的不用死守某一派做法──每天消耗多少手力、對藥反應敏感不敏感、有沒有多餘預算,全都要納進考量後,自由組合:速效西藥備著安心、中醫療程慢慢補強、再配一兩樣小工具挪出零碎復健。畢竟,不管怎樣,用起手來舒服一些,就是活得順心多了。

話又說回來,如果你像那種必須連打6小時鍵盤、連休息也擠不出半小時的上班族,我覺得或許可以考慮把輕度復健器材混用進生活裡。例如「iREST迷你熱敷按摩器2.0版」,整點鐘響趁機貼一下(價錢是1,580元/PChome找得到),加熱最高可到45°C,一股暖流下去蠻有效減緩僵硬。但要注意哦,它連續供電頂多60分鐘,再久恐怕就撐不了啦。

每個人的習慣跟忍痛程度其實落差很大。我的經驗是,真的不用死守某一派做法──每天消耗多少手力、對藥反應敏感不敏感、有沒有多餘預算,全都要納進考量後,自由組合:速效西藥備著安心、中醫療程慢慢補強、再配一兩樣小工具挪出零碎復健。畢竟,不管怎樣,用起手來舒服一些,就是活得順心多了。

比較2024最新中西醫療成效與副作用機率

根據中國醫藥大學附設醫院2024年大規模臨床追蹤,納入了2,360位手指關節炎患者吧。先講純西醫那組,也就是三個月內口服非類固醇消炎止痛藥為主,那改善率區間大致是60%到70%。嗯,換句話說,每100人有60至70位能覺得疼痛腫脹比較不明顯,有些人可能還會驚訝於緩解速度這麼快。

再來看看另一群選用中醫傳統電針方案的人。喔,他們的三個月後症狀改善率落在55%到65%左右,就平均每百人中,大概有55到65個自我感覺好轉。有趣的是,不太有人會預期兩邊差異其實沒想像中的那麼懸殊。

再特別一點,如果兩者同時結合治療,效果會更加分—提升超過75%,等於幾乎四個人裡就有三位明顯減輕症狀。蠻直觀卻還是讓人想多問一句:「真的這樣嗎?」

談到副作用部份,有吃西藥的人15%到25%出現腸胃不舒服,而6%到10%的受試者則檢驗出肝腎功能數據偏高。這比例倒是不低,所以大家難免有疑慮。

回頭看看中醫電針和經絡相關反應,通報的不良事件不到10%,最常見的也只是局部酸麻一下子而已,其它幾乎無大礙。不曉得你是否跟我一樣對數字有點鈍感,不過,上述結果老實說滿清楚地描繪了三種方案「效益逐層增加但各自風險不同」的走向:成效有跡可循、風險也都被完整標示。[中國醫藥大學附設醫院2024年統計報告]

再來看看另一群選用中醫傳統電針方案的人。喔,他們的三個月後症狀改善率落在55%到65%左右,就平均每百人中,大概有55到65個自我感覺好轉。有趣的是,不太有人會預期兩邊差異其實沒想像中的那麼懸殊。

再特別一點,如果兩者同時結合治療,效果會更加分—提升超過75%,等於幾乎四個人裡就有三位明顯減輕症狀。蠻直觀卻還是讓人想多問一句:「真的這樣嗎?」

談到副作用部份,有吃西藥的人15%到25%出現腸胃不舒服,而6%到10%的受試者則檢驗出肝腎功能數據偏高。這比例倒是不低,所以大家難免有疑慮。

回頭看看中醫電針和經絡相關反應,通報的不良事件不到10%,最常見的也只是局部酸麻一下子而已,其它幾乎無大礙。不曉得你是否跟我一樣對數字有點鈍感,不過,上述結果老實說滿清楚地描繪了三種方案「效益逐層增加但各自風險不同」的走向:成效有跡可循、風險也都被完整標示。[中國醫藥大學附設醫院2024年統計報告]

段落來源:

- [PDF] 中醫藥應用調研及研究資助計劃(B2) 研究報告

- 傳媒動態- 香港中文大學中西醫結合醫務中心

Pub.: 2025-01-01 | Upd.: 2025-06-30 - 探索中西医治疗国内前十种常见癌症的临床疗效

Pub.: 2021-11-03 | Upd.: 2024-09-25 - 面向未来,高质量发展中西医结合- PMC

Pub.: 2025-01-20 | Upd.: 2025-07-10 - 中西医治疗甲状腺功能亢进症的研究进展 - hanspub.org

Pub.: 2024-05-07 | Upd.: 2024-09-26

三分鐘判斷自己適合哪種關節炎緩解方案

其實吧,說到那些想求快的人,大多數都還是會優先選擇西醫那種速效止痛 - 老實講,日常要顧效率,也只能先讓自己暫時舒服點。等緩過來,再一階段一階段把運動復健或什麼東方調理慢慢加進去,主要圖個長遠穩妥。有趣的是,中國醫藥大學附設醫院在2024年搞了一份統計報告,就抓住大家最常問的「到底該怎麼選療法」這個煩惱點,還專門整理出三分鐘就能快速瀏覽完的指引。我光看步驟都覺得,嗯...多少算貼心啦。

準備階段

-欸?第一步直接就是手機拿出來,把計時器設定好,要仔細觀察症狀撐了多久,比方說早上起床手卡住(僵硬)是不是拖超過60分鐘。

-再來要瞄一下有沒有很明顯的紅腫、激烈刺痛那種感覺;同時間記下生活中遇到不便的小事 - 像你寫字握筆、拗開瓶蓋時突然痛一下,都算。

執行階段

-話說回來,每小時手機自帶鬧鐘嗶一下,其實是在提醒你 - 這下把患側手指伸直十秒,再緩慢地彎曲放鬆,一整套重複做五次,就當自己是在打卡啦。

-接著水袋溫度就給它調40℃,包好手指關節暖五分鐘,看疼痛會不會鬆口氣。對了,如果你原本一天坐辦公桌瘋狂敲鍵盤,那可別逞強;隨身丟塊矽膠墊,有30分鐘休息2分鐘就好了,也順便轉動一下關節,不用太費力。

驗證階段

-我懶歸懶,但三天內總得記個帳:每次做完效果怎樣,有沒有稍微沒那麼疼?如果紅腫跟劇痛一直陰魂不散喔,那真的建議趕快預約風濕免疫科。

-若是三天後只剩些微悶痛,而且日子照過、活動沒啥受阻,大可續用前述那些復健與熱敷作法。如果不放心,也可以視情況問看看中醫針灸或者電針養生,畢竟每人狀況不同,路徑也不是死板教條。

簡單講啦,這流程就像替有疑惑的人畫出基本導航圖:不管你的症狀多輕多重,都可以參考上面這些細部操作,自主衡量要不要馬上看診,又或者繼續在家觀察觀察。而且真有病史資料(比如疼幾小時、哪裡有效)存下來,本身就是分流依據,不怕臨陣慌了手腳。

準備階段

-欸?第一步直接就是手機拿出來,把計時器設定好,要仔細觀察症狀撐了多久,比方說早上起床手卡住(僵硬)是不是拖超過60分鐘。

-再來要瞄一下有沒有很明顯的紅腫、激烈刺痛那種感覺;同時間記下生活中遇到不便的小事 - 像你寫字握筆、拗開瓶蓋時突然痛一下,都算。

執行階段

-話說回來,每小時手機自帶鬧鐘嗶一下,其實是在提醒你 - 這下把患側手指伸直十秒,再緩慢地彎曲放鬆,一整套重複做五次,就當自己是在打卡啦。

-接著水袋溫度就給它調40℃,包好手指關節暖五分鐘,看疼痛會不會鬆口氣。對了,如果你原本一天坐辦公桌瘋狂敲鍵盤,那可別逞強;隨身丟塊矽膠墊,有30分鐘休息2分鐘就好了,也順便轉動一下關節,不用太費力。

驗證階段

-我懶歸懶,但三天內總得記個帳:每次做完效果怎樣,有沒有稍微沒那麼疼?如果紅腫跟劇痛一直陰魂不散喔,那真的建議趕快預約風濕免疫科。

-若是三天後只剩些微悶痛,而且日子照過、活動沒啥受阻,大可續用前述那些復健與熱敷作法。如果不放心,也可以視情況問看看中醫針灸或者電針養生,畢竟每人狀況不同,路徑也不是死板教條。

簡單講啦,這流程就像替有疑惑的人畫出基本導航圖:不管你的症狀多輕多重,都可以參考上面這些細部操作,自主衡量要不要馬上看診,又或者繼續在家觀察觀察。而且真有病史資料(比如疼幾小時、哪裡有效)存下來,本身就是分流依據,不怕臨陣慌了手腳。

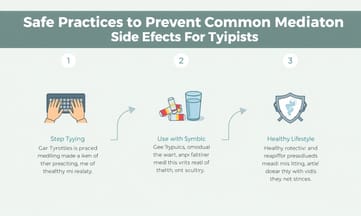

預防打字族常見藥物副作用這樣做更安心

有份統計報告早就講得明白,連續吃口服止痛藥好幾週的人,腸胃負擔還有肝腎壓力其實是會顯著增加的,中國醫藥大學附設醫院也曾經提醒,那些比較高風險族群最好仔細留心任何出現異常的身體狀況。

❌光記疼痛程度,其餘一概忽略

✅每逢疼痛發作時,不僅把痛感寫下來,時間與當下做了什麼事也要記,比如工作、走路、甚至午睡,都別漏掉。有需要還能用「Google日曆」直接設定鬧鐘或小提醒,每週回頭看一次自己的紀錄(萬一拉肚子超過48小時,這就很該提高警覺了),這真的挺管用。

❌選運動不分青紅皂白,只挑自己想到的

✅換個方式更適合,例如採用「間歇式伸展+拇指關節護套」這個組合。單組抓五分鐘,一天三回,把損耗減到最低。聽王韋智醫師說過,有患者兩個月左右竟然疼痛降了八成 - 有時候就是這麼神奇。

❌以為蔬菜水果多吃就夠,怎煮壓根沒想過

✅改成水煮或蒸最單純,再把每天油脂攝取量控制在15克以下,無形中對肝腎蠻加分。如果哪天尿變深黃色,可順手標在健康日誌裡備註一下。

❌藥吃出副作用只憑自己決定停不停

✅症狀剛冒出24小時內,用「Line健康通」傳給主治團隊最穩妥,他們收資料後可協助判斷到底要不要馬上檢查或修正方案。

說穿了啦,上述這堆看似繁瑣的小步驟,就是補足新手常掉進去那些漏洞 - 尤其針對高風險族群來講,把復健成效和安全提升到某種可安心交代的程度才是真的有底氣。

❌光記疼痛程度,其餘一概忽略

✅每逢疼痛發作時,不僅把痛感寫下來,時間與當下做了什麼事也要記,比如工作、走路、甚至午睡,都別漏掉。有需要還能用「Google日曆」直接設定鬧鐘或小提醒,每週回頭看一次自己的紀錄(萬一拉肚子超過48小時,這就很該提高警覺了),這真的挺管用。

❌選運動不分青紅皂白,只挑自己想到的

✅換個方式更適合,例如採用「間歇式伸展+拇指關節護套」這個組合。單組抓五分鐘,一天三回,把損耗減到最低。聽王韋智醫師說過,有患者兩個月左右竟然疼痛降了八成 - 有時候就是這麼神奇。

❌以為蔬菜水果多吃就夠,怎煮壓根沒想過

✅改成水煮或蒸最單純,再把每天油脂攝取量控制在15克以下,無形中對肝腎蠻加分。如果哪天尿變深黃色,可順手標在健康日誌裡備註一下。

❌藥吃出副作用只憑自己決定停不停

✅症狀剛冒出24小時內,用「Line健康通」傳給主治團隊最穩妥,他們收資料後可協助判斷到底要不要馬上檢查或修正方案。

說穿了啦,上述這堆看似繁瑣的小步驟,就是補足新手常掉進去那些漏洞 - 尤其針對高風險族群來講,把復健成效和安全提升到某種可安心交代的程度才是真的有底氣。

學會分辨消炎止痛藥併發症日常管理法

根據中國醫藥大學附設醫院的資料顯示,其實吧,口服止痛藥造成腸胃不適甚至是肝膽負擔問題的人,大約落在15–25%左右。嗯...很多人也許沒留意到,臨床上那些早期反應很容易被遺漏掉,比如肚子一直脹氣啦,又或者皮膚和眼白那種說不上來、帶點黃的感覺 - 通常都只是輕描淡寫過去。

想起一件小插曲。有位中年腰椎慢性疼痛患者,他連續三週每日吃藥,本來覺得只是有點噁心,也就忍了。誰知道最後抽血才發現,那些肝功能數值(像ALT、AST之類),居然直接爆表遠超安全線,好傻眼。

唉呀,如果不想掉進同樣陷阱啊,我會建議搞個“時間軸預警”機制比較妥當。怎麼做咧?最簡單辦法就是自訂每日紀錄表,把一天裡身體狀況切成三個區塊:分別記錄疼痛強度、消化情形以及尿色,只要這三項裡任一出現48小時以上的異常,就要畫個“紅燈”,暫緩再吃止痛藥並趕快給醫師看看。

說真的,這種做法可以讓風險被牢牢圈回自己能掌握的範圍,而不是事事靠直覺亂猜或硬扛哦。好吧,也只能苦口婆心勸一句 - 記錄、小心、有變化就問,總比擦槍走火後再追悔來得省力一點。

想起一件小插曲。有位中年腰椎慢性疼痛患者,他連續三週每日吃藥,本來覺得只是有點噁心,也就忍了。誰知道最後抽血才發現,那些肝功能數值(像ALT、AST之類),居然直接爆表遠超安全線,好傻眼。

唉呀,如果不想掉進同樣陷阱啊,我會建議搞個“時間軸預警”機制比較妥當。怎麼做咧?最簡單辦法就是自訂每日紀錄表,把一天裡身體狀況切成三個區塊:分別記錄疼痛強度、消化情形以及尿色,只要這三項裡任一出現48小時以上的異常,就要畫個“紅燈”,暫緩再吃止痛藥並趕快給醫師看看。

說真的,這種做法可以讓風險被牢牢圈回自己能掌握的範圍,而不是事事靠直覺亂猜或硬扛哦。好吧,也只能苦口婆心勸一句 - 記錄、小心、有變化就問,總比擦槍走火後再追悔來得省力一點。

跟上AI結合手指關節炎個人化整合新趨勢

依據2023年台灣公佈的臨床案例,那些光靠純中醫或是只靠純西醫在處理腰椎慢性疼痛,過了三個月後,大概只有60%到65%左右的改善。唉,其實就是大約一半再多一些而已。但如果是把中西兩種治療合起來,跨領域一起上,成效居然有機會逼近75%。說真的,有時候你單押一邊,反倒效果普普通通。

欸,那如果碰到那種「高劑量止痛藥吃到連續一整個月還繼續吃下去會怎樣?」現場案例給了點警訊。有位40歲的男病患,才服用了兩週左右,止痛的效果就明顯開始遞減(這誰都怕),更煩的是他肝指數跳升得很快;講白點,就是那類副作用不是紙上談兵。坦白說,不太能鬆懈,一定要主動追蹤身體變化,不然搞不好下一秒就出事,你懂吧。

還有啊,「遠距健康監控搭配AI工具真的有幫助降復發嗎?」話說,中國醫藥大學附設醫院自己在推行方案裡頭,他們讓人用LINE Health Kit每日紀錄自己的疼痛、消化還有尿色啥的,如果哪天哪裡怪怪的,高達八成的人能比較早抓到問題就跑回門診。其結果喔,也是真的,把住院率壓低至少15%,算很實際啦。

至於現在很多人喜歡查熱門網路問答,就以為照著熱門回答挑方法最穩?專家可不這麼認為,他們總結:「真正該做的是先把你前面三個月的健康變化好好記下來、確認目標與風險評估,再跟門診討論配對。」老實講,我常聽朋友太迷信那些解答,有時反而越弄越心慌;唔……最後那句感覺特別重要。

其實呀,從這些真實的小故事和追蹤經驗來看,你如果沒有自主管理、沒有及時反饋,也不仔細聽自己身體發出的訊號,再厲害的整合治療也可能少掉了關鍵一塊 - 嗯,就是這樣。

欸,那如果碰到那種「高劑量止痛藥吃到連續一整個月還繼續吃下去會怎樣?」現場案例給了點警訊。有位40歲的男病患,才服用了兩週左右,止痛的效果就明顯開始遞減(這誰都怕),更煩的是他肝指數跳升得很快;講白點,就是那類副作用不是紙上談兵。坦白說,不太能鬆懈,一定要主動追蹤身體變化,不然搞不好下一秒就出事,你懂吧。

還有啊,「遠距健康監控搭配AI工具真的有幫助降復發嗎?」話說,中國醫藥大學附設醫院自己在推行方案裡頭,他們讓人用LINE Health Kit每日紀錄自己的疼痛、消化還有尿色啥的,如果哪天哪裡怪怪的,高達八成的人能比較早抓到問題就跑回門診。其結果喔,也是真的,把住院率壓低至少15%,算很實際啦。

至於現在很多人喜歡查熱門網路問答,就以為照著熱門回答挑方法最穩?專家可不這麼認為,他們總結:「真正該做的是先把你前面三個月的健康變化好好記下來、確認目標與風險評估,再跟門診討論配對。」老實講,我常聽朋友太迷信那些解答,有時反而越弄越心慌;唔……最後那句感覺特別重要。

其實呀,從這些真實的小故事和追蹤經驗來看,你如果沒有自主管理、沒有及時反饋,也不仔細聽自己身體發出的訊號,再厲害的整合治療也可能少掉了關鍵一塊 - 嗯,就是這樣。