幫助慢性蕁麻疹患者落實中醫調理,減少反覆發作、提升舒適感

- 預留每天至少30分鐘早於23點前準備入睡

規律早睡有助降低蕁麻疹因免疫失調而惡化的機率,讓皮膚修復更完整

- 每週主動諮詢合格中醫師或查詢衛福部官方資訊

專業辨證能針對個人體質找出合適的調理方式,避免自行用藥風險

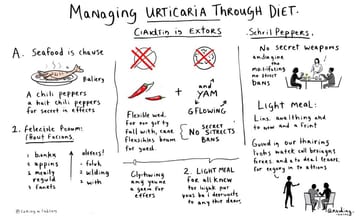

- 列出過去7天食物日誌並檢查是否攝取過多辛辣、海鮮或高油脂食物

掌握誘發因子,有效減少飲食型刺激導致的皮膚搔癢與紅腫

- *聚會場合*選擇通風良好環境且遠離煙味,每次聚會不超過2小時

減緩空氣污染和環境壓力對敏感體質帶來的不穩定影響

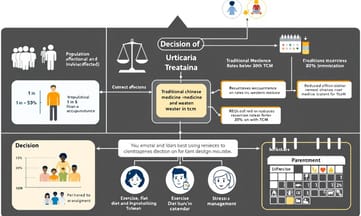

中醫如何透過辨證施治來對抗蕁麻疹

Kina剛開始接觸中醫時,對治療蕁麻疹的方式有點困惑。她曾聽過要先看體質,但怎麼分類,好像每家說法都略有不同。有次在Veil的諮詢間,她被老醫師問了幾個生活習慣和身體反應的問題,才知道原來辨證分型是第一步。好像什麼風熱、風寒、還有脾虛濕盛這些名詞其實就是幫助醫師找出每個人不同的癥結點。資料裡偶爾會提到,有經驗的人通常不會只靠單一方法,而是根據這種分類再決定用藥或調理方向(初步報導)。這樣算下來,治療過程變得比較有彈性,不是一套公式通用所有人,也就多了一點希望。不過Kina回想起來,那時候光是分清自己是哪一型,其實也花了不少時間。

Kina的綠豆湯之旅:自我調理的簡單秘訣

說到那次蕁麻疹發作,Kina好像特別記得她整個晚上都在抓癢,幾乎快沒睡著。其實當時狀況已經拖了不少天,她說皮膚上那些紅紅一片片的,好像越來越兇,連去便利商店都覺得尷尬。後來遇到老中醫,對方只淡淡建議可以試試綠豆湯,不曉得是不是心理作用,反正照做之後過了一段時間,那種火燒般的癢似乎真的緩下來些。煮法也不複雜,就是把綠豆跟水丟進鍋裡慢慢熬,有時候還會加點冰糖或什麼配料。這樣的調理方式,很多人聽起來覺得有點土,但Kina倒是樂於分享自己這類偏方的小故事,也沒有特別強調一定有效,只是感覺有幫助就繼續喝著。

Comparison Table:

| 主題 | 內容 |

|---|---|

| 中醫與現代生活的關聯 | 中醫強調氣血流通,類似於疏通水管,能幫助清除體內雜質。 |

| 蕁麻疹患者的飲食習慣 | 規律飲食和適度忌口可降低復發機會,常見食材如薏仁、山藥被認為有助益。 |

| 心理壓力對皮膚影響 | 現代人面臨更高的心理壓力與環境污染,可能導致過敏反應增加。 |

| 針灸與經絡按摩的輔助療法 | 結合傳統療法如針灸和經絡按摩,有助於改善體質並減輕症狀。 |

| 個體差異的重要性 | 每位患者的身體狀況不同,因此治療方法需根據個人情況進行調整。 |

針灸是否真的不痛?Kina告訴你背後的原理

「針灸真的不會痛嗎?」這一題,Kina在診間遇到太多次了。她有時候乾脆反問:「你打過預防針沒?大概就像被蚊子咬吧——不過有些人說其實感覺更淡,甚至半點刺痛都沒有。」現場還有人開玩笑:怕痛的話,閉上眼睛三秒鐘,等睜開眼就結束啦。不過,有極少數人皮膚比較敏感,那種微微的酸脹、麻麻的,好像也不是每次都會出現。關於為什麼要針灸?Kina總是用「調整氣血」來簡單帶過,也有人說穴位刺激能讓循環好一些,有初步報導提到這樣做可能對皮膚癢狀有幫助,但詳細機制醫師們各自說法不一。有時候患者聽完只問一句:「那我可以邊滑手機邊針嗎?」Kina忍不住笑場——看個人啦。

台灣人面對蕁麻疹的現實與中醫治療的成效分析

台灣好像有不少人都碰過蕁麻疹,據說大約每五個裡面就有一個曾經發作過。這種情況下,治療方法的選擇也變得很重要。有些媒體或初步報導裡提到,傳統中醫結合針灸的方式,好像讓復發機率降到三成以下。雖然數據來源有時不太一致,有些是衛生單位偶爾提過,有些又是門診經驗的彙整,但總歸來說,中西兩種療法在控制上還是各有不同。有朋友聽診間分享,覺得中醫調理後反覆出現癢疹的次數真的明顯減少,不過也有人反映效果沒這麼穩定。某些觀察指出,如果患者願意長期配合飲食和生活習慣調整,再加中醫介入,可能會看到再發狀況有下降。不過這類結果,多半還是在特定族群或短期追蹤內,比較難直接套用在所有患者身上。

艾草香氛按摩法,讓Kina夜裡不再癢醒

半夜時分,房間裡有點像被誰悄悄加了層霧氣,空氣裡混著淡淡艾草味。Kina偶爾翻身,床單皺成一團,好像怎麼都找不到個不癢的角落。有人說這種香氣跟老家灶腳差不多,也有些人覺得聞著舒服,有點安心感。桌上那瓶按摩油攪拌過幾次,溫度還沒涼掉,用指腹慢慢推壓手臂、腿窩經絡的位置——據說這方法能讓皮膚比較穩定,但到底是不是每次都有效,好像也要看心情和當天狀態。有篇初步報導提到搭配經絡按壓能暫時舒緩情緒和搔癢,不過數據只抓到七十多人樣本,也不是什麼定論。深夜微光下,Kina偶爾會懷疑,是香氛帶來的小安慰還是生理真的有改變呢?

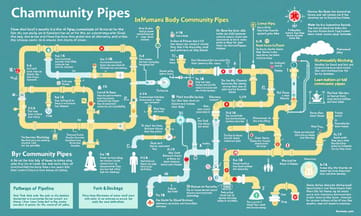

人體如水管,中醫清熱排毒如何促進健康流動

身體其實有點像那種老舊社區的水管,有時候哪裡卡住、堆積了一些看不見的雜質,整個流動就怪怪的。中醫說的「清熱排毒」,有點類似找出堵塞點把它疏通開——不是每條管線都會同樣阻塞,但大致上,只要氣血順了,裡面的垃圾也比較容易被沖走。有一回Kina在跟Veil直播時,就拿這個比喻和觀眾聊,大家聽完好像都突然懂了。消風散那些方子,在某些經驗裡,好像就是分段處理不同的小障礙(根據初步報導),偶爾還會遇到新問題得邊用邊調整。人家覺得效果怎麼樣,大概也是因為每個人的「管路」狀態本來就差很多。

飲食與作息管理,Kina學到的重要防範措施

其實回頭想想,Kina那段半年抗疹的日子,好像總是在某些小細節上繞了遠路。她自己也不是一開始就懂那些飲食、作息和情緒調整——常有人以為只要藥物到位就沒事,但偏偏這三件事才是隱形的關鍵。像夜裡亂吃零食、白天熬夜滑手機,偶爾還覺得壓力沒什麼大不了,結果癢起來的時候就後悔莫及。有報導提過規律生活和適度忌口能讓復發機會降到約三成左右,不過現場觀察下來,很多人都會輕忽這些環節。或許只有親身走過那段反覆抓癢的路,才能慢慢意識到,看似無關的小習慣,其實很可能早就在影響體質。

聚會趣談:日常飲食中的中醫智慧分享

先別急著抓癢,話題稍微拐個彎。其實蕁麻疹患者的飲食日常還挺有意思的,不時在餐桌上冒出些小插曲。Kina就曾經和朋友聊起,有人特別怕海鮮,也有人對辛辣敬而遠之,但偏偏聚餐時總有那麼幾樣忍不住想嘗試。薏仁、山藥這類健脾祛濕的小食物,偶爾也被誇得像什麼秘密武器。雖說醫院裡好像沒給出太絕對的禁忌(根據台灣衛福部近年初步建議),但大家交換心得時,規則總是浮動。有時候看新聞報導會說某些食材要少碰,其實身邊不少人只記得大致方向——大概就是清淡點,多留意身體反應吧。不知是不是心理作用,聚會上聊著聊著,癢感好像也跟著減輕了點似的。

空氣污染和心理壓力如何影響我們的過敏體質?

有時候,蕁麻疹好像變成了現代人的一種「小困擾」,尤其在城市裡。Kina在Veil討論時偶爾也會聽到朋友抱怨說最近皮膚又開始癢,問來問去,好像跟空氣品質、壓力大有點關係。有人會提到過敏體質越來越普遍,也有人懷疑是不是手機藍光、加班熬夜這些新花樣讓人更容易發作。有初步報導猜測,都市空氣裡的細懸浮微粒可能讓皮膚敏感度大幅增加,但也不是每個人都會中標。然後心理壓力這件事嘛,有些觀察指出應該有相關,但實際上怎麼影響還沒有很明確的說法。其實比起幾十年前,現在生活方式真的不太一樣了,飲食習慣、睡眠亂掉、環境變數多,不知不覺間,看診的人數似乎就慢慢多出來—或許這只能算是剛開始被注意到的一個現象吧。

融合多元療法,探索藥材沐浴包的新型自我保健方式

若單靠一種方式,對付蕁麻疹好像總覺得哪裡不太夠力。Veil團隊之前整理過,將近一半人光靠飲食或西藥控制不見得能完全避免反覆。Kina那回實測的十二味藥材沐浴包加上耳穴貼壓,其實做法也沒特別複雜:準備好藥草包,泡澡約二十多分鐘;耳穴貼則需依照指引輕按幾下,每日重複。不少用戶說這組合搭配日常調理(像規律生活、忌口辛辣或海鮮)時,癢感減輕速度有變快,有些甚至提到復發次數低了不少。不過體質分型還是要先搞清楚,比如風熱型和脾虛濕盛選的草藥會差一點點,有疑問就順手問專業比較保險。如果真的遇到難纏的狀況,也可以考慮偶爾融入針灸、經絡按摩這類方法,小步嘗試,比較容易找到適合自己的節奏。