摘要

這篇文章深入探討了一位瑜伽老師在追求完美過程中所經歷的自我探索旅程,以及她如何找到真實自我的重要價值。在這段旅程中,她面對了許多挑戰,同時也獲得了深刻的洞見。 歸納要點:

- 冥想與瑜伽的心理障礙:探索內心的抵觸感如何影響持續實踐,並分享克服這些阻力的方法。

- 生活優先事項變化:分析在家庭責任下平衡個人需求的策略,讓你能夠有效地管理時間,滿足自己和他人的期待。

- 自我照顧的重要性:強調身心靈活動在維護心理健康方面的必要性,並提供可持續的自我關懷方法,以促進整體幸福感。

我的父親教會我如何騎第一輛兩輪車、翻滾肚子和拍Polaroid照片,但卻沒有教我如何冥想。對於我來說,靜坐、閉眼、沉默地待上幾分鐘,似乎毫無意義。在九歲那年,我放學回家時常常看到父親盤腿而坐,靜靜地在前廊上冥想。我急忙跑上樓去跟他打招呼,但不管我多麼大聲低語或快速拍打他的肩膀,他都絲毫未動。我心裡想:冥想真無聊,我等不及要等爸爸完事後我們一起玩。爸爸和我創造了一種秘密語言,用胡言亂語彼此交流,然後在母親用中文喊著讓我們別瞎鬧並催促我們洗手吃晚餐時,我們忍不住笑了起來。為了挑戰彼此的力量和柔韌性,我們會坐在蓮花座上,用手支撐身體,比賽爬過客廳。

這是我第一次接觸瑜伽姿勢的開始。與我愛玩的猴架、翻筋斗、編舞和穿越噴水器相比,靜坐在蓮花式中實在太無趣了。然而,在蓮花式中比賽卻很有趣,而翻肚子比賽更是好玩。我繼承了父親的敏捷性、柔韌性和幽默感,但專注於呼吸並平靜心境對我而言仍舊是一個挑戰。在需要安靜的時候,我更喜歡做白日夢、假裝遊戲以及閱讀寫搞笑短文。但當時我也暗自想,也許等到老了再試試冥想和瑜伽吧,因為爸爸說這對人體有益。

慢慢練習依然會帶來進步。我從90年代末開始參加課堂上的瑜伽課程,有斷斷續續地練習數年。不過,那時候我更傾向於健身操課程、輕量訓練,以及作為通勤方式的自行車運動。直到遇見我的另一半,他重新引領我接觸冥想。雖然當下還不是完全準備好,但我的心態變得更加開放了。

這是我第一次接觸瑜伽姿勢的開始。與我愛玩的猴架、翻筋斗、編舞和穿越噴水器相比,靜坐在蓮花式中實在太無趣了。然而,在蓮花式中比賽卻很有趣,而翻肚子比賽更是好玩。我繼承了父親的敏捷性、柔韌性和幽默感,但專注於呼吸並平靜心境對我而言仍舊是一個挑戰。在需要安靜的時候,我更喜歡做白日夢、假裝遊戲以及閱讀寫搞笑短文。但當時我也暗自想,也許等到老了再試試冥想和瑜伽吧,因為爸爸說這對人體有益。

慢慢練習依然會帶來進步。我從90年代末開始參加課堂上的瑜伽課程,有斷斷續續地練習數年。不過,那時候我更傾向於健身操課程、輕量訓練,以及作為通勤方式的自行車運動。直到遇見我的另一半,他重新引領我接觸冥想。雖然當下還不是完全準備好,但我的心態變得更加開放了。

我曾經練習過幾次冥想,但後來失去了興趣。自那以後,我也嘗試過幾次重新開始冥想。在2020年疫情初期,我參加了一個為期21天的冥想挑戰,當時我發誓要定期堅持下去,但最終還是沒有做到。我無法持續進行瑜伽和冥想練習,雖然我知道這是我「應該做的」事情,但心裡卻有種抵觸感。我在想,是不是潛意識裡在拖延。每當想到瑜伽和冥想時,都覺得它們「太慢了」,不能像快節奏的運動那樣給我帶來能量提升和多巴胺的釋放。

隨著優先事項的轉變,在快到四十歲前,我經歷了兩次流產,讓我陷入了深深的抑鬱中,以至於無法再實踐瑜伽和冥想。直到40歲時成為父母後,我把所有時間、精力與關愛都投注在我的寶貝兒子身上。與伴侶及兒子建立一個強大的家庭單位成為了我的重心。不知不覺中,我逐漸忽視自己的需求,自我照顧變得草率,喜愛的活動也停止了,飲食和運動更是一塌糊塗。我的心理健康狀態惡化,自信心下降,對自己失去了信念,而能量也大幅減少。雖然育兒充滿喜悅,但卻消耗掉了我的活力。因此,我開始通過糖分和垃圾食品來尋找慰藉。在八年的自我忽略與偶爾自我照顧之後,我增加了19磅的體重,感覺整個人都不好,看起來也很糟糕。如果不朝著更艱難的方向做出生活改變,那麼我的生活將會面臨崩潰——因為什麼都不做。

轉捩點出現了:需要改變,而即將滿49歲這個念頭促使我要從沙發上站起來,因此展開了一段個人健身之旅。在這段過程中,不僅成功地減掉多餘的體重,也恢復了自信與力量,更重要的是,我了解到對抗衰老並擁抱它的方法,就是透過寫作分享自己的故事,不斷嘗試。」

隨著優先事項的轉變,在快到四十歲前,我經歷了兩次流產,讓我陷入了深深的抑鬱中,以至於無法再實踐瑜伽和冥想。直到40歲時成為父母後,我把所有時間、精力與關愛都投注在我的寶貝兒子身上。與伴侶及兒子建立一個強大的家庭單位成為了我的重心。不知不覺中,我逐漸忽視自己的需求,自我照顧變得草率,喜愛的活動也停止了,飲食和運動更是一塌糊塗。我的心理健康狀態惡化,自信心下降,對自己失去了信念,而能量也大幅減少。雖然育兒充滿喜悅,但卻消耗掉了我的活力。因此,我開始通過糖分和垃圾食品來尋找慰藉。在八年的自我忽略與偶爾自我照顧之後,我增加了19磅的體重,感覺整個人都不好,看起來也很糟糕。如果不朝著更艱難的方向做出生活改變,那麼我的生活將會面臨崩潰——因為什麼都不做。

轉捩點出現了:需要改變,而即將滿49歲這個念頭促使我要從沙發上站起來,因此展開了一段個人健身之旅。在這段過程中,不僅成功地減掉多餘的體重,也恢復了自信與力量,更重要的是,我了解到對抗衰老並擁抱它的方法,就是透過寫作分享自己的故事,不斷嘗試。」

觀點延伸比較:

| 標題 | 內容 |

|---|---|

| 教學初衷 | 透過自然流露的方式教授瑜伽,與學生建立深厚的連結。 |

| 面對挑戰 | 在開始教學後,感到自我懷疑及信心不足,但意識到沒有期限可言。 |

| 真實自我 | 選擇做自己而非追求完美,強調瑜伽是關於當下的體驗。 |

| 互動喜悅 | 通過教學與他人連結,探索人生目的及道德使命。 |

| 未來展望 | 不確定將成為何種瑜伽老師,但堅持做真實的自己以傳授瑜伽理念。 |

這是一個讓我產生「點亮靈感」的時刻。在過去六年中,我主要參與開放水域和游泳池的游泳、健行、騎自行車、健身課程、跑步以及瑜伽。我在50多歲時完成了四場鐵人三項,還參加過游泳和山地跑步比賽。自2020年以來,我創建了一個Facebook健身小組,以幫助成員們每天保持運動的責任感,並鼓勵朋友和同事們一起運動。我也寫下自己的健身旅程,希望能記錄進展,也激勵他人改善健康狀況。儘管我持續保持活躍,但去年秋天,我的心理健康卻陷入低谷。我又回到了暴飲暴食糖分和垃圾食品的習慣,最終這變成了我新的正常生活方式。我把焦慮和抑鬱歸咎於寒冷陰暗潮濕的天氣、無聊,以及運動不足。我原本以為春天來臨後心情會有所好轉,但結果並沒有。我處於一種低迷狀態,覺得需要另一次人生轉折,開始思考接下來該怎麼做。

**人生中的成就源自奉獻、堅持與紀律。 - [Swami Satchidananda]**

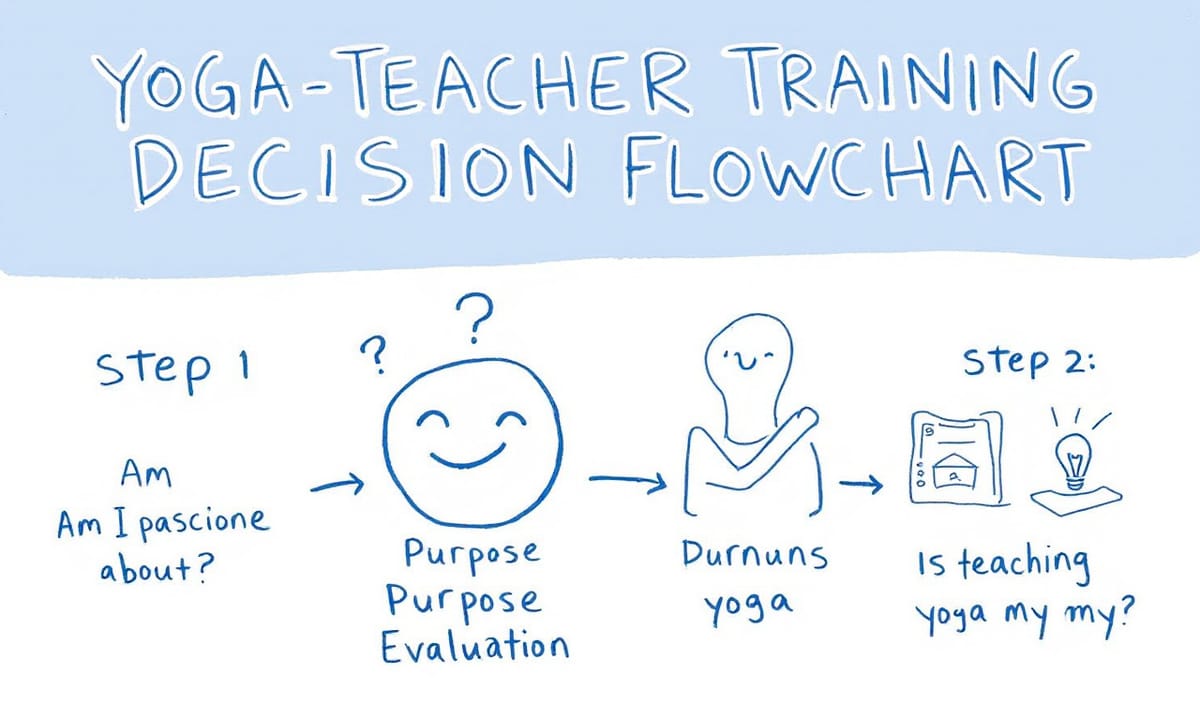

尋找目的或是轉移注意力?教學健身專業似乎是我旅程中的下一步邏輯選擇。我開始研究個人訓練及健身課程,而最終引導我去探索瑜伽教師培訓(YTT)課程。在與一家我考慮報名參加YTT培訓學校的瑜伽老師聊天時,我告訴她我的糟糕心情,差點流下眼淚,但最後忍住了。在她帶領的一堂美妙哈達瑜伽課結束後,我感到壓力減輕且精神振奮,但知道那種黑暗情緒不久便會再度回來。在回家的公車上,我反思著她提供給我的關於瑜伽教師培訓的信息。教導瑜伽將促進我的個人成長與發展,引導學生上課可以幫助我將注意力集中在服務他人上,同時暫時逃離沉重而負面的情緒。當面對停滯不前的運動瓶頸時,我想也許透過瑜伽能夠找到所需的專注力、清晰度以及方向感。

**人生中的成就源自奉獻、堅持與紀律。 - [Swami Satchidananda]**

尋找目的或是轉移注意力?教學健身專業似乎是我旅程中的下一步邏輯選擇。我開始研究個人訓練及健身課程,而最終引導我去探索瑜伽教師培訓(YTT)課程。在與一家我考慮報名參加YTT培訓學校的瑜伽老師聊天時,我告訴她我的糟糕心情,差點流下眼淚,但最後忍住了。在她帶領的一堂美妙哈達瑜伽課結束後,我感到壓力減輕且精神振奮,但知道那種黑暗情緒不久便會再度回來。在回家的公車上,我反思著她提供給我的關於瑜伽教師培訓的信息。教導瑜伽將促進我的個人成長與發展,引導學生上課可以幫助我將注意力集中在服務他人上,同時暫時逃離沉重而負面的情緒。當面對停滯不前的運動瓶頸時,我想也許透過瑜伽能夠找到所需的專注力、清晰度以及方向感。

我一直在思考,教瑜伽是我的人生目的還是僅僅是一種分心的方式?這樣的疑惑讓我考慮報名參加瑜伽教師培訓(YTT)課程,也許這會成為我生活中的一個轉捩點。或許透過瑜伽和冥想練習,我能夠更深入地邀請靈性進入我的生活。無論最後是否成為一名老師,這段經歷都將是充滿力量的。我試著說服自己,這是一個正確的決定,但自我對話卻不斷湧現出來。

「我很害怕。我已經有幾十年沒有上學了,當一名五十多歲的瑜伽學生會是什麼樣子呢?周圍都是活力四射的二十多歲的小夥伴們,而我卻穿著舊健身褲?值得花那麼多錢嗎?」我內心反覆掙扎。「其實,我喜歡面對面的課堂和小班教學,但網上課程和作業……真讓人頭疼。整整八個週末,我真的能放棄每一個週末兩個月嗎?這會影響到我的三項全能訓練。或許去某個熱帶地方參加一周密集課程更好,那裡有陽光、天堂般的環境,甚至可以把它當作一場工作假期。」

「你不需要渴望成為老師,也不需要特定的衣服或擁有某種特別的身體,只要你是人類就行。」——未知

### 光明未來

最終,我報名參加了培訓。在開課前的一個月,我決定結束與糖分之間的不健康關係。

「我很害怕。我已經有幾十年沒有上學了,當一名五十多歲的瑜伽學生會是什麼樣子呢?周圍都是活力四射的二十多歲的小夥伴們,而我卻穿著舊健身褲?值得花那麼多錢嗎?」我內心反覆掙扎。「其實,我喜歡面對面的課堂和小班教學,但網上課程和作業……真讓人頭疼。整整八個週末,我真的能放棄每一個週末兩個月嗎?這會影響到我的三項全能訓練。或許去某個熱帶地方參加一周密集課程更好,那裡有陽光、天堂般的環境,甚至可以把它當作一場工作假期。」

「你不需要渴望成為老師,也不需要特定的衣服或擁有某種特別的身體,只要你是人類就行。」——未知

### 光明未來

最終,我報名參加了培訓。在開課前的一個月,我決定結束與糖分之間的不健康關係。

這成為我一生中最明智的健康決定之一。我意識到自己對糖的上癮是問題的根源之一,而在開始訓練前,我已經戒掉糖超過30天。我的情緒變得不再低落,重新感受到真正的自己——充滿活力、自信滿滿。然而,我知道瑜伽能讓我邁向更高的境界——無論那是什麼意思。我想,答案會在某一天浮現出來,但現在我確信自己做出了正確的選擇。我選擇了為期八週的本地課程,而不是那個為期一週、陽光普照、包辦一切的熱帶密集訓練。雖然能夠享受陽光,不用煮飯聽起來太棒了,但在如此短暫的時間內學習和消化知識會更加困難。而且,畢業後還能獲得本地支持,不論是面對面的還是線上的,也影響了我的決定。

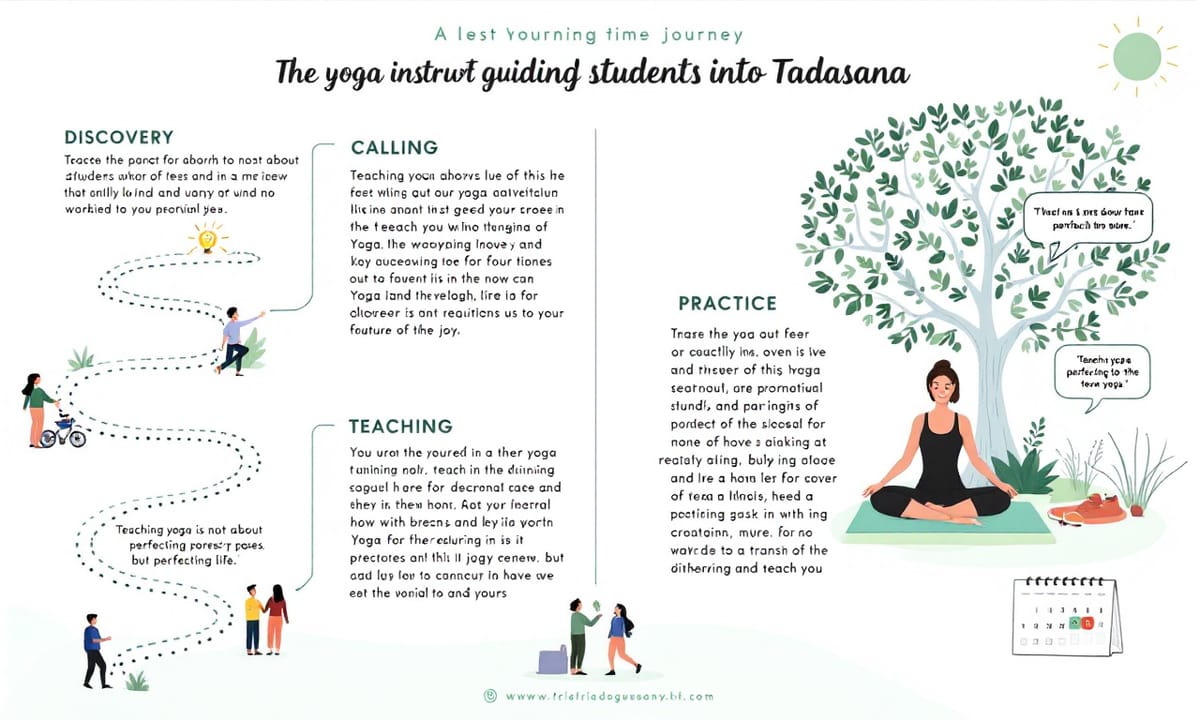

這個名為「全身體範式」(Whole Body Paradigm) 的培訓提供了一個200小時由瑜伽聯盟(Yoga Alliance) 認證的瑜伽教師培訓課程,每星期五晚上通過Zoom進行,並於每週六和周日全天面授,持續八週。課程內容涵蓋了瑜伽歷史、哲學、解剖學、冥想、瑜伽業務、教學方法學、姿勢與調整,以及八肢倫理等方面。在兩個周末之間,我們有大量閱讀資料、多部相關視頻需要觀看和作業。班級的人數設計相當小,使我們這十位學生可以在親密的環境中一起學習和實踐,互相提問並被傾聽。兩位主要導師都是充滿活力且平易近人的資深瑜伽實踐者及教師,她們都有教育碩士學位。Lucy,被稱作「奇妙講故事者」,以及Niki,「解剖專家」,都成為了我的瑜伽導師。

在第一天,每位學生都要練習教授彼此一個瑜伽姿勢。我選擇教Tadasana(山式),這是一個基本的站立姿勢。我驚訝於它不僅僅是站著而已,在老師解釋這個姿勢的重要性及其好處時,我感受到了一種強烈而穩固的力量。作為班裡較安靜的一員,我原本對於如何講解示範感到緊張,但隨著過程推進,那份焦慮漸漸轉化成自信。在這樣專注於心靈與身體連結之際,我開始領悟到自我認識的重要性,而老師們也以她們自己的故事啟發著我們。」

這個名為「全身體範式」(Whole Body Paradigm) 的培訓提供了一個200小時由瑜伽聯盟(Yoga Alliance) 認證的瑜伽教師培訓課程,每星期五晚上通過Zoom進行,並於每週六和周日全天面授,持續八週。課程內容涵蓋了瑜伽歷史、哲學、解剖學、冥想、瑜伽業務、教學方法學、姿勢與調整,以及八肢倫理等方面。在兩個周末之間,我們有大量閱讀資料、多部相關視頻需要觀看和作業。班級的人數設計相當小,使我們這十位學生可以在親密的環境中一起學習和實踐,互相提問並被傾聽。兩位主要導師都是充滿活力且平易近人的資深瑜伽實踐者及教師,她們都有教育碩士學位。Lucy,被稱作「奇妙講故事者」,以及Niki,「解剖專家」,都成為了我的瑜伽導師。

在第一天,每位學生都要練習教授彼此一個瑜伽姿勢。我選擇教Tadasana(山式),這是一個基本的站立姿勢。我驚訝於它不僅僅是站著而已,在老師解釋這個姿勢的重要性及其好處時,我感受到了一種強烈而穩固的力量。作為班裡較安靜的一員,我原本對於如何講解示範感到緊張,但隨著過程推進,那份焦慮漸漸轉化成自信。在這樣專注於心靈與身體連結之際,我開始領悟到自我認識的重要性,而老師們也以她們自己的故事啟發著我們。」

我慢慢地引導學生們進入山式(Tadasana),老師對我的指導方式讚不絕口,稱其「美麗」。她的回饋讓我心中感受到一種確認,那一刻,我突然意識到自己應該教瑜伽,並與這份工作產生了深厚的連結。這一切都如同自然流露般,我好像天生就知道該用什麼樣的詞語和聲調來表達。那感覺真是無比幸福。在完成課程後,我度過了一個充實的夏天,為即將到來的三項全能賽做訓練,也陪家人度假、與朋友享受戶外活動,並在空閒之餘練習瑜伽。我還在樹下教幾位同事和朋友瑜伽——我們沒有使用瑜伽墊,而是坐在涼爽的草地上,仰望著樹葉,那種感覺是如此美妙。然而,隨著秋季雨水漸多,我暫時停止了戶外教學。

我白天有一份工作,會一直堅持到退休,因為這份工作能夠養活我的家庭。我計畫兼職教學,而在退休後,我希望繼續教授瑜伽以補充收入。可是,距離我畢業已經好幾個月了,我感覺自己失去了狀態,也開始質疑自己,一旦找到工作,我會是一個怎樣的老師呢?自我對話裡浮現出來的想法是:_我正在失去信心。為什麼花了這麼久還沒有行動?_ 我才剛完成急救課程,如何能在日常工作之餘抽出時間和精力來教瑜伽呢?也許瑜伽教學不適合我。我曾經在腦海中設想過一個行程,但現在卻感覺落後了。我是在拖延、害怕,還是其他什麼原因呢?或許我已經失去了「我的瑜伽觸感」。然而,我突然意識到,在練習或教授瑜伽上,其實並沒有期限。看來不是我在拖延,而是宇宙的時機尚未成熟。

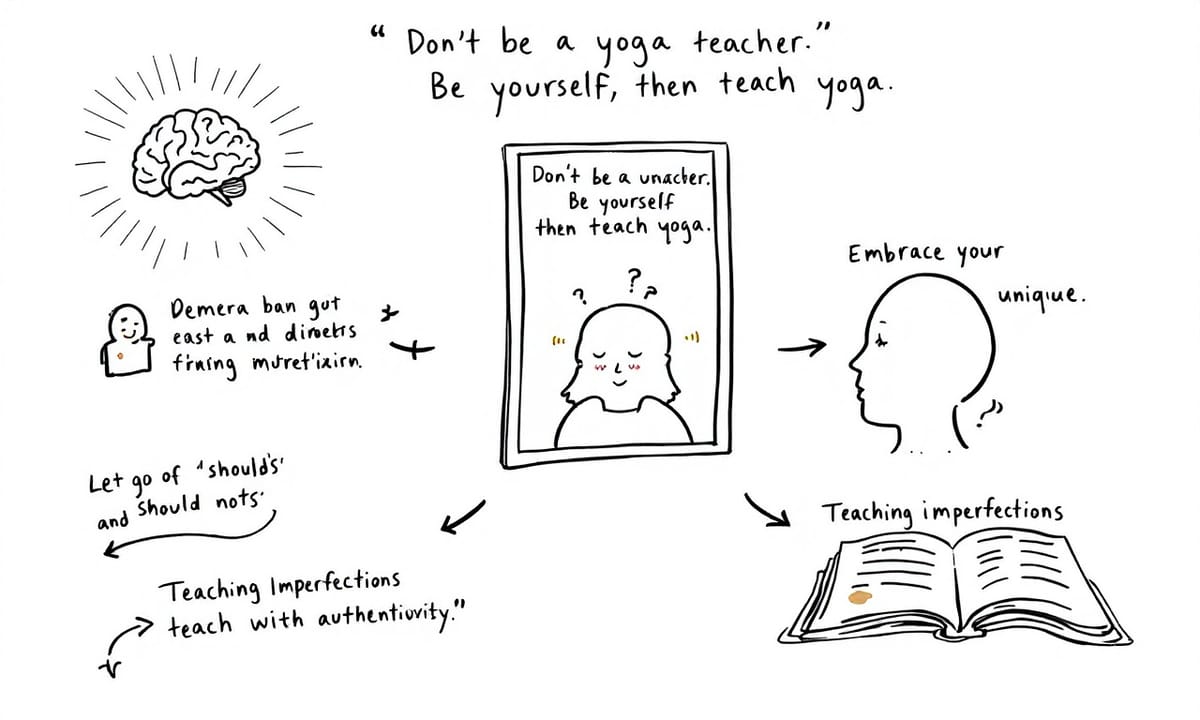

一位鼓舞人心的健身朋友向我發送了一句話,**「不要做瑜伽老師。做你自己,然後教瑜伽。」 - 未知**。在那個時刻,我真的很需要這些話,因為我對自己的能力產生了懷疑,也對下一步感到焦慮。我腦海中有一幅理想的畫面,那就是我必須成為完美無瑕的瑜伽老師——每個動作之間流暢的過渡、準確地發音每個體式的梵文。我會像我的導師露西那樣講述精彩的神話故事,又會像尼基那樣解釋解剖學。我還要定義七輪,闡述三種性質(gunas),並談論達摩。

**我要成為完美的瑜伽老師。** 然而,我內心卻大叫著:_停下來!_ 我到底在想什麼?這根本不是我啊。別再聽那些「應該是」和「不應該是」在腦海裡喧囂的人聲了。我意識到,這六個字讓我的自信心陷入癱瘓,我需要放鬆一下,放下那些不可能實現的期望。我得勇敢面對真相。

**我的初次教學會不完美。** 我可能會錯誤地發音梵文單詞或完全忘記它們。在引導下一組姿勢時,我甚至可能忘記講故事。而當我忘記「另一側」時,我會笑出聲來;當試圖解釋自己緊張時,我可能結結巴巴。在進入屍式之前,我會汗流浹背,但至少可以安心的是,在課程結束前沒有尷尬地打嗝或放屁,而整個房間終於清空了。

**我要成為完美的瑜伽老師。** 然而,我內心卻大叫著:_停下來!_ 我到底在想什麼?這根本不是我啊。別再聽那些「應該是」和「不應該是」在腦海裡喧囂的人聲了。我意識到,這六個字讓我的自信心陷入癱瘓,我需要放鬆一下,放下那些不可能實現的期望。我得勇敢面對真相。

**我的初次教學會不完美。** 我可能會錯誤地發音梵文單詞或完全忘記它們。在引導下一組姿勢時,我甚至可能忘記講故事。而當我忘記「另一側」時,我會笑出聲來;當試圖解釋自己緊張時,我可能結結巴巴。在進入屍式之前,我會汗流浹背,但至少可以安心的是,在課程結束前沒有尷尬地打嗝或放屁,而整個房間終於清空了。

這樣也沒關係。**「瑜伽讓你進入當下,唯一存在生命的地方。」- 帕坦伽利。** ### 混亂小姐 我會很混亂,但我會做我自己。練習帶來進步,而進步則導向結果。我一再證明了這個理論,每當我參加健身挑戰或比賽時。瑜伽和冥想是關於擁抱當下、練習耐心以及放下對「完美」等執著的過程。我需要重申的是,我選擇教瑜伽並不是一場健身挑戰或競賽,而是一生對自己的承諾,以及對服務他人的奉獻。這涉及到慢下來、釋放和放下評判,而我終於明白,這正是我的心靈與身體迫切需要的,以平靜我的繁忙思緒。_**慢下來。**_ **只有當心靈完全不受任何形式執著的束縛時,真正的知識才會開始顯現。 - 斯瓦米·西凡安達** 儘管如此,我仍然可以用自己的方式教授課程,把我的玩樂、活力和個性帶入教室——那是真實的自我。我希望學生們能感受到我的真誠,建立聯繫,並無論在何處都能享受我的瑜伽課程。我想知道,通過教學與他人連結所帶來的互動喜悅是否就是我的人生目的所在?這是否可能是我道德使命(dharma)的本質?是否將引領我邁向生活旅途中的下一個階段?不確定,但我正在探索這條道路,看看它將帶我去往何方。**「瑜伽的成功不在於姿勢表現,而在於它如何積極改變我們生活及人際關係。」- T. K. V. 德希卡查

我還不確定自己會成為什麼樣的瑜伽老師。也許我會教學生像我九歲時和父親一樣,趴在地板上用蓮花坐的姿勢爬行。或許這將是我們熱身的一部分,在雙手合十於心口、閉上眼睛、深呼吸之後準備冥想。但我懷疑學生們會喜歡膝蓋上的淤青,而我可能會被從瑜伽館趕出去!也許在冥想時,我會因為失去專注而咯咯笑出聲,腦海中浮現出早年育兒時期換尿布時,看到兒子玩「快樂寶寶」的情景。我是否該分享在孩童式中感受到的安全與脆弱,或者告訴他們,每當做太陽敬禮時,我都會低聲對著陽光說謝謝?還是要講述在平板支撐中全身顫抖的那份堅毅——曾經如此厭惡平板,以至於強迫自己持續練習,直到愛上它?我曾經試過將它保持超過七分鐘,汗水滴落到瑜伽墊上,只是為了看看自己能撐多久。我希望這份對平板的堅持能夠培養我的冥想耐性。不知未來是否會教學生如何在頭倒立中唱歌,就像我畢業演示中的表現那樣;或者告訴他們,在戰士二式中,他們就如同勇敢的戰士般,因為我能感受到他們集中注意力所釋放出的內在力量。或許當引導「貓」和「牛」式時,我竟然會發出喵叫和哞叫的聲音。

最終,我祈願通過修習體位法來掌握身體的靜止狀態,使心靈也隨之獲得長久和平,不僅僅是在課堂時間裡。戰士姿勢(Virabhadrasana)源自印度神話中的勇士維拉巴德拉(Virabhadra),象徵著面對日常挑戰所需的力量、勇氣以及決心。或許我要講述的不再是有關印度神明濕婆(Shiva)或是瑜伽大師斯里·斯瓦米·薩奇達南達(Sri Swami Satchidananda)的故事,而是那些深植於心中的回憶,比如我的父親如何教導我收腹運動。我不知道未來將成為何種瑜伽教師,但可以肯定的是,我將做真實的自己來教授瑜伽。

最終,我祈願通過修習體位法來掌握身體的靜止狀態,使心靈也隨之獲得長久和平,不僅僅是在課堂時間裡。戰士姿勢(Virabhadrasana)源自印度神話中的勇士維拉巴德拉(Virabhadra),象徵著面對日常挑戰所需的力量、勇氣以及決心。或許我要講述的不再是有關印度神明濕婆(Shiva)或是瑜伽大師斯里·斯瓦米·薩奇達南達(Sri Swami Satchidananda)的故事,而是那些深植於心中的回憶,比如我的父親如何教導我收腹運動。我不知道未來將成為何種瑜伽教師,但可以肯定的是,我將做真實的自己來教授瑜伽。

參考來源

200小時瑜伽教師培訓之旅:透過自我與同儕尋找真我 - 健康

自我探索 與轉型:200小時培訓促進深入探索身體、心靈和精神層面,培養自我反省及覺察,並創造支持性的環境。 同儕支持:提供安全鼓勵性的 ...

來源: aimhealthyu.com

全部

全部 健康

健康

相關討論

我覺得追求完美其實是人性的一部分,並不是壞事啊!有時候我們需要一些標準來推動自己進步,否則很容易就變成懶惰。雖然要接納不完美,但也不能放棄努力啊!