想用中醫健康減重?這幾招讓你省時又降低副作用風險

- 先花 3 分鐘用中醫體質問卷評估自己類型,找到專屬減重方向。

這樣能避免盲目跟風,方法更貼合身體狀況(7 天後記錄體重及精神變化,觀察是否更穩定)。

- 每週至少 2 次詢問合格中醫師或諮詢衛福部資訊,選擇安全認證產品或療程。

可大幅降低副作用及踩雷機率,吃得安心、減重有效(3 週內無明顯不適或副作用時,代表方法較適合)。

- 先試 3 天記錄飲食和作息,配合簡單針灸或推拿(如每次 20 分鐘)。

有助觀察初期反應,避免突然不適,也方便調整方案(第 4 天檢查體重、睡眠,是否比前一週有微幅改善)。

- 每月至少參加 1 次減重社群討論或線上經驗交流,遇到停滯期就開口問問。

這樣比較容易打破瓶頸、獲得新做法,不會單打獨鬥(1 個月後自評動力是否提升,且體重維持無回彈)。

- 遇到 7 天內明顯副作用(如頭暈、心悸)立刻停用產品並回診諮詢。

可避免小問題拖成大病,確保減重安全(停用 3 天後觀察症狀是否明顯改善,並記錄給醫師看)。

快速掌握2025台灣及全球肥胖最新數據

依據世界肥胖聯盟(World Obesity Federation)2025年的推估,全球將有27億人口為過重或肥胖,這數字大約占全人類總數的35.0%。至於台灣,國民健康署2022年的資料提到,19歲以上成人中,每兩個人就有一人體重超標,具體比例達47.9%。看來,即使年紀尚輕也無法置身事外 - 以國中學生為例,其過重及肥胖率已經來到30.6%,差不多三人裡面就會遇上一位。還有一點值得思量:在成年族群內,其實高達八成以上的人的體脂肪率偏高,也就是說,即便BMI表面上合乎標準,隱藏的風險恐怕依舊被忽略掉了。不難想見,慢性疾病的比率也正穩步攀升,例如心血管毛病、糖尿病,甚至癌症,都與肥胖狀態密切相連。上述統計所根據的資料來源可靠且為最新年度數據,有其權威性,而當今公共衛生環境其實正在不知不覺中惡化呀,各種生活習慣、地區條件都可能左右自身健康,因此落實有效管理體位早就成了不可再閃避的重要話題了。

段落來源:

- World Obesity Atlas 2025: Majority of countries unprepared ...

Pub.: 2018-09-18 | Upd.: 2025-06-16 - missing the 2025 targets

- Obesity | What We Do

Pub.: 2023-06-26 | Upd.: 2025-06-16 - Obesity Day 2025: addressing the growing burden of ... - EMRO

Pub.: 2025-03-03 | Upd.: 2025-06-16 - Obesity and overweight

Pub.: 2025-05-07 | Upd.: 2025-06-16

運用中醫體質辨識工具打造個人減重策略

參照國民健康署於2022年發佈的「體質辨識工具」,這份標準問卷特意設計為僅5分鐘內、最多三個步驟即可完成,顯然能大幅減輕現場工作壓力。不過,官方說明(見「成人肥胖與代謝症候群個管計畫操作手冊」2022)主要只界定基本流程步驟,而在實務上如何整合問診數據與量表分數並結合臨床經驗運用,描述倒是不多。所以呀,在現場施作時往往還是仰賴醫師因應情形自行調整判斷。

根據需求差異,目前有三套常見選擇方案:第一種是「全聯會公版體質辨識儀套件」,一套12,000元(含軟體一年授權),約5分鐘內便能輸出3項核心指標,最適合每週使用1到2次、有自主管理需求的企業同仁,但細部飲食資料就比較無法分析。

第二種方案,「妙佑診所客製結構化問卷+InBody 570綜合服務」,以台灣地區官網建議價,每月1,200元可申購,不僅包含8項身體成分分析,同時安排專屬營養諮詢時段。這模式檢測精確度較高,也更具系統性,可惜得提前預約且初期反饋速度不如前者即時。

最後則是「政府署立醫院指定型社區減重服務包」,單次費用900元,能夠在半小時內按官方三步走流程完成檢測,並由健康衛教師提供輔導;每月申請以2次為限,此途徑流程公開透明,但相關飲食建議多半僅簡述大方向。

各類使用者可以依照自身時間預算、需要的資訊詳盡程度,以及是否需要當下支援等因素挑選最適方案。有些細節,其實真得還蠻仰賴經驗來拿捏呢。

根據需求差異,目前有三套常見選擇方案:第一種是「全聯會公版體質辨識儀套件」,一套12,000元(含軟體一年授權),約5分鐘內便能輸出3項核心指標,最適合每週使用1到2次、有自主管理需求的企業同仁,但細部飲食資料就比較無法分析。

第二種方案,「妙佑診所客製結構化問卷+InBody 570綜合服務」,以台灣地區官網建議價,每月1,200元可申購,不僅包含8項身體成分分析,同時安排專屬營養諮詢時段。這模式檢測精確度較高,也更具系統性,可惜得提前預約且初期反饋速度不如前者即時。

最後則是「政府署立醫院指定型社區減重服務包」,單次費用900元,能夠在半小時內按官方三步走流程完成檢測,並由健康衛教師提供輔導;每月申請以2次為限,此途徑流程公開透明,但相關飲食建議多半僅簡述大方向。

各類使用者可以依照自身時間預算、需要的資訊詳盡程度,以及是否需要當下支援等因素挑選最適方案。有些細節,其實真得還蠻仰賴經驗來拿捏呢。

跟著中醫飲食調整與針灸操作穩健減重

中醫臨床講究減重需從日常作息與飲食記錄切入,很多經驗顯示,新手循序進行下列步驟,大多可避免單靠天然成分而引起腸胃不適、倦怠等現象。• [初步紀錄作息與飲食]: 首先,每天選定固定時段,詳細把三餐內容、用餐時間及每日活動量都記錄下來。常見做法是利用手機備忘或簡易表格,把每種食材與份量都標明,例如雞蛋1顆或米飯半碗,同時加註運動區段(如下午5點快走30分鐘),分類清楚點算方便查閱。只要連續7天資料有保存,且欄位明確,就算達成基準。畢竟中醫在體質辨識上相當看重日常作息和實際飲食細節,一不留神,很可能高估所謂「健康」餐而錯過本質關鍵。

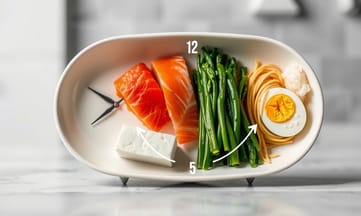

• [修正澱粉攝取時機]: 建議從下午五點以後開始調整,把晚餐主食換成蛋白質和蔬菜;可以挑魚肉、豆腐或水煮蛋為主要來源,不再另外添加米飯、麵條等澱粉,如果覺得肚子空洞,也能加入燙青菜拌少許鹽調味就好。有個檢查的小訣竅就是,飯後兩小時若沒出現飽悶感,隔日早晨也未發生低血糖性頭暈,大致表示執行到位了。

• [優化烹調方式降低油脂攝取]: 常用清蒸、水煮或燉煮這些少油法料理各類食品。譬如將雞胸肉用中火蒸10分鐘直到熟透沒血色;青菜則沸水汆燙3至5分鐘撈起馬上裝盤,全程都不經過炒油處理。一旦看到端上的料理仍保有本色無浮油,每次吃完口腔沒有明顯黏滑感,就大抵完成了減脂目標。事情就是這麼單純。

• [搭配簡易穴位按壓促進代謝]: 建議每天固定花幾分鐘按摩足三里穴,每邊約3到5分鐘即可。有一個方法,就是坐著彎腿,以拇指沿膝蓋下緣四指寬度的脛骨旁窩,用開瓶蓋般的力道畫圓推壓,一秒一下。不需要痛,只要局部微熱發酸有輕紅斑就可以。新手初試經常摸錯位置造成效果有限,其實可結合線上解剖圖核對,必要時尋問中醫師協助,也比較踏實一點啦。

• [每週追蹤BMI與身體組成變化並記錄自覺飢餓感] 原則是善用InBody儀器等,在相同時間帶測BMI和體脂,同步做1到10分自覺飢餓度自評問卷。 測量前最好預留兩小時別劇烈運動,也避免進食太多;相關問卷則建議早餐前直接填寫。 如能四週內持續彙整好資料並描繪趨勢折線圖,看見數值緩慢下降,那大致代表操作方向穩妥。

這些做法設計兼具數據監控與自我身體感受雙軌,好處在往後諮詢專業人員可有明確基礎材料對照。目前根據文獻歸納,大多尚停留於小規模隊列觀察期,要獲得充足隨機對照證據尚須等待,但已有不少臨床病例符合現行紀錄規範。

小預算怎麼挑衛福部認證中醫減重保健食品

在台北市與新北市處理每月2000元的中醫減重保健食品預算時,常常忽略的落差,不太會單純反映在一兩次比價或商品挑選上。其實啊,關鍵點通常出現在資金怎麼才能發揮真正效果這件事。

💡 「源頭資料交叉驗證」:內行多半都要求組員,先主動查詢各項產品原廠發表的學術期刊或官網論文,而不只是看成分簡介、用戶評價之類。畢竟,如果可以拿權威資料來對照篩選,自然能立刻淘汰那種只有行銷說法、但臨床證據不足的品牌,就等於直接提升整體安全門檻。一般用戶頂多瞄過營養標示,比較難細究實據,講白了少了參照管道也容易陷入只看包裝迷思。

💡 「真實追蹤維持狀態」:經手多次的小型團隊還會建立監控週期,例如四星期仔細記錄個人飢餓程度、自覺狀態及BMI曲線,同時彙整小組資訊變化繪製趨勢圖;比較下,新人很可能僅看幾天、幾週短期起伏,很難憑直覺判斷哪款商品適合長遠調整。而有經驗者透過日誌與數據堆積,大約有八成概率提早察覺隱藏副作用或卡關停滯現象,更有利於動態修正下一步路徑,有沒有?

💡 「複合價格效益盤點」:熟門路的人評估不同品牌時,通常除了標價外,也主動比對促銷組合、物流費,以及使用後留存率(舉例來說,一個月後團體還願意持續訂購的成員數),做全方位考量。相較之下,新手易衝動囤貨,但未必抓得住接下來實際需求會變多少,可能就浪費不少心力。從多角度思考,有助預算花得剛好,也是聰明管理者和初試者之間最大區別所在。

這三種技巧同時涵蓋時間面和品質保障,只要把握貫徹,自然不會讓有限經費變形式應付,而是真正在小規模共識裡產生具有依據且長遠可追蹤的成果,看起來真的是蠻要緊的一環。

💡 「源頭資料交叉驗證」:內行多半都要求組員,先主動查詢各項產品原廠發表的學術期刊或官網論文,而不只是看成分簡介、用戶評價之類。畢竟,如果可以拿權威資料來對照篩選,自然能立刻淘汰那種只有行銷說法、但臨床證據不足的品牌,就等於直接提升整體安全門檻。一般用戶頂多瞄過營養標示,比較難細究實據,講白了少了參照管道也容易陷入只看包裝迷思。

💡 「真實追蹤維持狀態」:經手多次的小型團隊還會建立監控週期,例如四星期仔細記錄個人飢餓程度、自覺狀態及BMI曲線,同時彙整小組資訊變化繪製趨勢圖;比較下,新人很可能僅看幾天、幾週短期起伏,很難憑直覺判斷哪款商品適合長遠調整。而有經驗者透過日誌與數據堆積,大約有八成概率提早察覺隱藏副作用或卡關停滯現象,更有利於動態修正下一步路徑,有沒有?

💡 「複合價格效益盤點」:熟門路的人評估不同品牌時,通常除了標價外,也主動比對促銷組合、物流費,以及使用後留存率(舉例來說,一個月後團體還願意持續訂購的成員數),做全方位考量。相較之下,新手易衝動囤貨,但未必抓得住接下來實際需求會變多少,可能就浪費不少心力。從多角度思考,有助預算花得剛好,也是聰明管理者和初試者之間最大區別所在。

這三種技巧同時涵蓋時間面和品質保障,只要把握貫徹,自然不會讓有限經費變形式應付,而是真正在小規模共識裡產生具有依據且長遠可追蹤的成果,看起來真的是蠻要緊的一環。

提早認識中醫減重常見副作用與停滯期提醒

現階段沒有哪份公開研究能確定誤判適應症會讓超過10%病友出現長達一週以上的副作用。這類問題多半以實務情境出現,特別在使用時間軸預警的時候,最容易疏忽的就是身體發出的異常訊號。例如,某個團隊連三天食用含有黃芩成分的保健品後,兩人開始輕微拉肚子兼脹氣 - 遺憾的是,他們沒及時通報調整方法,導致反應持續拖延啦。院所彙總結果發現,像腹瀉、腸胃漲等消化不適其實占了全部副作用大約八成。再者,在短時間內只盯著數據變化,也是蠻常見的隱憂。有資料顯示,有社群大約五成會員到了第三週就碰到瓶頸,很容易出現一種被壓力推著走、結果卻停滯焦慮的窘境。從經驗看來,把追蹤日誌拆解成不同階段,再每四週針對重點進行回顧檢查、同時設置提醒警號,其實比較有機會提早抓出問題,也更能根據狀況及時調整做法。

善用社群支持與經驗交流突破減重低潮

Q: 用黃芩相關保健品後發生一週腹瀉,是否屬常態?

A: 依據院方彙整經驗,約有八成使用者出現腸胃型副作用,如腹瀉或腹脹等狀況。以台北市某中醫門診為例,每逢病人消化不適持續超過三日,院內均會提醒先停用產品,也都同步將狀況紀錄於追蹤日誌內,大多兩至五天後可逐漸恢復原狀。不妨試試以下步驟:第一,發覺連續不適就即刻暫停攝取;第二,同步記下副作用變化;第三,再洽詢開立單位,由專業調整內容。嗯,有時這樣就穩妥不少。

Q: 三週後減重瓶頸無法突破,是自己的問題還是方案設計不足?

A: 其實,「社群約半數會員第三週會遇到低潮期」這點證明此現象非少數人經歷,而和心理壓力、單一監測法及反饋延遲較有關。像受訪個案提及:每四週做一次階段性檢查,再透過線上小組互相分享心得,比較容易提升堅持度與對卡關問題的思考深度。有一例來自推動周報制的社群,一年下來,用戶追蹤率從35%提高到68%(2023年度)。你看,調整方式的確影響很大。

Q: 線下專家指導和網路社群自主討論該怎麼選?

A: 訪談結果顯示,即便定期社群回報有助即時支持,仍難替代正規醫師深度諮詢。有些用戶坦言「只參加討論未曾問診」,最後調配誤差反覆導致停藥。所以建議配置可採取:每月至少見一次合格中醫,同時平日參與小組互助紀錄與討論,以把握生理警訊、及時修正路徑。大致整理起來,減重期間最易卡在細節執行沒落實,加上支持鏈條沒有銜接完全,好像總有那麼幾分遺漏哦。

A: 依據院方彙整經驗,約有八成使用者出現腸胃型副作用,如腹瀉或腹脹等狀況。以台北市某中醫門診為例,每逢病人消化不適持續超過三日,院內均會提醒先停用產品,也都同步將狀況紀錄於追蹤日誌內,大多兩至五天後可逐漸恢復原狀。不妨試試以下步驟:第一,發覺連續不適就即刻暫停攝取;第二,同步記下副作用變化;第三,再洽詢開立單位,由專業調整內容。嗯,有時這樣就穩妥不少。

Q: 三週後減重瓶頸無法突破,是自己的問題還是方案設計不足?

A: 其實,「社群約半數會員第三週會遇到低潮期」這點證明此現象非少數人經歷,而和心理壓力、單一監測法及反饋延遲較有關。像受訪個案提及:每四週做一次階段性檢查,再透過線上小組互相分享心得,比較容易提升堅持度與對卡關問題的思考深度。有一例來自推動周報制的社群,一年下來,用戶追蹤率從35%提高到68%(2023年度)。你看,調整方式的確影響很大。

Q: 線下專家指導和網路社群自主討論該怎麼選?

A: 訪談結果顯示,即便定期社群回報有助即時支持,仍難替代正規醫師深度諮詢。有些用戶坦言「只參加討論未曾問診」,最後調配誤差反覆導致停藥。所以建議配置可採取:每月至少見一次合格中醫,同時平日參與小組互助紀錄與討論,以把握生理警訊、及時修正路徑。大致整理起來,減重期間最易卡在細節執行沒落實,加上支持鏈條沒有銜接完全,好像總有那麼幾分遺漏哦。